Le constat

Des dépenses de santé élevées…

La France figure parmi les pays qui dépensent le plus pour ses dépenses de santé : 12 % du PIB en 2022 contre 10 % pour la moyenne de l’Union européenne. Nous figurons parmi les pays qui dépensent le plus en Europe pour la santé au coude à coude avec l’Allemagne.

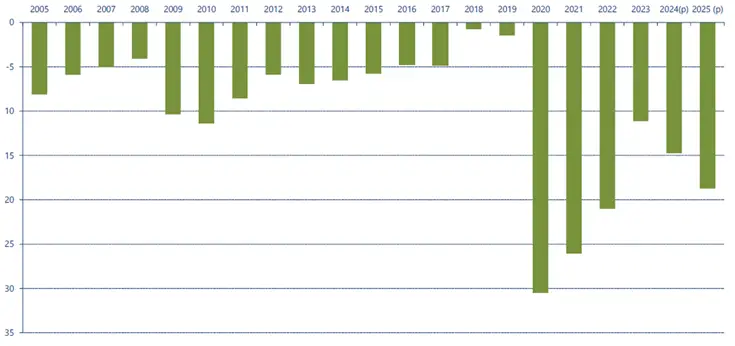

La situation financière de la branche maladie est très préoccupante : le déficit de la branche maladie, qui s’était rapprochée de l’équilibre entre 2010 et 2019, a considérablement plongé avec la crise sanitaire. La projection pour 2024 est très préoccupante, avec un creusement attendu à 14,7 Mds € de déficit. Et 18,7 Mds € pour 2025.

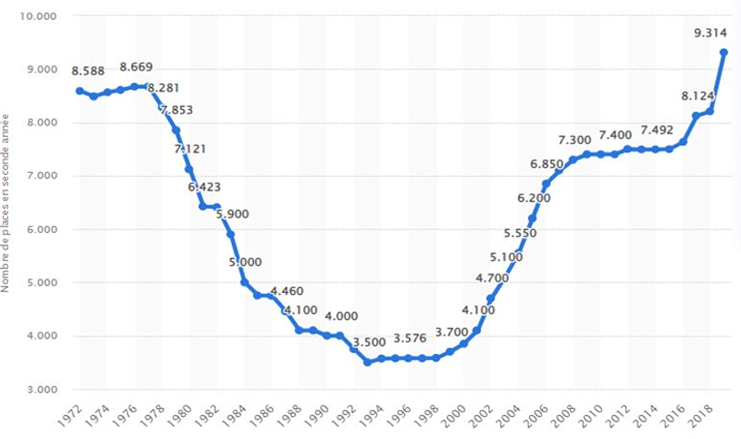

Trop longtemps on a voulu contrôler la dépense en régulant le volume des soins sans se poser la question de la pertinence des soins et avec pour conséquence des effets néfastes sur le système de santé. La mise en place de numerus clausus en est la parfait illustration. Aujourd’hui on réalise que cette politique est à l’origine de départs massifs de médecins à la retraite en même temps que la nouvelle génération ne veut plus assurer une charge de travail surtout dans un cadre fiscal et administratif extrêmement lourd qui pèse sur leur activité.

Branche maladie en milliards d’euros (Source DSS)

Nombre de places en 2ème année de médecine (Source : Statista)

Selon le Conseil national de l’ordre des médecins, le nombre de médecins généralistes en activité régulière, au 1er janvier 2022, a diminué de 11 % depuis 2010, soit une perte de 10 128 médecins en 12 ans. Le Conseil de l’ordre souligne qu’à cette tendance s’ajoute le basculement d’un mode d’exercice libéral de la médecine vers un mode salarié ou mixte (libéral et salarié) en progression : en 2021, 56,2 % des médecins généralistes exercent en libéral uniquement et 37,4 % sont salariés. Quant à ceux qui choisissent l’exercice libéral, ils sont plus des deux tiers à être remplaçants. Or les médecins libéraux effectuent un nombre d’heures de consultation plus important que celui des médecins salariés. Toutefois les médecins libéraux sont souvent découragés par une fiscalité confiscatoire.

On retrouve la même logique avec la politique du médicament, pilotée principalement par la LFSS (loi de financement de la Sécurité sociale) qui est considérée sous l’angle d’un levier d’économies systématiquement activé par les pouvoirs publics. La dépense en médicaments nette représentait 11,6 % des dépenses de l’Ondam en 2010, contre 8,9 % en 2023, selon le LEEM (Les entreprises du médicament) qui constate également que la France, qui était un pays leader en Europe en 2013, est aujourd’hui en perte de vitesse par rapport à ses voisins européens : alors que la France présentait le 3ème solde commercial en 2013, elle est désormais à la 11ème place. Cette perte de compétitivité de l’industrie pharmaceutique française peut s’expliquer aussi par le poids élevé des taxes et prélèvements qui pèsent sur le secteur pour équilibrer la branche maladie.

… pour une qualité des soins qui se dégrade

Malgré son niveau élevé de dépenses, la France n’est pas forcément bien classée dans les palmarès internationaux : on peut citer le classement européen EHCI où la France occupe la 11ème position, ou encore le classement Legatum Prosperity qui la classe plutôt à la 20ème place ; loin derrière les pays asiatiques

Le système de santé français semble perpétuellement en crise : déserts médicaux, crise de l’hôpital, pénuries de médicaments, départs massifs de médecins formés en France, menaces de dé-conventionnement des médecins libéraux… Il est grand temps de repenser notre système de santé.

Les propositions de la Fondation IFRAP

Ces propositions s’articulent autour de cinq principes : Autonomie, Responsabilité, Décentralisation, Ouverture au privé, Évaluation.

1. Autonomie des hôpitaux

En 2022 (derniers chiffres disponibles), la France est le pays qui consacre le plus en dépenses hospitalières rapportées au PIB, soit 4,05 %, alors que l’Allemagne est à 3,32 %, l’UE à 27 est à 3,46 %. C’est près de 22 Mds € de plus par rapport à l’Allemagne.

Au sein de la dépense de consommation de soins et de biens médicaux, les hôpitaux représentent 122 Mds €, soit la moitié des dépenses. Et pourtant, le secteur hospitalier semble perpétuellement en crise. La forte centralisation du système de santé français a consacré au fil des réformes la place de l’hôpital public et conforté le statut de la fonction publique hospitalière rendant l’édifice de plus en plus difficile à réformer.

La Cour des comptes nous dit que les hausses de salaire issues du Ségur de la santé représentent 12 Mds € par an, pour renforcer l’attractivité des métiers. Les salaires y sont plus élevés que dans le privé. Pourtant, les recrutements stagnent.

Il est possible de réaliser des économies dans ce secteur tout en améliorant la qualité du service et l’attractivité du secteur.

Pour la Fondation IFRAP, il faut pour cela libérer l’hôpital public de son carcan administratif. Concrètement, il s’agirait de transformer les hôpitaux publics en établissements de santé privés d’intérêt collectif (Espic), qui assurent des missions de service public et sont financés de la même façon que les établissements publics, mais sont gérés par une personne morale de droit privé, souvent une fondation.

Cela permettrait aux établissements de choisir leur modèle d’organisation, d’avoir plus de liberté dans la fixation des rémunérations, de mieux payer les soignants en liant la rémunération à la performance de l’établissement. Cela passe aussi par une direction plus collégiale entre médecins, directeur et conseil d’administration. Les personnels se verraient proposer le choix de passer vers un statut de salarié, un peu comme ce fut le cas en son temps chez France Télécom.

2. Décentraliser : revoir la carte hospitalière

Au sein de l’hôpital, les emplois qui ne sont pas des emplois de soins sont particulièrement élevés en France : Eurostat indique qu’en 2022, on compte 1 emploi de ce type pour 145 habitants contre 1 pour 266 en Allemagne. Ce chiffre illustre plusieurs problématiques.

Il y a tout d’abord le recours à l’externalisation pour différentes tâches administratives, moins développées que dans d’autres pays de l’OCDE. Il y a aussi le poids des tâches administratives à l’hôpital qui est corrélé au poids des normes dans le travail des soignants.

Il y a enfin la quantité élevée d’hôpitaux publics, dont de nombreux hôpitaux généralistes – qui n’atteignent pas toujours les standards d’efficacité et de qualité. La Cour des comptes reconnaît que le maillage territorial des établissements de santé induit des surcoûts liés à la duplication de services administratifs et de plateaux techniques. La réforme des GHT (groupements hospitaliers territoriaux) n’a pas fait la preuve de son efficacité.

Ainsi, la France compte 3 000 hôpitaux contre 2 000 en Allemagne ; d’autres études, comme celle de l’IRDES, avancent des chiffres équivalents – environ 2900 en Allemagne. L’écart est, quoi qu’il en soit, important quand on sait que la population de l’Allemagne est de 23 % supérieure à celle de la France.

À la Fondation IFRAP, nous pensons que la solution passe par une vraie décentralisation. L’organisation qui prévaut en Allemagne peut nous servir de source d’inspiration. Les décisions y sont en effet partagées entre les régions (Länder), le gouvernement fédéral et les organisations professionnelles légales.

Les Länder ont la responsabilité de la planification hospitalière. Ce sont eux qui pilotent l’offre de soins hospitaliers : ils élaborent une carte hospitalière qui détermine le niveau de l’offre. Afin de garantir la qualité des soins, certaines spécialités ne peuvent être exercées qu’à partir d’un seuil minimum d’activité (voir le débat actuel sur les fermetures de maternité). Cette planification va de pair avec le suivi des formations paramédicales en Allemagne, qui sont déjà des compétences exercées en France par les régions. S’agissant du financement des hôpitaux, les Länder financent les investissements.

Ce qu’il faut faire en France :

- Transformer les ARS en de véritables agences régionales de santé, c’est-à-dire, les mettre sous la tutelle des régions et non plus de l’État. À cette mesure s’ajoute le développement de la chirurgie ambulatoire : un patient hospitalisé à domicile coûte entre 20 % et 30 % moins cher qu’un patient en établissement, selon la Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile.

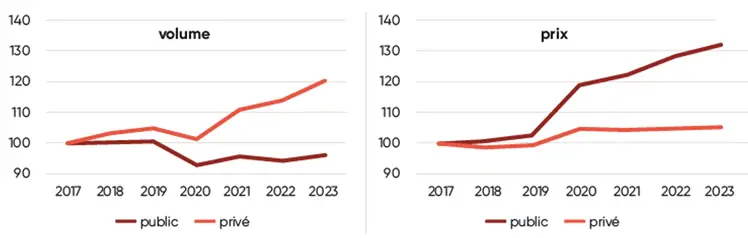

- Baisser des coûts par l’alignement des tarifs public/privé. Alors que l’hôpital public n’a toujours pas retrouvé depuis la pandémie de Covid le niveau d’activité d’avant crise (volume inférieur de 5 % par rapport à 2019), en revanche, dans le privé, ce niveau a été dépassé de plus de 16 %. Mais au niveau des prix, les évolutions sont inversées : les hausses de rémunérations issues du Ségur de la santé, la revalorisation du point d’indice et l’augmentation des coûts de fonctionnement ont conduit à une forte progression des prix dans le public, tandis qu’ils sont restés quasiment stables dans le privé. Une convergence des tarifs public-privé doit permettre de faire des économies en incitant les hôpitaux à se concentrer sur les activités sur lesquelles ils ont une meilleure expertise. Ce qui n’exclut pas de remonter les tarifs fixés dans le cadre de la T2A (Tarification à l’activité) sur les activités sur lesquelles les hôpitaux publics occupent une place majeure (par exemple, la réanimation, les soins pédiatriques aigus) tout en poursuivant l’ouverture de ces compétences au privé.

La Fondation IFRAP estime que 2 Mds € d’économies seront possibles grâce aux regroupements hospitaliers tandis que les économies issues d’une amélioration de la productivité du système de santé s’élèvent à 700 millions €.

Évolution des soins hospitaliers volume et prix (base 100 en 2017)

3. Responsabiliser pour remettre de la performance dans le système de santé

Nous donnerons trois exemples permettant d’illustrer ce principe.

ALD — Les personnes en ALD (Affection de longue durée) représentent des dépenses totales de 112,8 Mds € dont 91 % sont remboursées par la Sécurité sociale. Le coût spécifique de la prise en charge en ALD – à savoir essentiellement l’exonération de ticket modérateur – représente un coût de 11,3 Mds €. Cette dépense est en hausse, tirée par le vieillissement de la population et le développement des maladies chroniques. Elle s’explique aussi par l’extension des ALD, passées de 4 à 30 en 80 ans, et dont la liste a peu évolué comme le relève l’Inspection Générale des Finances. Pour garantir la soutenabilité financière du système, l’IGF a proposé par exemple l’introduction d’un ticket modérateur de 2 points avec un plafond à 1000 euros qui permettrait d’économiser 1,22 Mds € par an, soit 11 % des dépenses d’exonération de ticket modérateur pour les assurés ALD (estimation IGF, revue de dépenses). Cela permettrait de responsabiliser les patients. L’IGF suggère aussi de recentrer les critères de sévérité des ALD aux cas les plus graves et aux traitements les plus coûteux.

Transport sanitaire — Les dépenses liées aux transports sanitaires ont atteint 6,3 Mds € en 2023, avec une augmentation annuelle moyenne de 4,4 % depuis 2016. Cette augmentation significative s’explique par les mêmes phénomènes que pour les ALD, mais aussi par un recours plus fréquent aux taxis dont les tarifs sont généralement plus élevés. La Cnam a déjà entrepris de baisser les tarifs des taxis sur la base desquels sont calculées les prises en charge (avec la contestation que cela provoque comme on le voit en ce moment).

Pour aller plus loin, et mieux orienter les dépenses de transport sanitaire, tout en réalisant des économies, la Fondation a formulé plusieurs recommandations : la mise en place de plateformes pour optimiser les parcours et les prises en charge des ambulances, le recours au transport partagé, le déplafonnement de la franchise médicale sur les transports en ALD.

Enfin, comme pour les ALD, de nombreuses situations peuvent justifier une prise en charge, avec de nombreux cas d’exonération du ticket modérateur. Si bien que selon la Cour des comptes, cela aboutit à « 140 situations possibles quant au niveau de la prise en charge ». Ce qui justifierait une révision des cas de prises en charge par la Sécurité sociale.

Absentéisme — Dans la perspective d’un redressement des comptes publics, et face à l’envolée des arrêts maladie, il est nécessaire de revoir les conditions d’indemnisation des arrêts maladie dans la fonction publique. Rappelons que la Cour des comptes a publié un rapport sur les arrêts maladie dans la fonction publique qui indique que le nombre de jours moyen par agent public est passé de 10 en 2014 à 12 en 2019, une progression notable dans les fonctions publiques territoriale (FPT) et hospitalière (FPH). Dans le privé, le nombre de jours d’absence pour raisons de santé ressort à 10,3. Ainsi, en rapprochant le nombre moyen de jours d’absence santé dans la fonction publique territoriale et hospitalière du privé, c’est près de 2 Mds € d’économies qui seraient possibles. Ces chiffres montrent qu’il est important d’agir aussi sur l’absentéisme dans le public et ne pas seulement se concentrer sur les arrêts de travail dans le secteur privé.

4. Mettre en concurrence les assureurs

Les coûts d’administration représentent 0,6 % du PIB contre 0,37 % pour l’Union européenne ou aux Pays-Bas : cela représente un surcoûts de 5 à 6 Mds € !

En France, on critique souvent l’organisation actuelle du système, à savoir, les charges de gestion du système de santé avec son double étage d’environ 7 Mds € de coûts de gestion au niveau de l’AMO (Assurance Maladie Obligatoire) et de l’AMC (Assurance Maladie Complémentaire). Il y a dans ce débat un angle mort : la plus-value du payeur de soins. Ainsi lorsqu’en 2022, un projet de Grande Sécu fusionnant l’AMO et l’AMC a commencé à circuler (rapport du HCAAM – Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie), à aucun moment il n’était envisagé de supprimer le double compte en déléguant à des assureurs santé la gestion de l’ensemble des dépenses santé ; ce qui est pourtant le cas aux Pays-Bas.

La responsabilité de l’assureur maladie est de choisir, parmi un large panel de solutions, la meilleure solution au meilleur coût. Le gérant doit se poser plusieurs questions : quel prix accepter de payer ? Quel fournisseur de soins recommander à ses assurés ? Quels progrès thérapeutiques encourager ? C’est ce rôle complexe qui justifie une diversité de gérants de l’assurance maladie et leur mise en concurrence par les assurés.

Ce modèle mis en œuvre aux Pays-Bas a un impact qui ne se mesure pas seulement sur les dépenses de fonctionnement, mais sur la totalité des dépenses de santé. Elles sont inférieures de presque 2 points de PIB à celles de la France. Et les Pays-Bas figurent parmi les meilleurs pays dans les classements internationaux (comme celui du EHCI : 2ème place).

5. Évaluer pour réduire les soins inutiles

L’exploitation des données de santé doit en particulier permettre de chasser les dépenses de santé inutiles. Si une étude de référence de l’OCDE de 2017 donnait 30 % de dépenses de santé inutiles et 20 % des dépenses de santé qui pourraient être utilisées à de meilleures fins, il est difficile d’identifier un unique levier sur lequel agir. Mais le partage des données de santé doit permettre d’étalonner, au niveau de chaque usage, chaque hôpital, chaque médecin, le bon usage des prescriptions face à des cas cliniques comparables. Cela va du nombre d’IRM ou de scanner prescrits par habitant jusqu’au taux de pénétration des médicaments génériques.

Dans son rapport sur les établissements publics et privés de soins (octobre 2023), la Cour des comptes indique par exemple avoir identifié des écarts avec la moyenne nationale – en nombre de séjours et en durée de séjour – qui justifieraient que l’on se penche sur les écarts constatés et que l’on analyse les activités au regard des référentiels de bonne pratique. Tel devrait être le cas aussi des analyses portant sur la qualité des soins et sur la satisfaction des patients. À ce titre, à part des enquêtes du type de celle menée par Le Point pour obtenir un classement des hôpitaux et cliniques, les données sont lacunaires.

Enfin, la refonte du système de santé devra mettre en place une lutte efficace contre la fraude. En 2023, la fraude sociale de la branche maladie du régime général, détectée et stoppée, a représenté 467 millions €, plus que l’objectif fixé par les pouvoirs publics (350 millions € ), mais bien inférieur à celui de la fraude sociale aux prestations d’assurance-maladie estimée par la Cour des comptes entre 3,8 et 4,5 Mds €, ou même celui estimé par la CNAM sur 30 % des dépenses entre 1,4 et 1,9 Mds €. Beaucoup reste donc à faire pour réduire l’écart tant les « trous dans la raquette des contrôles de la CNAM » sont nombreux, avec notamment une absence de centralisation des données et de recoupement automatique de celles-ci.