Dans Le Figaro du 12 février 2025, la journaliste Julie Ruiz Perez écrit [1]:

« La principale victime des coups de rabot, c’est (encore) lui. Le ministère du travail ressort du budget 2025 avec une enveloppe considérablement allégée par rapport à celle de 2024. Ce sont 3,97 milliards d’euros de coupes (en euros constants) qu’a subies la mission de l’État consacrée à l’emploi entre la loi de finances 2024 et le projet de loi de finances 2025, soit le plus gros effort budgétaire pour le périmètre de l’État. »

Mme Ruiz Perez a l’air de s’en désoler. Qu’il nous soit permis, au contraire, de considérer cette « coupe claire » comme une bonne nouvelle. Peut-être la seule d’ailleurs de ce mauvais budget 2025.

Pour montrer qu’il est nécessaire de réduire les sommes allouées aux politiques de l’emploi, nous avons construit notre exposé autour de cinq questions :

- Qu’entend-on par « politiques de l’emploi » ?

- Combien coûtent les politiques de l’emploi ?

- Les politiques de l’emploi sont-elles efficaces ?

- Comment font les autres pays ?

- Quelle serait une bonne politique en faveur de l’emploi ?

1. Qu’entend-on par « politiques de l’emploi » ?

Le mieux, pour comprendre ce que sont les politiques de l’emploi, est de s’en tenir à ce qu’en dit le site internet du ministère du Travail . On y lit la définition suivante [2]:

« Les politiques de l’emploi recouvrent les interventions publiques sur le marché du travail, qui ont pour objectif d’en améliorer le fonctionnement, d’accroître et préserver l’emploi, ainsi que de réduire le chômage et les discriminations à l’embauche. Ces politiques, qui peuvent cibler des publics particuliers et prendre des formes différentes, sont régulièrement classées en deux catégories :

- passives, comme l’indemnisation du chômage et les mesures de retrait d’activité anticipé ;

- actives, telles que les dispositifs de soutien à la création d’emplois dans le secteur marchand ou non marchand, la formation professionnelle, l’accompagnement des demandeurs d’emploi. »

2. Combien coûtent les politiques de l’emploi ?

Deuxième question pour bien cerner le problème : combien coûtent ces politiques de l’emploi ? La réponse est dans le titre ci-dessus : elles coûtent 180 milliards d’euros (Md€) par an. C’est bien plus que le budget du ministère du Travail qui n’est que de 20 Md € et qui ne représente qu’un peu plus de 2 % des dépenses de l’État. Ministère qui dit consacrer 38 % de ses ressources au programme d’accès et de retour à l’emploi, et 52 % à l’accompagnement des mutations économiques et au développement de l’emploi. Ces deux missions comptent ainsi pour presque 18 Md€.

Comment passe-t-on de ces 18 Md€ aux 180 Md€ annoncés ? Pour le savoir, il faut consulter un document qui s’appelle « Dépenses en faveur de l’emploi et du marché du travail » publié chaque année par la Dares (Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du Travail)[3]. Le dernier en date, publié en juillet 2024, porte sur l’année 2022 et donne un total de dépenses de 178,7 Md€ .

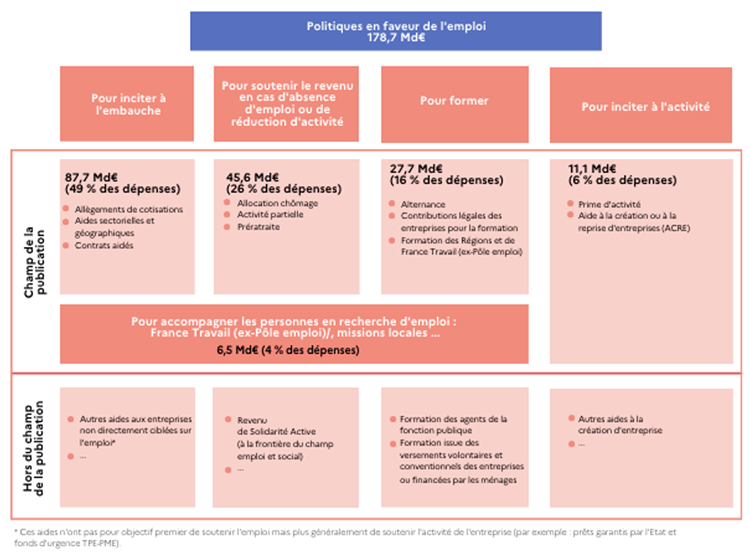

Quelles sont ces dépenses en faveur de l’emploi et du marché du travail ? Le schéma ci-dessous, établi par la Dares, les détaille. On remarque que près de la moitié d’entre elles (49 % exactement), ce qui représente presque 88 Md€, concerne les incitations à l’embauche et notamment les réductions de charges sociales. Ensuite, un gros quart (26 %) est consacré au soutien au revenu, et notamment à l’indemnisation des chômeurs. Enfin, le troisième poste important (16 %) concerne la formation.

Schéma 1 : Les dépenses en faveur de l’emploi et du marché du travail en 2022

Source : Dares

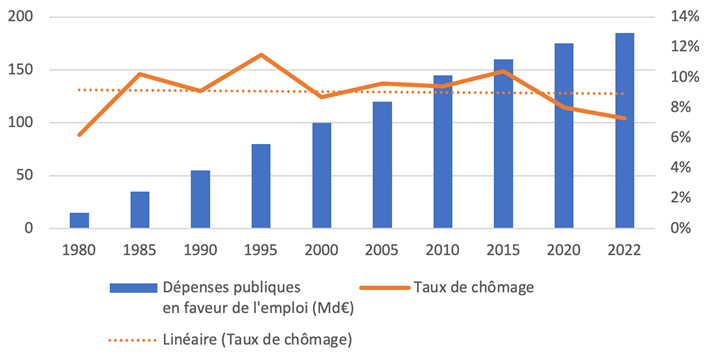

Les politiques de l’emploi n’ont pas toujours coûté autant d’argent, c’est-à-dire l’équivalent de 6,8 points de PIB en 2022. En 1980, par exemple, elles n’étaient que de 10 Md€. En 1991, elles dépassaient déjà les 40 Md€. En 1999, elles étaient au-delà des 60 Md€. En 2006, elles approchaient les 80 Md€. En 2010, elles dépassaient les 100 Md€. En 2020, elles étaient de 184 Md€. Depuis, elles baissent légèrement et se sont établis, en 2022, comme nous l’avons déjà dit, à 178,7 Md€[4].

Ces dépenses en faveur de l’emploi et du marché du travail ont donc été multipliées par plus de 18 ou, si l’on préfère, elles ont augmenté de 1 740 % entre 1980 et 2020[5].

3. Les politiques de l’emploi sont-elles efficaces ?

Troisième question, ces sommes faramineuses ont-elles été utiles à la réduction du chômage qui est l’objectif principal des politiques de l’emploi ? La réponse est malheureusement négative[6]. En effet, si l’on s’attache à l’évolution du taux de chômage pendant cette période comme l’a fait l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), on remarque qu’il a oscillé entre 7 % et 11 %, avec une moyenne de 9 % sur 40 ans, comme le montre le graphe ci-dessous.

Schéma 2 : Coût des politiques de l’emploi et taux de chômage en France (1980-2022)

Sources : Dares et OFCE

On pourrait nous rétorquer que l’augmentation de 1 740 % des dépenses en faveur de l’emploi et du marché du travail entre 1980 et aujourd’hui a, au contraire, permis de stabiliser le taux de chômage autour de 9 %. Qu’est-ce qui prouve, en effet, que ce taux n’aurait pas explosé en l’absence des politiques de l’emploi ?

C’est une hypothèse qui ne résiste pas à lecture des évaluations menées régulièrement par l’administration. Prenons l’exemple des emplois francs[7] qui s’adressent aux associations et aux entreprises privées pour les inciter à embaucher, en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois, une personne résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV). Pour un CDI à temps plein, l’employeur percevait jusqu’à récemment 5 000 € par an, pendant 3 ans maximum. Pour un CDD, l’aide était de 2 500 € par an, pendant 2 ans maximum. Selon la Dares, sur 100 emplois francs créés, 82 l’auraient été sans la subvention publique. Seuls 6 % des employeurs déclarent que l’embauche n’aurait pas eu lieu sans l’aide ! Pis, l’enquête de la Dares révèle qu’en 2022 près de 30 % des employeurs ont été incités à demander l’aide publique par un employé de Pôle emploi (aujourd’hui France travail) ou d’une mission locale alors qu’ils avaient déjà pris la décision de recruter. Comme s’il fallait dépenser l’argent public coûte que coûte !

Un rapide calcul révèle qu’il a fallu dépenser au minimum – nous ne prenons pas en compte tous les frais annexes, mais seulement les aides versées aux employeurs – 1,5 million d’euros (M€) pour créer 18 emplois en CDI, soit plus de 83 000 € par emploi. Au total, le dispositif des emplois francs a coûté 161 M€ en 2023. Et à ce prix-là, nous ne savons pas si ces créations sont pérennes, l’étude de la Dares ne le précise pas.

Une autre étude de la Dares se penche sur les contrats aidés[8], à savoir les CUI-CAE (contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi) et les CUI-CIE (contrat unique d’insertion-contrat initiative emploi). Les premiers, qui représentaient en 2017, année sur laquelle porte l’évaluation de la DARES, 90 % de l’ensemble, sont destinés au secteur non marchand (associations, collectivités territoriales, établissements publics d’enseignement, etc.). Ils sont pris en charge par les pouvoirs publics à hauteur de 76 % du smic horaire brut. Les seconds (10 % du total) sont destinés au secteur marchand et subventionnés à hauteur de 35 % du smic horaire brut en moyenne.

L’étude révèle que 74 % des CUI-CAE n’auraient pas été créés sans la subvention publique. Ce que l’on appelle l’effet d’aubaine (l’embauche aurait eu lieu sans l’aide) est donc de 26 %. En revanche, dans le secteur marchand, la proportion est inverse : 61 % des CUI-CIE auraient été recrutés sans l’aide. Sachant que 275 000 contrats aidés étaient en cours en 2017, pour un budget de 2,4 Md€, il aurait donc été possible d’économiser plus de 700 M€ en ne subventionnant pas les emplois qui auraient été créés de toute façon.

Il est probable que les économies à réaliser soient plus importantes encore. D’abord parce que la note de la Dares émet l’idée que l’effet d’aubaine puisse être sous-estimé dans le secteur marchand suite au changement des règles d’attribution des aides. D’ailleurs, la précédente étude, qui portait sur l’année 2014, indiquait que 75 % des contrats aidés du secteur marchand bénéficiaient d’un effet d’aubaine. Ensuite, parce qu’à notre avis, ce que l’on pourrait appeler « l’effet d’opportunisme » (c’est-à-dire, le fait de profiter d’une aide pour embaucher des personnes dont on n’a pas besoin) est complètement occulté dans le secteur non marchand. Comment ne pas imaginer que les structures publiques ne soient pas fortement encouragées (d’une manière ou d’une autre) à accueillir des emplois aidés pour montrer l’efficacité de la politique gouvernementale ? Comment ne pas croire que les collectivités territoriales n’embauchent pas des « publics éloignés du marché du travail » pour de basses raisons électoralistes ?

Nous soutenons donc que les effets pervers de ce mécanisme (effet d’aubaine et « effet d’opportunisme ») sont sous-évalués dans le secteur non marchand, et que ce sont bien des milliards d’euros qui ont été dépensés en pure perte dans les contrats aidés.

Prenons un troisième exemple avec le plan d’investissement dans les compétences (PIC) doté de près de 15 Md€ pour « édifier une société de compétences ». Il devait permettre d’engager une réforme de long terme destinée à aboutir à une articulation voire à une intégration des politiques de formation et d’emploi. D’un point de vue plus conjoncturel, ce PIC devait également accompagner, de manière individualisée et par des formations certifiantes et qualifiantes, deux millions de jeunes et de demandeurs d’emploi de longue durée peu ou pas qualifiés. La Cour des comptes[9] a audité le dispositif afin de déterminer s’il a transformé le système de formation et si ses publics cibles ont été atteints. Elle est sans pitié :

« L’évaluation menée par les juridictions financières montre que l’ambition de transformation structurelle du PIC a été immédiatement abandonnée. Faute d’un travail interministériel de cadrage budgétaire, de définition d’objectifs et de publics précis, le PIC est devenu un plan de financement de la formation professionnelle des publics éloignés de l’emploi semblable aux précédents plans et porté par le seul ministère du travail, attributaire de 13,8 Md€ sur un total de 14,6 Md€. Ce dernier a utilisé la moitié de ses crédits pour préserver les dispositifs de droit commun préexistants et n’a financé que quelques rares nouveaux dispositifs nationaux. L’autre moitié des crédits a financé un volet territorial centré sur l’accompagnement des demandeurs d’emploi, compétence de droit commun des régions, par la signature de pactes régionaux d’investissement dans les compétences (Pric). Ceux-ci ne sont qu’une réédition plus aboutie du plan de formation déployé en 2016 – 2017 dit « Plan 500 000 ». Le PIC n’a donc pas répondu à l’ambition du rapport Pisani-Ferry de transformer le système de formation et n’a pas constitué un investissement porteur de transformations durables. À son issue, les indicateurs économiques de la France demeurent en décalage avec ceux des pays voisins les plus performants ». […]

« Eu égard aux moyens budgétaires qu’il mobilisait, l’État aurait pu, dans le cadre des Pric, orienter les politiques de formation des régions et leur fixer des objectifs de publics prioritaires. Or, il s’est cantonné à un rôle de financeur, sans s’impliquer pleinement dans le pilotage stratégique d’autant plus que ses services déconcentrés souffraient d’un manque de moyens ». […]

« Le déploiement du Plan d’investissement dans les compétences n’explique pas à lui seul l’augmentation des entrées en formation, plus largement due au CPF autonome mobilisé par les demandeurs d’emploi en dehors du PIC. Un effet de substitution est constaté entre le CPF et les formations précédemment dispensées par France Travail. La multiplication des dispositifs a en outre engendré une concurrence territoriale nuisible à une mise en œuvre cohérente. Les objectifs nationaux du PIC ont été définis de manière imprécise, sans déclinaison régionale claire, et le suivi des indicateurs est resté disparate et insuffisant. Il n’a pas été identifié d’entrées massives attribuables au PIC et des disparités régionales ainsi qu’une hétérogénéité selon les catégories de formation ont été constatées. La proportion des moins diplômés accédant à la formation reste stable à l’issue de ce dispositif. Les demandeurs d’emploi de longue durée et les bénéficiaires du RSA ont vu leur accès à la formation progresser, mais sans lien démontré avec le PIC. Malgré un accompagnement individualisé et renforcé, ce dernier n’a pas surmonté tous les obstacles structurels à la construction de parcours de formation et l’accent mis sur le retour rapide à l’emploi demeure très prégnant. »

Nous pouvons donc affirmer, sans exagérer, qu’avec ce PIC, l’argent a été jeté par les fenêtres[10].

Enfin, un dernier exemple nous est donné par la Cour des comptes qui, dans son rapport public annuel 2025, se penche sur les politiques publiques en faveur des jeunes. S’agissant de l’emploi, le rapport[11] pointe le fait que « faute d’outils adéquats, le ministère chargé de l’emploi n’est pas en mesure de suivre, en temps réel, la dépense totale en faveur de l’emploi des jeunes, qu’elle résulte des dispositifs ciblés ou de droit commun ». Dans ces conditions, il est évidemment difficile d’évaluer l’efficacité de ces dépenses. La Cour des comptes a néanmoins essayé de mesurer la « dépense de l’État en retenant un périmètre restreint, circonscrit aux seuls dispositifs qui ciblent spécifiquement les jeunes : dispositifs d’accompagnement centrés sur ces publics (missions locales, contrat d’engagement jeune, Épide, écoles de la deuxième chance, etc.), contrats aidés réservés aux jeunes, aides à l’embauche d’apprentis ».

Sur ce périmètre restreint qui, rappelons-le, ne rend pas compte de l’intégralité de l’effort financier de l’État, « la dépense totale s’établit en 2023 à 7,3 Md€, soit plus du double de la dépense totale mesurée en 2017 (3,4 Md€) ». Pendant ce temps-là, le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans est passé de 23,5 % à 17,2 %.

Il pourrait être facile de lier augmentation des dépenses en faveur de l’emploi des jeunes et baisse du taux de chômage. Ce n’est pas ce que fait la Cour des comptes qui considère que le « lien de causalité » entre « l’effort financier de l’État et l’amélioration de l’emploi des jeunes » est « incertain ». Pour les magistrats financiers, c’est la conjoncture économique qui est le « principal déterminant de l’accès des jeunes à l’emploi ». Quant aux différents dispositifs cités plus haut, censés faciliter l’accès à l’emploi des jeunes, leur efficacité est mal connue. En effet, les évaluations sont trop rarement intégrées à leur conception, et les données disponibles sont « peu éclairantes : elles ne disent rien de l’efficacité du dispositif, ignorent les effets d’aubaine ou de substitution et ne permettent pas de comparer les dispositifs entre eux. Peu homogènes, elles mesurent l’accès à un emploi ou une formation, tantôt dès l’entrée dans le dispositif, tantôt un mois ou six mois après la sortie du dispositif ».

La Cour des comptes a néanmoins pu tirer quelques enseignements des évaluations récentes :

- « les incitations financières à l’embauche ont un impact limité sur l’emploi des jeunes, compte tenu des effets d’aubaine et de substitution » ;

- « les dispositifs d’accompagnement produisent des résultats plus significatifs. Toutefois, il reste difficile de savoir si un accompagnement plus intensif, donc plus coûteux, aboutit à une meilleure insertion, compte tenu de l’hétérogénéité des indicateurs et des différences de caractéristiques entre les bénéficiaires de chaque dispositif » ;

- la formation des demandeurs d’emploi « semble avoir moins d’impact sur le retour à l’emploi des jeunes que sur celui des chômeurs plus âgés ».

En conclusion, la Cour appelle à une « rationalisation des dispositifs, une professionnalisation des méthodes de diagnostic et une clarification des critères d’orientation ». Elle recommande également, au vu du « niveau historiquement faible du chômage des jeunes », à « ajuster la dépense globale » et « à recentrer les efforts sur les publics les plus éloignés de l’emploi ». Pour elle,

« Il s’agit, en définitive, de passer d’une logique d’offre, fondée sur un éventail complexe de dispositifs et un pilotage par les cibles quantitatives définies au plan national et réparties territorialement, à une logique de résultats, davantage orientée vers les besoins, laissant plus de marges de manœuvre aux opérateurs de terrain et permettant de mieux individualiser les parcours, tout en établissant un lien clair entre performance du dispositif et distance des jeunes à l’emploi. »

4. Comment font les autres pays ?

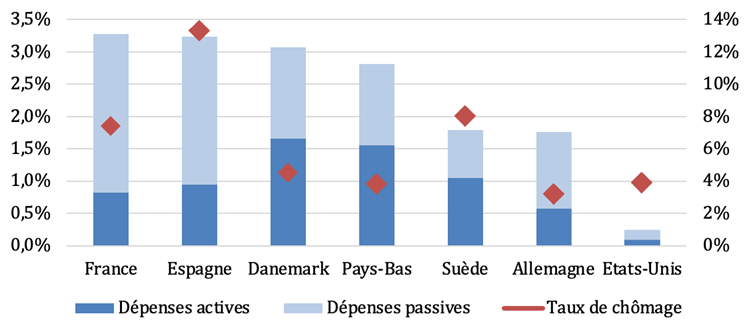

Il peut être intéressant de comparer les dépenses françaises avec celles de quelques autres pays de l’OCDE. Le schéma ci-dessous fait apparaître la part des dépenses en faveur de l’emploi et du marché du travail dans le PIB et le taux de chômage. Nous constatons ainsi que la France est le pays qui dépense le plus pour les politiques de l’emploi (3,28 %) – et ce même si l’OCDE ne prend pas en considération les réductions (ou plus exactement transferts) de charges sociales – suivie de près par l’Espagne (3,24 %).

Nous voyons aussi clairement que le niveau de dépenses n’est en rien corrélé au taux de chômage. La Suède qui avait en 2021 un taux de chômage de 8 %, un peu plus élevé que celui de la France (7,4 %), ne dépensait que 1,79 % de son PIB dans les politiques de l’emploi quand la France dépensait proportionnellement presque 2 fois plus. Quant à l’Espagne qui dépensait proportionnellement autant que la France, elle avait un taux de chômage presque deux fois plus élevé (13,30 %). De même, alors que les Etats-Unis, l’Allemagne et les Pays-Bas avaient des taux de chômage très proches (entre 3,20 % pour l’Allemagne et 3,90 % pour les Etats-Unis), nous constatons que leurs dépenses en faveur des politiques de l’emploi allaient du simple (0,24 % du PIB pour les Etats-Unis) au duodécuple (2,81 % pour les Pays-Bas).

Schéma 3 : Dépenses en faveur de l’emploi et taux de chômage dans 7 pays de l’OCDE en 2021

Source : OCDE

Si manifestement ce n’est pas le niveau de dépenses qui fait baisser le chômage, nous pouvons nous demander si la structure de celles-ci pourrait jouer un rôle. En regardant rapidement le schéma ci-dessus, nous pourrions croire que les pays qui privilégient les dépenses actives, telles que nous les avons définies plus haut, ont globalement de meilleurs résultats, à niveau de dépenses comparable, que les pays qui misent sur les dépenses passives. Mais si l’on regarde les chiffres plus attentivement, nous nous rendons compte que la Suède et l’Allemagne, qui ont un niveau de dépenses en faveur de l’emploi comparable (respectivement 1,79 % du PIB et 1,76 %), ont des taux de chômage très éloignés l’un de l’autre. Et c’est l’Allemagne qui privilégie les dépenses passives (1,19 % du PIB) qui a le taux de chômage le plus faible (3,20 %). La Suède qui a un taux de chômage 2,5 fois plus élevé (8 %) privilégie, au contraire, les dépenses actives (1,05 %). Serait-ce là l’exception qui confirme la règle ?

Ce n’est pas l’avis de la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques (Ifrap) qui, dans une étude de 2023[12], montre que les données « n’appuient pas la thèse que les mesures actives pour l’emploi auraient un effet significatif sur la réduction du chômage. Contrairement à une idée répandue, le modèle scandinave de la politique de l’emploi (Danemark, Suède, Finlande), très axé sur ces mesures, ne semble pas faire preuve d’une efficacité à la hauteur de son coût ».

En revanche, il est aisé de constater que les pays qui ont un taux de chômage moins élevé que la France présentent de meilleurs indicateurs en ce qui concerne les dépenses publiques et les prélèvements obligatoires. La France est, sur ces plans, championne toutes catégories et cela explique, en grande partie, pourquoi le chômage a du mal à baisser dans notre pays.

De nombreux pays ont fait des réformes par le passé pour réduire le poids de la sphère publique. Ce fut le cas de l’Espagne, du Canada, de la Suisse qui ont été évoqués précédemment. L’Allemagne n’a pas encore été abordée, c’est pourquoi nous évoquerons rapidement les lois Hartz de 2003 à 2005. Elles ont consisté notamment, pour les entreprises, à diminuer les charges sociales, à faciliter l’embauche à temps partiel et le travail temporaire, à encourager l’embauche de jeunes dans les TPE (avec un contrat moins « protecteur »). Pour les individus, elles ont permis de baisser l’impôt sur le revenu, d’encourager la création d’entreprise, de réduire la période d’indemnisation des chômeurs, de baisser l’allocation chômage, et de pousser au retour au travail (en réduisant les possibilités de refuser un emploi). Ces réformes ont permis de créer 2,5 millions d’emplois entre 2005 et 2013. En 2013, il y avait 17 % d’actifs en plus qu’avant les réformes. Le taux d’activité des 55-64 ans est passé de 39 % à 61 %.

5. Quelle serait une bonne politique en faveur de l’emploi ?

Avec un taux de chômage qui reste élevé en France, autour de 7,5 %, il est indéniable que le problème est structurel. Il ne s’agit donc pas de dépenser plus. Peut-être pourrions-nous dépenser mieux comme nous l’avons dit, mais il est à craindre que cela ne suffise pas.

Il faudrait donc commencer par dépenser moins. Les derniers gouvernements ont commencé à le faire, puisque, nous l’avons dit aussi, le budget consacré à l’emploi a baissé depuis quelques années. Dans le budget 2025, le nombre de contrats aidés diminue significativement, c’est encourageant. Mais 30 000 à 35 000 nouveaux contrats aidés sont encore budgétés cette année. L’aide à l’embauche d’apprentis baisse également : elle est ramenée à 5 000 euros en dessous de 250 salariés, et à 2 000 € au-delà, quel que soit le niveau du diplôme préparé. Les subventions aux centres de formation des apprentis (CFA) diminuent aussi, tout comme les crédits alloués à la formation des chômeurs. L’accord sur l’assurance-chômage de novembre 2024 devrait engendrer 2,25 Mds€ d’économies sur les comptes de l’assurance-chômage sur la durée de la convention (2025-2028), et 1,53 Mds€ en régime de croisière. Il est également prévu, dans le budget de la Sécurité sociale, une baisse des allègements de cotisations sociales patronales sur les salaires pour un total de 1,6 Mds€ en 2025.

Il faudrait accentuer cette baisse des dépenses en faveur de l’emploi et s’attaquer aux dépenses de protection sociale en général afin de remettre les Français au travail. Nous avons, en effet, un déficit de 100 heures de travail par an et par habitant avec nos voisins allemands ou britanniques, et près de 300 heures avec les États-Unis.

Pour remettre les Français au travail, nous pourrions nous inspirer des réformes Hartz et regarder aussi ce qu’ont fait le Royaume-Uni et la Suède et maintenant l’Argentine. La réduction des dépenses publiques qui ne relèvent pas du régalien est, bien évidemment, une nécessité absolue comme nous l’avons martelé tout au long de ce colloque. La baisse des charges sur les salaires est également une ardente obligation.

Il faudrait aussi entamer quelques réformes de fond à commencer par l’instauration du salaire complet (ou super-brut) afin de laisser les salariés s’assurer auprès du prestataire de leur choix, en particulier pour le risque chômage.

Ensuite, il nous semble capital de simplifier et réduire le code du travail (le suisse compte 20 fois moins de pages que le français), notamment en instaurant un contrat de travail unique et en réduisant la procédure et le coût des licenciements. Il s’agirait aussi de ne plus taxer les contrats courts et de faciliter leur succession.

La suppression du Smic serait également une piste à explorer, même si elle risque de cristalliser les oppositions. Sinon, il pourrait être envisagé de laisser aux entreprises la liberté d’appliquer les minima conventionnels qui peuvent être inférieurs au Smic selon la branche, le bassin d’emploi et l’âge des bénéficiaires.

Enfin, il est crucial de s’attaquer au pouvoir (de nuisance) des syndicats, c’est-à-dire de supprimer leur financement public, d’exiger un vote secret avant toute grève, d’interdire les grèves politiques et de solidarité, de supprimer le monopole de présentation de candidats aux élections professionnelles. Ces réformes d’ampleur sont susceptibles de redonner une liberté de manœuvre aux entreprises qui pourraient alors se développer, se multiplier et créer des emplois.

[1] https://rebrand.ly/wetgilb.

[2] https://rebrand.ly/r9d0m6q.

[3] https://rebrand.ly/riizps2.

[4] La Dares a publié le 16 avril 2025 les chiffres pour l’année 2023 : les dépenses en faveur de l’emploi et du marché du travail se sont élevées à 190,1 Md€ (https://rebrand.ly/uctzss3).

[5] https://rebrand.ly/b2lck1i.

[6] https://rebrand.ly/ml2p7oe.

[7] https://rebrand.ly/v8i982d

[8] https://rebrand.ly/0s90gp0

[9] https://rebrand.ly/pk3ccb2

[10] Ce que confirme le « Rapport final du comité scientifique de l’évaluation du Plan d’investissement dans les compétences » publié le 10 avril 2025 https://rebrand.ly/sq3ygqr