A la lumière de l’examen du rapport qualité prix de la politique du logement en France, il convient de se demander si, comme aurait pu le dire Margaret Thatcher, « la meilleure politique du logement, c’est de ne pas en avoir ».

1. Logement : les politiques actuelles

L’État prétend agir en faveur du logement en lui accordant 43 Mds € d’aides diverses. Ce montant a doublé lors de la décennie 2000-2010. Mais en contrepartie, il lui inflige 97 Mds € de prélèvements, soit 16 % de la dépense annuelle des agents économiques en termes de logement.

Voici la liste des principales interventions de l’État en matière de logement :

- Renforcement continu des lois empêchant la libération de foncier constructible. Principales étapes: lois LOF (1967), SRU (2000), Duflot (2013) et ZAN-Climat et Résilience (2021).

- Recours élevé au logement social, obligation (loi SRU) de 25 % de logements sociaux sur toutes les métropoles.

- Subventions directes ou indirectes au logement social (caisse des dépôts, exemptions fiscales).

- Contrôle des loyers sur tout le territoire (loi de 1989) « renforçable » dans une version encore plus contraignante depuis une loi de 2015 en zone tendue.

- Niches fiscales pour locations intermédiaires (actuellement : dispositif « Pinel »).

- Allocations logement (APL principalement) sous condition de ressource.

- Exclusion de logements « passoires » du marché de la location.

2. Les effets des politiques actuelles

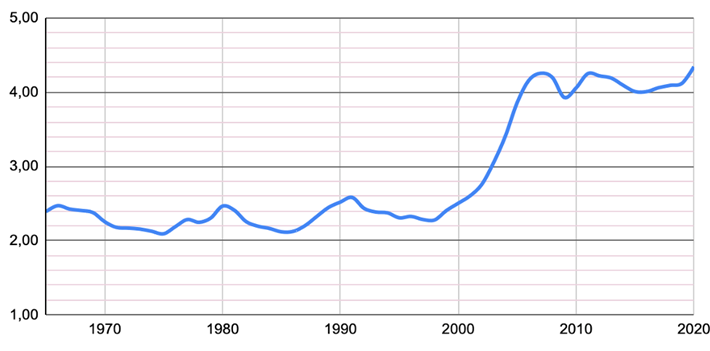

Le foncier rationné provoque la hausse des prix du logement comparé au revenu des ménages : le logement représentait 10 % du budget des ménages dans les années 60, 15 % dans les années 70, 20 % aujourd’hui, aides comprises. Durant les années 1997-2008, le prix médian du logement en France est passé de 2,4 fois à 4,2 fois le revenu médian des ménages, soit une augmentation de 75 %. Et la part du foncier dans le prix du logement est passée de 15-20 % à 45-50 %. Le dogme du « Zéro Artificialisation Nette », voté en 2021 (Loi Climat et Résilience) va renforcer cet étranglement foncier.

Ratio Prix du logement/ Revenu des ménages (France)

Part des terrains bâtis dans le patrimoine immobilier des ménages

Sources : ministère de l’Écologie et du développement durable (d’après INSEE et Banque de France)

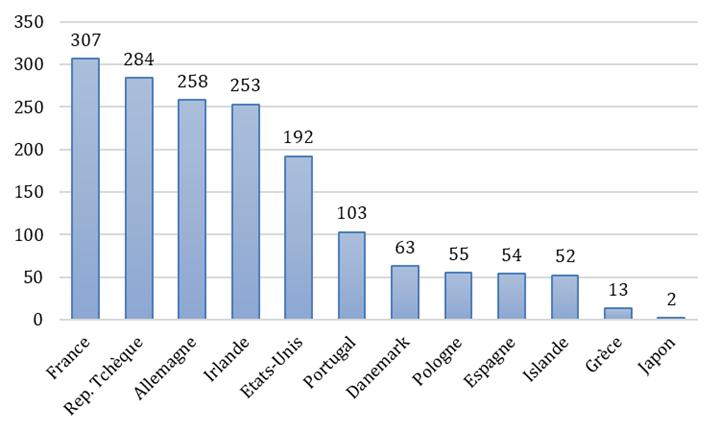

Les ménages modestes sont les premières victimes de cette explosion des coûts fonciers. Leur taux d’effort moyen pour le logement atteint un tiers de leur revenu, après aides, et 45% pour ceux qui sont locataires du secteur privé. Enfin, la France détient le triste record du monde de « sans-abrisme », néologisme aussi laid que la réalité qu’il désigne.

Il est à noter que le lobby des professions vivant de la restriction foncière (élus locaux, urbanisme communal, bureaux d’étude spécialisés, ministères) conteste l’origine foncière de la hausse des prix. Le rapport IREF « La lutte contre l’étalement urbain, une obsession politique irrationnelle » apporte une démonstration complète de cette affirmation[1].

Taux d’effort des ménages en France en matière de logement

(% du revenu)

| 2002 | 2017 | Évolution % | |

| Premier quartile de niveau de vie Dont locataires du secteur privé | 27,3 38,3 | 32,0 45,2 | 17 % 18 % |

| Deuxième quartile Dont locataires du secteur privé | 21,8 29 | 23,7 32,2 | 9% 11% |

| Troisième quartile Dont locataires du secteur privé | 19,4 26,1 | 21,2 26,6 | 9 % 2 % |

| Quatrième quartile Dont locataires du secteur privé | 14,1 19,3 | 14,4 20,3 | 2 % 5 % |

| Ensemble | 18,1 | 19,7 | 9 % |

Source : Insee, Revenus et patrimoine des ménages, Insee Références, éditions 2016-2021.

La France particulièrement touchée par le sans-abrisme

Source : Statista. Données de 2023. Population déclarée comme sans-abri, séjournant en logement temporaire ou en refuge pour 100 000 personnes.

Notamment, il y est démontré que l’augmentation de 80% du prix du logement médian pour les ménages, rapporté à leurs revenus, se décompose en moins de 10% d’augmentation pour la construction et 500 % d’augmentation pour le foncier constructible (cf. tableau ci-dessous), ce qui prouve que ce dernier subit des contraintes bien plus fortes que la construction de logements en elle-même. Et des comparaisons internationales viennent compléter cette démonstration. Résoudre la pénurie de foncier constructible, c’est résoudre la plus grande partie des problèmes du logement en France, même si d’autres politiques méritent une révision.

Contribution du foncier et de la construction à la hausse des prix du logement sur la période 1996-2007

| Valeur 1996 | Valeur 2007 | écart | |

| Prix moyen des logements anciens en € courants | 77 131 | 192 842 | +150 % |

| Logement, indice des prix rapporté au revenu des ménages base 100 en 1996 | 100 | 183 | + 83 % |

| Valeur du terrain en % du patrimoine bâti | 15 % | 50 % | |

| Valeur du terrain bâti moyen en € courants | 11 569 | 96 421 | +733 % |

| Valeur du terrain dans l’indice/revenu des ménages | 15 (15 % de 100) | 91,5 (50 % de 183) | +510 % |

| Valeur de la construction-viabilisation dans l’indice/revenu des ménages | 85 (85 % de 100) | 91,5 (50% de 183) | + 7,6 % |

| Valeur totale des terrains bâtis en % du PIB | 40 % | 270 % | + 575% |

Sources : INSEE première n°1297, « Prix des logements anciens », 2010, https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281297- et Joseph Comby, « Le logement malade du foncier” » Fonciers en débat, 2015 https://fonciers-en-debat.com/le-logement-malade-du-foncier/

3. La politique de logement social subventionné est inopérante

L’État prétend compenser cette hausse des prix par l’obligation faite à toutes les agglomérations de multiplier la construction de logements sociaux. Cette politique est vouée à l’échec :

- La liste d’attente pour un logement social était de 1.3 M de ménages en 2005, 2.6 M aujourd’hui. Ce déficit est structurel : lorsque vous proposez une offre de logement en dessous du prix de marché, la demande est structurellement supérieure à l’offre, et le déséquilibre s’accroît au fur et à mesure que le prix de marché augmente du fait des limitations foncières qui lui sont infligées. De fait, on construit moins de 100 000 logements sociaux par an, le déficit d’offre n’est donc pas prêt de se résorber.

- Il n’y a pas de correspondance entre le niveau de revenus et l’occupation du parc social : environ un tiers des logements sociaux occupés par des ménages au-dessus du revenu médian, et un grand nombre de ménages sous le seuil de pauvreté ne peuvent y accéder.

- Obtenir un LS étant difficile, les ménages qui y parviennent s’y accrochent, même si leurs revenus augmentent… Ou même si l’emploi se fait rare dans l’aire géographique concernée. Le logement social est donc une affectation de ressources sous-optimale tant socialement qu’économiquement.

- La loi SRU oblige les promoteurs à vendre à perte 25% de leur production (minimum) à des organismes HLM, et plutôt 30 à 40 % dans des communes marquées à gauche du spectre politique. Aussi reportent-ils cette perte sur les logements privés neufs, qui paient donc un impôt « furtif » qui n’entre dans aucune statistique fiscale mais qui augmente le prix du logement et diminue la quantité totale produite.

4. Les niches fiscales à l’investissement locatif, un gaspillage d’argent public

Face à la baisse de l’investissement privé, notamment de la part des investisseurs institutionnels, l’État croit pouvoir relancer la construction de logements par des subventions. Là encore, ce choix est mal avisé :

- Entre effet d’aubaine et mal-investissement, les dispositifs d’abattement fiscal (Scellier, Borloo, Robien, et aujourd’hui Pinel) contribuent à accroître le patrimoine de ménages affluents, tout en favorisant des investissements de mauvaise qualité, des acheteurs étant aveuglés par la carotte fiscale. Impact limité: avant 2020, moins de 40 000 logements annuels étaient concernés.

- En contrepartie de ces aides, le logement subit 97 Mds € de prélèvements obligatoires, dont la TVA, mais aussi 60 Mds € de prélèvements spécifiques au logement: Taxe foncière, Droits de Mutation (DMTO), plus-values, etc.

- Le logement locatif subit aussi un encadrement législatif contraignant et instable: peu de lutte contre le vol de logement (squat) ou les mauvais locataires, encadrement renforcé des loyers, mise aux normes thermiques financièrement insoutenable, etc.

- Dans ces conditions, investir dans le logement locatif est devenu une gageure dont les investisseurs institutionnels se sont éloignés et dont les particuliers perdent le goût.

5. Une philosophie alternative : passer de l’interventionnisme à « laissez faire le marché »

La politique du logement en France, c’est : intervention de l’État a effet pervers a nouvelle intervention de l’État a nouveaux effets pervers a etc.

Comme l’a dit Jean-François Revel, « Le plus piquant est que l’État, quand il veut corriger ses erreurs économiques, les aggrave. Il peut se comparer à une ambulance qui, appelée sur les lieux d’un accident de la route, foncerait dans le tas et tuerait les derniers survivants ».

Nous proposons de casser ce cercle vicieux de l’intervention publique et de libérer le logement de l’État :

- Réforme libérale du code de l’urbanisme et du foncier constructible.

- Abolition de la loi SRU, abandon de la politique de logement social, laisser le marché construire les logements demandés par les ménages, et laisser le marché du logement d’occasion jouer le rôle de logement social.

- Fin de toutes les aides au logement (43 Mds €), en contrepartie d’une baisse de 43 Mds € sur la fiscalité du logement.

- Retour au droit de propriété, les droits du bailleur doivent être garantis contre les squatteurs ou les locataires mauvais payeurs.

6. Propositions concrètes

Réforme foncière

Il faut abandonner notre droit foncier restrictif (un terrain est par défaut interdit de quoi que ce soit et changer son statut nécessite un processus politique) et promulguer un droit foncier réactif (un terrain est par défaut libre d’affectation par son propriétaire, et ce sont les interdictions qui doivent faire l’objet d’un processus politique), tel qu’il existe notamment en Allemagne et dans 35 états américains et certaines provinces canadiennes.

Dans un tel droit, toute limitation du droit à construire d’un propriétaire pour quelque raison que ce soit (paysage, écologie) doit faire l’objet d’une compensation, pour la perte de jouissance de propriété. En outre, tout propriétaire s’estimant mal zoné peut, s’il a de bons arguments, contester son zonage devant l’autorité compétente sans attendre une décision politique de révision de PLU.

Dans un tel droit, on assure à la construction un excès naturel de ressource foncière constructible disponible et donc un coût du logement qui reste raisonnable même en période de boom économique.

Arrêter la politique de logement social

Une fois le foncier réformé, il faut construire de nouveaux logements, peu importe qu’ils soient privés et plutôt orientés vers des classes plus aisées. Les classes moyennes qui changent de logement, pour bénéficier de plus d’espace, ou plus de fonctionnalités modernes, libèrent des logements qui deviennent ainsi du logement social de fait.

Privatiser autant que possible le parc social existant. Une telle privatisation étant techniquement complexe, une comparaison entre les expériences étrangères, notamment des anciens pays de l’Est sera réalisée, et les plus réussies inspireront les modalités de la privatisation en France.

Laisser le soin à l’échelon politique local de définir la meilleure solution, de marché ou dirigée, pour gérer les situations d’urgence et le sans-abrisme accidentel.

Arrêter les niches fiscales et autres aides au logement, en contrepartie d’une baisse drastique des taxes sur le secteur

Aujourd’hui, l’État prélève 97 Mds € sur le logement et en rend 43 Mds € sous forme d’aides diverses. Nous proposons d’abaisser les prélèvements à seulement 54 Mds €, soit à peu près la somme de la TVA sur logement neuf et la rénovation, plus la taxe foncière (à réformer dans ses modalités, car les bases de calcul actuelles sont fantaisistes). Seraient donc supprimés, notamment: les DMTO, l’impôt sur les revenus locatifs, les plus-values de revente, les taxes spéciales sur certaines assurances ou charges.

Rétablir une relation saine entre locataire et bailleur

Expulsion d’un mauvais payeur garantie en moins de 3 mois sous peine de lourdes pénalités pour l’État, expulsion d’un squatteur garantie en moins de 3 jours sous mêmes conditions, poursuites criminelles systématiques contre les squatteurs, responsabilité civile illimitée du locataire (ou de son assurance) quant aux dégâts laissés à l’intérieur du logement. En contrepartie, aucune garantie exigible de l’aspirant locataire.

Le retour à une fiscalité raisonnable et à une relation bailleur-locataire respectueuse du droit de propriété permettrait un boom de l’investissement privé locatif, boom d’autant plus fort en cas de levée des contraintes foncières.

Supprimer les limitations du droit de propriété (location, revente) lié au DPE

Rappelons que l’alternative à un logement classé F ou G indisponible, ce sont des logements de fortune ou la rue, qui seraient classées entre H et Z si des lettres devaient leur être attribuées.

7. Arguments souvent opposés à cette libéralisation

Les arguments contre une telle libéralisation sont d’ordre économique, géographique, et environnemental. Dans son rapport précité « La lutte contre l’étalement urbain, une obsession politique irrationnelle », l’IREF démontre qu’ils sont pour la plupart exagérés, voire imaginaires.

Notamment :

- Les mesures satellitaires montrent que la France n’est pas menacée d’une artificialisation massive des sols, malgré le matraquage médiatique à ce sujet.

- Les villes qui privilégient l’expansion périphérique et l’habitat individuel ne coûtent pas plus cher à la collectivité que les villes densifiées au forceps.

- La forme urbaine n’est pas un déterminant du risque d’inondation.

- L’expansion pavillonnaire à la périphérie des grandes agglomérations est un bienfait pour la biodiversité.

- La forme urbaine n’est pas un déterminant des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, les politiques foncières malthusiennes, en rejetant nombre de ménages modestes loin des agglomérations pourvoyeuses d’emplois, tendent à augmenter les émissions domicile-travail, ce qui va à l’encontre des objectifs affichés par les tenants de la densification et de la lutte contre l’expansion urbaine.

8. Effets escomptables de ce changement de paradigme politique

- Un prix médian du logement 30 à 50 % moins élevé en France, et beaucoup moins volatile en fonction des taux d’intérêt, donc une charge beaucoup moins élevée sur le budget des ménages.

- Un retour des investisseurs individuels ou institutionnels vers la pierre locative, qui redeviendra un placement à rendement modéré mais stable et juridiquement sûr.

- Un gain de pouvoir d’achat de 15 à 25 % pour les ménages locataires ou en accession à la propriété.

- Plus de foncier disponible également pour l’activité économique.

- Un renouvellement du parc de logements plus facile, permettant d’éliminer progressivement du marché de nombreux logements insuffisamment performants (vétusté, énergie, équipements, etc.)

- Des ménages moins obligés de s’éloigner des métropoles pourvoyeuses d’emploi: moins d’énergie consommée dans les transports, moins de temps perdu.

- Pas de pénalité financière pour les ménages qui déménagent : meilleure capacité à se rapprocher des meilleurs emplois pour chaque ménage.

- Un pourcentage croissant de ménages heureux, car trouvant, de plus en plus jeunes, le logement correspondant à leur choix de vie. Le but de la politique n’est-il pas de favoriser la rencontre du bonheur par les citoyens ?

- Et peut-être même une hausse de la natalité, des études récentes semblant montrer que la capacité de s’assumer plus jeunes pour les ménages augmente les naissances.

- 43 Mds € de dépenses publiques et de prélèvements obligatoires en moins, des pans entiers de bureaucratie supprimés.

Redonnons aux Français le logement qu’ils méritent, osons une politique du logement libérale !

[1] IREF, Études et monographies, publié le 1er septembre 2021, consultable à https://rebrand.ly/6c5a4w2.