Une ville est un ordre spontané. Cependant dans certaines villes les caractéristiques d’un ordre spontané sont plus marquées. Fondamentalement, la raison de ces différences de spontanéité se trouve dans le compromis, spécifique à chaque ville, qui s’est opéré entre les éléments planifiés et les éléments non planifiés, c’est-à-dire, le compromis opéré entre la complexité conçue et la complexité spontanée. Une ville dans laquelle la complexité conçue à grande échelle est réduite à son minimum a tendance à être plus spontanée et à avoir le plus grand potentiel d’expérimentation et d’adaptation aux changements imprévus. Son développement peut paraître désordonné ; mais cela révèle un ordre urbain plus profond qui est essentiel à l’innovation et au développement économique.

Ce que j’appelle une « ville vivante » est une ville dans laquelle la complexité conçue complète, plutôt qu’elle ne remplace, la complexité spontanée. Une ville vivante est un ordre spontané par excellence.

Qu’est-ce qu’un ordre spontané ?

Pour les besoins de la présente étude, je suivrai F. A. Hayek et définirai un ordre social comme :

« un état de fait dans lequel une multiplicité d’éléments de diverses sortes sont liés les uns aux autres de telle façon que nous puissions apprendre, à partir de la seule connaissance d’une partie, spatiale ou temporelle, de ces éléments à former des anticipations correctes concernant les autres éléments, ou du moins des anticipations qui ont de bonnes chances de se révéler correctes[1]. »

Par exemple, dans le jeu d’échecs, une fois assimilées les significations de l’échiquier, des pièces et les règles de base du jeu, vous serez en mesure de former des anticipations raisonnables quant aux coups que pourrait jouer votre adversaire, quant à votre meilleure réponse à chacun de ses coups, quant à sa meilleure réponse à votre réponse à ses coups, etc. Dans un marché libre, en plus des règles du jeu, il vous faudra une connaissance raisonnable de vos goûts, de la technologie, des ressources disponibles, et de la valeur que celles-ci ont pour vous, et cette connaissance vous permettra de planifier de manière satisfaisante un repas ou des vacances, de vous rendre à l’école ou au travail, ou encore d’acheter et de vendre des biens et des services.

Un ordre spontané est donc un ordre social qui émerge au fil du temps sans avoir été consciemment planifié. On l’a décrit comme un ordre qui résulte de l’action humaine, mais non d’un dessein humain. En d’autres termes, même s’il peut émerger de nos choix délibérés, son ordre général n’est pas conçu par qui que ce soit.

Par exemple, il y a eu d’innombrables parties d’échecs jouées selon les règles actuelles établies il y a plus de 100 ans. À quelques rares exceptions près (par exemple, le « mat du lion »), aucune de ces parties n’est exactement la même, avec les mêmes coups dans la même séquence, et aucune n’était entièrement prévisible par les joueurs ou les spectateurs. Pourtant, chaque partie jouée conformément aux règles est reconnaissable comme une partie d’échecs. Chacune d’entre elles est le résultat de deux esprits en compétition, indépendants mais coopératifs, dans le cadre de ces règles sans qu’aucun d’eux ou aucun étranger ne dirige le schéma ou le résultat global de la partie. En fait, les règles, les stratégies et les styles de jeu des échecs d’aujourd’hui sont eux-mêmes le résultat d’un processus d’ordre spontané qui s’est déroulé sur plusieurs siècles au cours desquels d’innombrables joueurs ont involontairement influencé le jeu.

Un marché est également un ordre spontané dont le degré de complexité est toutefois plus élevé que celui d’une partie d’échecs. (J’expliquerai plus tard ce que j’entends par « complexité ».) Comme Leonard Read l’a élégamment décrit dans son essai « I, Pencil »[2], toute activité de marché, aussi petite soit-elle, dépend des actions d’innombrables personnes dans des lieux éloignés, qui possèdent chacune une connaissance unique et tacite, coordonnée par les règles du jeu du marché. Et, comme les échecs, le marché – fondé sur les règles formelles et informelles qui, de l’avis de la plupart des gens, définissent les droits de propriété réels, un accord volontaire et un échange équitable – est lui-même un ordre spontané qui a évolué et évolue constamment au fil du temps.

Un marché en tant qu’ordre spontané est également autorégulateur et auto-entretenu. Dans un marché libre, le gros de la régulation se fait par le biais de la concurrence – entre acheteurs et entre vendeurs – et par la sanction des profits ou des pertes plutôt que par le biais d’institutions et d’organisations gouvernementales formelles. De plus, pour se maintenir et se régénérer, un marché libre n’a pas besoin d’injections délibérées de ressources extérieures. Autrement dit, un marché libre génère de manière endogène la valeur et la richesse nécessaires à son maintien au fil du temps. De plus, le dynamisme des marchés ne tend pas seulement à produire toujours plus de la même chose à moindre coût, il permet surtout aux gens d’expérimenter et d’innover au fil du temps.

Une ville vivante est un ordre spontané par excellence parce qu’elle est essentiellement un marché – c’est-à-dire un marché foncier pour les acheteurs et les vendeurs de biens immobiliers ainsi qu’un marché du travail pour les employeurs et les employés[3]. Elle est aussi le principal lieu où la plupart des autres marchés et de l’innovation prennent forme. La façon dont une ville vivante attire des étrangers aux connaissances, aux compétences et aux goûts très divers et leur permet de vivre ensemble pacifiquement et de manière productive est vraiment étonnante. Les villes de ce type sont soit nées principalement comme des lieux de commerce, soit ont fini par être dominées par le commerce et l’innovation ; car rien mieux que le commerce n’est à même de rassembler et de tenir ensemble des étrangers, avec un minimum de conflits. Un grand nombre de personnes fort diverses qui coopèrent dans un environnement de marché concurrentiel est un terreau fertile pour la nouveauté et la créativité. Au fil du temps, ces lieux voient leur population et leur richesse s’accroître, et deviennent les principaux berceaux de la science, de la technologie, de la culture, voire même d’un gouvernement.

Complexité : conception et spontanéité

Comme je l’ai suggéré plus tôt, la complexité a quelque chose à voir avec la spontanéité, mais il est certainement possible de concevoir consciemment, de manière non spontanée, certains objets et processus. Il en va ainsi de l’essai que j’écris en ce moment qui est le produit d’une délibération consciente, chaque mot étant choisi avec soin, chaque phrase rédigée avec une intention et les paragraphes étant organisés à dessein. De même, les documents juridiques peuvent être rédigés avec précision par une seule personne ou un groupe d’individus. Et une rue de ville est le produit de plans soigneusement pensés et d’une exécution habile. De fait, des urbanistes ambitieux, hier comme aujourd’hui, ont envisagé de construire d’étonnantes « villes du futur ». Chacune de ces réalisations – un essai, un document, une rue, une ville – sont des conceptions avec des degrés de complexité plus ou moins élevé.

Mais si cet essai est le produit intentionnel de mon esprit, la littérature sur l’urbanisme, dont il fait partie, ne l’est pas. Si un document juridique est également le résultat d’une préparation méticuleuse, l’ensemble du corpus juridique dont il fait partie ne l’est pas. Si une rue urbaine est probablement le fruit du travail d’un dessinateur, la matrice des rues dont elle fait partie et les différents types de trafic qui l’empruntent quotidiennement ne sont pas issus de ce travail. L’une est une complexité conçue, l’autre une complexité spontanée. Et remarquez que si un objet entièrement conçu, tel qu’une intersection de rues dans une ville, est composé de certains éléments qui en font une intersection, le schéma de circulation qui la traverse à tout moment ou au fil du temps comporte de très nombreux autres éléments qui en font ce qu’il est. Le degré de complexité est alors le nombre minimum d’éléments qu’un phénomène doit posséder pour être reconnaissable comme tel. Les échecs sont bien plus complexes que le jeu de morpion, car les échecs tels que nous les connaissons ont des règles plus nombreuses que celles du jeu d’enfant. Et l’ordre social qui est une « bousculade » de piétons à une intersection majeure du quartier bondé de Shibuya à Tokyo est pour la même raison bien plus complexe que l’esprit humain des personnes, chacune avec ses propres objectifs, qui traversent cette intersection, aussi complexe que puisse être cet esprit. Chaque esprit ne constitue qu’une petite partie de l’ordre plus vaste qui émerge de manière non planifiée à cette intersection, et aucun modèle de croisement n’est identique.

Il existe donc une complexité désirée, conçue par le planificateur, différente de la complexité spontanée de l’ordre qui émerge de cette complexité planifiée et qui existe en quelque sorte « au-dessus » ou « au-delà » d’elle, comme dans un jeu d’échecs spécifique ou un croisement d’intersection.

Comme le suggère l’exemple de l’intersection urbaine, un ordre social devient plus spontané à mesure qu’il est moins consciemment dirigé et qu’il comporte moins d’éléments planifiés, puisque chaque individu dispose dès lors d’une plus grande marge de manœuvre pour dresser ses propres plans. Cela permet à son tour l’émergence d’interactions non planifiées et d’une myriade de schémas d’interactions non intentionnels. Pour être membre d’une fanfare lors d’un défilé, par exemple, vous devez faire exactement ce que le chef d’orchestre vous dit de faire ; dans ce contexte, ce qui n’est pas obligatoire est interdit, car permettre l’individualité porterait atteinte à l’œuvre telle qu’elle a été conçue. Mais être membre d’un ensemble de jazz signifie qu’à certains moments d’une prestation, dans les limites de la partition musicale, on vous encourage, voire vous oblige, à exprimer votre individualité, sinon ce n’est pas vraiment du jazz. Être membre d’un orchestre de chambre se situe quelque part entre une fanfare et un ensemble de jazz. En ce sens, une prestation de jazz est généralement plus spontanément complexe qu’une pièce d’orchestre de chambre, qui est généralement plus spontanément complexe qu’une routine de fanfare.

Le compromis

Ces exemples montrent que dans tout ordre social, il existe à la fois des éléments planifiés et des éléments non planifiés. Aucun ordre social n’est totalement non conçu ou totalement planifié.

Un ordre social spontané émerge à partir de quelque chose qui est conçu. L’entremêlement complexe des piétons à une intersection du district de Shibuya émerge à la fois de la disposition de cette intersection et des règles qui régissent la bousculade, les deux ayant probablement été planifiées par quelqu’un. La formation de jazz a toujours besoin d’une partition, écrite ou non. Et à mesure que la complexité est intégrée à la partition musicale, à mesure que l’esprit et l’imagination du compositeur se substituent aux interactions complexes des nombreux esprits de la formation de jazz, la performance perd de son côté jazzy.

De même, lorsqu’il s’agit d’une ville entière, un certain degré de complexité planifiée est indispensable, comme à une intersection, afin qu’une circulation complexe des piétons et des véhicules puisse se mettre en place de manière sûre et efficace. Au-delà d’un certain point, cependant, plus les utilisations de l’espace d’une ville sont le résultat planifié d’un seul esprit ou d’un petit groupe d’esprits, moins la ville sera spontanément complexe. D’un côté, la ville de New York est la conséquence largement involontaire de siècles d’évolution par essais et erreurs (malgré certains aspects qui ont été délibérément planifiés à un moment donné). De l’autre, la « ville radieuse » de Le Corbusier est définie avec précision par le concepteur, sans se soucier des changements imprévus. De telles conceptions peuvent paraître belles, mais l’adaptation aux changements inattendus qui s’y produit est rarement réjouissante ; généralement c’est tout le contraire qu’on observe. Comme le jazz, au-delà d’un certain niveau de complexité de conception, une ville perdra son caractère de ville. Cela implique que, même si un certain degré de complexité est nécessaire pour une ville, à un moment donné la complexité conçue s’oppose à la complexité spontanée. Pour qu’un ordre social atteigne un niveau élevé de complexité globale, la complexité conçue doit compléter et non remplacer la complexité spontanée.

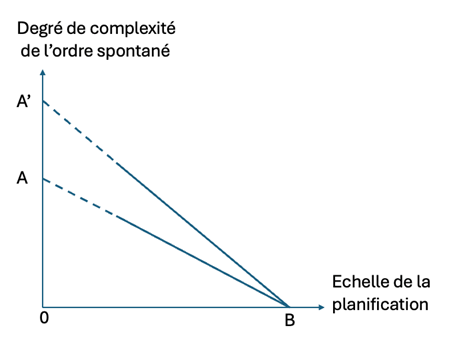

Quelques diagrammes simples peuvent aider à clarifier ces relations[4].

Tout d’abord, il existe un compromis direct entre l’échelle d’une conception physique donnée et la complexité spontanée. Un « parc de poche » avec pelouse et arbres qui occupe un pâté de maisons exclut certains autres usages de cet espace, comme des maisons ou un immeuble de bureaux, à un moment donné. Mais un immense parc urbain comme Central Park à New York exclut une bien plus grande variété d’usages du sol qu’un petit parc. À mesure que l’échelle d’un plan avec un certain nombre d’éléments différents augmente, la possibilité d’une complexité spontanée diminue, comme le montre le diagramme suivant :

Passer du point A au point B revient à restreindre l’utilisation du sol pour ceux qui auraient pu trouver des utilisations plus « granulaires » de l’espace urbain que l’urbaniste. La partie en pointillés de la ligne AB indique le caractère évolutif et imprévisible de la complexité spontanée à des échelles plus petites. La ligne A’B qui se trouve partout au-dessus de la ligne AB illustre comment le temps peut redonner une certaine flexibilité aux urbanistes pour s’adapter au changement, permettant une plus grande complexité spontanée, de sorte qu’il devient possible, grâce à un coût moindre et à une plus grande imagination, d’utiliser, par exemple, des espaces verts pour y construire des bâtiments résidentiels ou pour d’autres utilisations. Et cela peut également fonctionner dans l’autre sens : avec le temps la conversion d’un immeuble de bureaux en parc ou en espace résidentiel peut devenir envisageable.

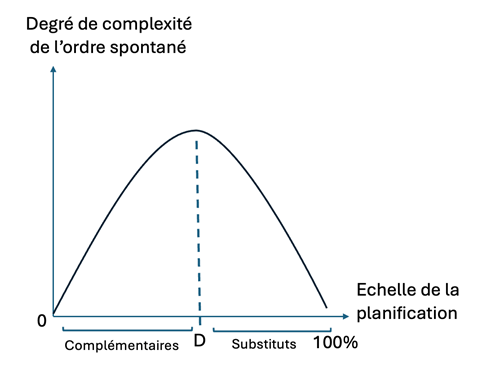

Deuxièmement, concevoir un unique bâtiment est une tout autre affaire que d’essayer de construire une ville entière. Un architecte peut planifier méticuleusement l’utilisation de chaque mètre cube d’une résidence sans trop compromettre les aménagements spontanés ; en fait, si l’espace d’une maison n’est pas soigneusement conçu, y vivre décemment peut devenir chose impossible. Mais si un architecte ou un urbaniste tente d’élargir non seulement l’étendue mais aussi la destination d’un espace, spécifiant toujours plus l’utilisation qui doit être faite de cet espace, alors son esprit planificateur commence à se substituer aux utilisateurs potentiels de cet espace. Pensez encore à Le Corbusier qui a élargi ses ambitions en passant de la création d’une simple « tour dans un parc » – dans laquelle son design laissait la porte ouverte à la spontanéité – à son projet pour une « ville entière pour trois millions », dans laquelle son imagination se substitue presque entièrement à la complexité spontanée qui pourrait provenir des nombreux citadins. Le diagramme suivant illustre cette relation :

Ici, jusqu’à un certain point, disons le point D, l’augmentation du degré de complexité planifiée complète les plans des individus de telle sorte que la complexité spontanée ou non planifiée augmente. Nous avons besoin d’une certaine quantité d’« espace positif » pour vivre, etc., et d’un ensemble de règles pour vivre ensemble en paix. Mais au-delà du point D, l’esprit ambitieux du planificateur se substitue à la complexité bien plus grande permise par des interactions plus dynamiques et spontanées, jusqu’à ce qu’à la limite, la conception du planificateur évince complètement les plans des personnes pour lesquelles il conçoit.

Complexité et développement économique

Il est communément admis que les villes sont les principaux moteurs du développement économique[5]. Ce n’est pas un hasard si, historiquement, à presque tous les égards, les villes sont responsables de presque toutes les grandes réalisations du commerce et de la culture, de la bourse à l’opéra en passant par le téléphone portable. Lorsque le degré de complexité planifiée est maintenu à un niveau bas, les gens sont relativement libres de s’engager (ou non) comme ils le souhaitent dans la vie sociale. Cela signifie que les expériences tendent à être beaucoup plus nombreuses, car le coût des essais et erreurs est relativement faible et la tolérance à leur égard est relativement élevée, et il existe un minimum de règles strictes (des produits de la complexité planifiée), dont la mise en œuvre est contrôlée à la fois formellement par le gouvernement et de manière informelle par la pression sociale. Par ailleurs dans les villes la concurrence y est beaucoup plus intense, toutes choses égales par ailleurs, dans la mesure où les gens peuvent y entrer, se déplacer librement et vivre à proximité les uns des autres.

In fine, le niveau de dynamisme dépendra, nous l’avons vu, du niveau de conception délibérée, en particulier de la part du gouvernement, c’est-à-dire, de la distance par rapport au point D qui résultera de toutes les politiques publiques mises en œuvre. Les villes vivantes, tout comme les marchés, sont robustes car elles peuvent s’adapter à des niveaux assez importants d’intervention gouvernementale et continuer à fonctionner raisonnablement bien[6]. Pourtant, il y a toujours un compromis à faire. Au-delà d’un certain point, des interventions qui semblent raisonnables et nécessaires – tel le zonage pour éloigner les nuisances des habitations – peuvent facilement devenir, et sont devenues, onéreuses[7]. C’est particulièrement le cas en ce qui concerne le logement à des tarifs abordables. Ainsi aux États-Unis, presque toutes les grandes villes excluent aujourd’hui les bâtiments multi-familles (par exemple les copropriétés et les immeubles d’appartements) d’environ 70 % de leurs quartiers résidentiels[8]. La limitation du nombre de logements, toutes choses égales par ailleurs, réduit l’offre de logements par rapport à la demande, ce qui fait grimper les prix et rend le logement moins abordable pour tous.

Mais l’impact d’un zonage excessivement restrictives va au-delà de l’accessibilité au logement. Rendre les logements plus coûteux à construire et à acheter décourage les personnes ayant des connaissances, des compétences et des goûts complémentaires de s’installer dans ces endroits où ils seraient les plus productifs. Les conséquences de cette situation sont importantes, pouvant conduire, selon certaines estimations, à une perte allant de 0,7 à 9 % du produit intérieur brut d’une ville[9].

Conclusion

Cela ouvre un vaste champ de discussion politique, notamment sur le rôle et les limites de l’urbanisme dans la promotion de l’ordre spontané. Bien que je connaisse quelque peu ce domaine, une grande partie de ce que j’ai appris sur l’urbanisme vient de l’étude des travaux de l’éminent expert en urbanisme Alain Bertaud, mon collègue et ami proche. Je vais maintenant lui céder la parole pour qu’il puisse partager la sagesse qu’il a acquise au cours de sa vaste expérience de plusieurs décennies de consultations auprès d’urbanistes dans des dizaines de villes du monde entier.

[1] Hayek, F.A. (1973) Rules and Order, Volume 1 of Law, Legislation and Liberty, Univ. of Chicago Press, p.36.

[2] Voir : https://www.contrepoints.org/2011/01/22/11802-moi-le-crayon-2

[3] Bertaud, Alain (2018). Order without Design: How Markets Shape Cities. MIT Press.

[4] Ceux-ci sont tirés de Ikeda, S. (2024) A City Cannot Be a Work of Art: Learning Economics and Social Theory from Jane Jacobs, Palgrave Macmillan.

[5] Voir par exemple Glaeser, E. L. (2011) Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier, Penguin Press; Bettencourt, L. M. A., & West, G. B. (2010) “A unified theory of urban living,” Nature, 467(7318), 912-913; et Jacobs, J. (1961) The Death and Life of Great American Cities, Random House; Ikeda, S. (2024) A City Cannot Be a Work of Art: Learning Economics and Social Theory from Jane Jacobs, Palgrave Macmillan.

[6] Ikeda, Sanford (1997) Dynamics of the Mixed Economy: Toward a Theory of Interventionism, Routledge.

[7] Jacobs, J. (1961) The Death and Life of Great American Cities, Random House; Ikeda, S. and Hamilton, E. (2015) “How land-use regulation undermines affordable housing” Mercatus Research Paper. https://bit.ly/3WtseGm

[8] Gray, M. N. (2022) Arbitrary Lines: How Zoning Broke the American City and to Fix It, Island Press.

[9] Glaeser, E. and Gyourko, J. (2018) “The economic implications of housing supply,” Journal of Economic Perspectives vol. 32, no. 1, Winter 2018, pp. 3–30.