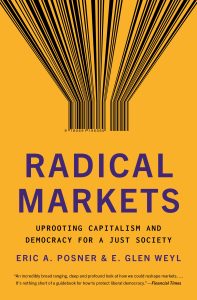

A propos de l’ouvrage de Eric A. Posner et E. Glen Weyl

Les libéraux américains ne cessent pas de nous étonner à la fois par la richesse de leurs débats et par la nature parfois révolutionnaire de leurs propositions. Le livre d’Eric A. Posner et Glen Weyl, Radical Markets : Déraciner le capitalisme et la démocratie pour une société juste en est un bon exemple[1].

Les deux auteurs se placent dans une tradition anticapitaliste mais libre échangiste. Éric Posner est le fils du célèbre économiste, Richard Posner, l’un des fondateurs de l’économie du droit. Il est Professeur à la Chicago Law School et a prolongé les travaux de son père. Glen Weyl est docteur en sciences économiques et économiste chez Microsoft. Il est présenté dans une interview au journal Le Point comme le héraut du libéralisme sans individualisme[2] et comme l’héritier de Mises et Hayek dans le magazine Pour l’Eco[3]. Leur livre, écrit à la mémoire de l’économiste prix Nobel et spécialiste des enchères, William S. Vickrey, débute par une introduction consacrée à la crise de l’ordre libéral la suite étant organisée autour de cinq chapitres : propriété et monopole (Chapitre 1, pp. 30-79), démocratie radicale (Chapitre 2 pp. 80-126), unir les travailleurs du monde entier (Chapitre 3 pp. 127-167), démembrer la pieuvre (Chapitre 4 pp.168-204), et penser les données comme du travail (Chapitre 5, pp.205-249, Data as labor).

L’originalité de ce livre est de diagnostiquer à chaque chapitre l’un des maux contemporains et de proposer une solution. Ils débutent avec les maux sociaux et économiques (Chapitre 1), puis les maux de la démocratie (Chapitre 2), les maux des sociétés qui se ferment sur leurs frontières (Chapitre 3), les maux de la concentration financière (Chapitre 4) et les maux inhérents à la gratuité des données sur le web (Chapitre 5). Si donc clairement les pays occidentaux sont en crise (stagnation et croissance des inégalités, ou encore stagnequality), pour en sortir il faut renforcer la concurrence à tous les niveaux. Les maux économiques, l’inefficience, seraient la conséquence du monopole que garantit la propriété privée : la solution est un impôt sur la propriété commune autoévaluée (COST) (Chapitre 1). Le principal mal de la démocratie est le bulletin unique qui empêche d’exprimer l’intensité de ses préférences : la solution est la distribution à chacun de crédits de vote (quadratic voting). L’immigration a un bénéfice social qui est sous-exploitée par les pays riches à cause de l’hostilité des bas revenus : la solution est le “Visas between individuals program.” Les maux du capitalisme sont la concentration du capital et de l’actionnariat : la solution est d’interdire aux investisseurs institutionnels d’acheter des entreprises du même secteur. La gratuité des données sur le web est source d’injustice et d’efficience : la solution consiste à rendre les usagers du web propriétaires des données qu’ils livrent sur la toile.

De toutes ces propositions, celle qui consiste à voir la propriété comme un monopole qu’il faudrait abroger pour étendre le marché est probablement la plus originale. C’est aussi la proposition qui a été la plus débattue [4]. On peut alors présenter succinctement les quatre autres propositions et revenir à la fin plus longuement sur les arguments avancés par les deux auteurs dans leur chapitre 1.

Quadratic voting (Chapitre 2)

Posner et Weyl soutiennent que la crise de la démocratie trouve ses origines dans l’existence de choix binaires du type « je vote pour A et non pour B ». La solution est de se rapprocher de l’économie de marché et de la manière dont les prix informent sur la disposition que chacun est prêt à payer. Ils proposent un nouveau mode de scrutin : le quadratic voting. Les électeurs sont dotés du même nombre de crédits de vote. Ils peuvent ensuite répartir ces crédits sur chaque vote comme ils le souhaitent. Ils peuvent, si telle est leur volonté, mettre tout leur crédit sur une seule votation. Ils révèlent ainsi la valeur qu’il lui accorde. L’intérêt d’un tel système est de donner un pouvoir de véto à des minorités bien organisées qui pourraient bloquer des réformes pourtant voulues par des majorités moins mobilisées. Un tel système ne fait que mimer le marché, mais n’est pas un marché. Comme tout le monde a le même nombre de crédit, le paradoxe du vote reste prégnant. Le nombre des crédits de chacun ne permet pas de se rapprocher d’une situation où l’électeur est quasi certain de pouvoir obtenir ce qu’il veut.

“Visas between individuals program” (Chapitre 3)

Le Chapitre 3 porte en fait sur la question de l’immigration. Les deux auteurs s’accordent avec Somin (2020)[5] sur les bénéfices d’un monde ouvert, sans frontière. Comment dès lors donner la possibilité aux citoyens des pays pauvres de bénéficier de la mobilité ? En levant la principale barrière à une société sans frontière : les coûts que doit supporter l’immigré à faible revenu. Ils proposent donc un « Visas Between Individuals Program ». Ce visa permet à chacun de sponsoriser un migrant. L’immigré est alors accueilli par une famille qui en tire un bénéfice car le visa prévoit que l’immigré verse une partie de son revenu à son « sponsor ».

Interdire aux investisseurs institutionnels d’investir dans plusieurs entreprises du même secteur (Chapitre 4)

Les investisseurs institutionnels comme State Street ou BlackRock rachèteraient une part de plus en plus importante des actions disponibles sur les marchés ce qui conduirait à une très forte concentration qui nuirait à la concurrence et à l’efficience. Pour éviter ce rachat, Posner et Weyl proposent d’interdire aux investisseurs institutionnels de racheter des sociétés travaillant dans le même secteur.

Garantir les droits de propriété des Data laborers (Chapitre 5)

Selon nos auteurs, la gratuité des données que livrent les utilisateurs du web pour obtenir des services gratuits est un problème, car elle asservit les usagers du web vis-à-vis des seigneurs du web que seraient les plateformes. Ces dernières accaparent toute la plus-value du travail des usagers du web. Les usagers travaillent pour rien. Il en résulte une injustice et une détérioration de la qualité des données. La solution ici est de garantir aux usagers – les « travailleurs de la donnée » (data laborers) – la propriété des informations qu’ils déposent par leurs clics.

Abolir le monopole de la propriété privée (Chapitre 1)

Posner et Weyl défendent la propriété privée sur les données des usages de la toile, mais souhaitent plus généralement l’abolir, en particulier lorsqu’il s’agit de la propriété de son logement, d’une parcelle de terre ou tout simplement d’un objet quelconque.

L’argument de Posner et Weyl repose sur les résultats du célèbre article de Calabresi & Melamed (1972[6]), tout en s’inspirant de la position anticapitaliste et libre échangiste d’une figure connue du libertarianisme de gauche, Henri George. Le principal combat mené par Henri George visait à abolir la propriété foncière par l’impôt unique. Nos auteurs complètent ce mécanisme fiscal en empruntant aux travaux contemporains sur les mécanismes d’enchères de William Vickrey dont le nom est placé à la première page du livre.

Leur idée consiste à exproprier les propriétaires paresseux ou incapables d’affecter leur propriété au meilleur usage par la mise en place du COST (Common Ownership Self-Assessed Tax, impôt autoévalué sur la propriété commune). La COST repose sur trois mécanismes : i) une auto-évaluation par le propriétaire de la valeur de son bien, ii) l’impossibilité de refuser de vendre à un acheteur qui propose ce prix et iii) un impôt moyen calculé sur la base de ce prix. L’État prélèverait une taxe en moyenne de 7% du prix que le propriétaire a lui-même estimé. Tout tiers prêt à payer la valeur déclarée par le propriétaire serait en droit d’en acquérir le bien, sans aucun droit d’opposition de la part du propriétaire. La propriété est abolie. L’ « occupant » d’une maison devient ainsi le locataire de la société.

Un tel principe aurait pour Posner et Weyl plusieurs vertus. La première serait de limiter le pouvoir de monopole du propriétaire. Dans un régime de propriété privée, tout propriétaire peut refuser de vendre, même si l’acheteur potentiel utiliserait beaucoup mieux son bien que le propriétaire légitime. La propriété agit ainsi comme un monopole [7]. Elle donne un droit exclusif aux propriétaires, c’est-à-dire, le pouvoir de dire non, de refuser de vendre. La seconde vertu d’un tel système d’enchère serait de réduire les coûts de l’échange. Si la propriété est un monopole, elle augmente les coûts de l’échange, en particulier si le propriétaire refuse de vendre uniquement pour faire monter les enchères et profiter de sa situation. Il refuse de vendre à un promoteur qui a besoin de son terrain et bloque ainsi une opération qui produirait de la valeur uniquement parce qu’il se comporte de manière opportuniste. L’obligation de vendre au prix estimé par le propriétaire limiterait ses comportements opportunistes. La troisième vertu serait de ne pas abolir totalement la propriété, mais de limiter le droit d’exclusion qui lui est associé ; le pouvoir de monopole. Le droit d’exclure du propriétaire existe toujours mais uniquement pour les propriétaires qui sont disposés à payer le prix qu’ils ont eux-mêmes fixé pour leurs biens et qui ont les moyens de payer l’impôt de 7% qu’a institué l’État. Impôt qui sera utilisé pour financer les biens collectifs et verser un dividende social à l’ensemble des citoyens, une sorte de revenu d’existence.

Critiques

Ces propositions ne manquent pas d’originalité et d’innovations, mais sont-elles en mesure d’apporter les effets escomptés en termes d’efficience et surtout sont-elles en mesure de protéger la liberté de chacun. La réponse est non, car protéger la propriété par la réduction du droit d’exclusion au nom de l’efficience – si tant est qu’elle soit au rendez-vous – c’est tout simplement placer l’efficience au-dessus de la liberté. La souveraineté du propriétaire est sacrifiée au nom de l’efficience.

Si l’on examine à présent plus attentivement l’impôt sur la propriété commune autoévaluée (COST), celui-ci apparaît mal fondé et entaché de nombreux effets pervers.

Examinons tout d’abord ses fondements. Un premier débat porte sur le diagnostic qui conduit à remettre en cause la propriété classique, et un second sur les arguments qui soutiennent le COST. Le diagnostic focalise l’attention sur la stagnequality. Posner et Weyl (2019, p. 79) estime que la réduction des inégalités et la prospérité économique augmentent le bien-être social. Levine (2020, p.471) a quelque peu tourner en dérision ce diagnostic en rappelant que jamais dans l’histoire de l’humanité la prospérité n’a été si grande. Pourquoi proposer une réforme radicale pour traiter de problèmes inexistants ? Abidi et al. (2021, p.66) de leur côté estime que le stagnequality n’est pas la cause de la crise des pays développés. Pour eux la cause est identitaire. Elle a une dimension fondamentalement culturelle. En fait on peut dire que la crise du modèle occidental est d’avoir renier ses fondements, d’avoir cru dans l’idéal égalitaire et dans toutes les critiques adressées à la propriété privée. Posner et Weyl participent en ce sens à cette crise en proposant d’abolir la propriété. Ils nient, de plus, les résultats de cette très large littérature empirique qui montre que les pays qui protègent la propriété privée (exclusive et transférable) sont plus riches que les autres et ont de plus forts taux de croissance. Ainsi, l’un des points faibles de l’analyse de Posner et Weyl est d’expliquer la stagnation des pays développés par l’inefficience de la propriété privée en omettant les effets négatifs des atteintes à la propriété : le protectionnisme, l’impôt et la réglementation.

Le second débat porte sur les arguments avancés pour soutenir l’idée que la propriété est source d’inefficience. Cette proposition est mal fondée pour plusieurs raisons.

i) Elle est mal fondée parce que reposant sur une approche « Nirvana ». Le monde parfait est un monde sans coût de transaction et le COST doit permettre l’avènement de ce monde. La théorie de l’efficience dynamique rappelle pourtant qu’il existe des situations d’inefficience, mais qu’elles sont généralement temporaires et corrigées par les mécanismes de sanctions et de récompenses à l’œuvre sur le marché. Il est noté en particulier que des monopoles existent sur les libres marchés, mais qu’ils sont temporaires. Alors que les monopoles légaux sont des situations pérennes, inefficientes d’un point de vue dynamique.

ii) Elle est mal fondée parce qu’elle sous-estime l’efficience du droit de ne pas vendre, d’attendre. L’hypothèse faite par Posner et Weyl est que refuser d’échanger est nécessairement inefficient. Seul le droit d’échanger serait efficient. Un tel argument ne paraît pas correct si on garde à l’esprit l’importance des anticipations et de l’attente sur les marchés. L’individu peut refuser de vendre pour de bonnes raisons. Non pas parce qu’il est paresseux mais parce qu’il estime qu’en l’état actuel du marché son bien est sous-évalué. Lorsqu’il l’autoévalue au prix actuel il vaut 100, mais il estime que demain il vaudra 200. Il n’a pas de raisons de l’autoévaluer au prix de 200, car ce n’est qu’un potentiel, une anticipation. Il peut se tromper.

iii) Elle est mal fondée parce qu’elle néglige une vertu importante de l’exclusivité de la propriété. L’exclusivité du droit de propriété n’est pas seulement un moyen pour le propriétaire de faire monter les enchères. C’est aussi le moyen de protéger un bien qui n’a pas seulement une valeur marchande mais sentimentale, c’est la maison de ses parents, c’est le terrain où il a vu grandir sa famille. Le mécanisme de Posner et Weyl est en ce sens antifamiliale, anti-transmission, car il augmente les coûts de l’attachement, des sentiments, le propriétaire qui voudrait protéger coûte que coûte sa propriété serait obligé de surévaluer son bien et de payer une taxe plus importante. Ce qui n’est ni efficient ni juste. Il y a un attachement au bien que le mécanisme des enchères ne permet pas de prendre en compte. Posner et Weyl ont conscience de cette dimension du COST, mais l’assument. Ils parlent même d’un attachement excessif aux biens (Posner et al. 2019, p.77).

iv) La dernière critique qu’inspire l’argument des deux auteurs porte sur la nature du monopole du propriétaire dans un ordre décentralisé. Les biens des propriétaires sont rarement uniques aux yeux d’un acheteur potentiel. Si le propriétaire refuse de vendre, s’il refuse une opportunité de gain, l’acheteur ira prospecter ailleurs et le propriétaire aura tout simplement perdu une opportunité de s’enrichir.

A ces critiques sur les fondements du COST s’ajoute des critiques sur sa mise en œuvre. Comme tous les mécanismes d’ingénierie institutionnelle, les propositions de Posner et Weyl ont de nombreux effets pervers.

i) Le premier est de placer l’ordre social sur une pente glissante. Pourquoi s’en tenir à une société de locataire des biens matériels et pourquoi ne pas étendre le COST au capital humain ? Les deux auteurs l’évoquent dans la conclusion de leur ouvrage. Un individu n’aurait alors plus le droit de refuser un travail mieux payé que le prix qu’il a estimé être son prix de réserve. Les individus fixeraient leur salaire pour une heure de travail et un type de service et il ne pourrait refuser de travailler à ce prix. Retirer à l’individu le droit de ne pas travailler pour quelqu’un rapproche de l’esclavagisme.

ii) La fixation de l’impôt par autocotisation aura aussi pour conséquence d’inciter les propriétaires à sous évaluer leurs biens, pour éviter l’impôt. Cela les explose à être rachetés s’ils ne disposent pas de revenus suffisants pour acheter leurs biens. Est-ce qu’il ne peut pas racheter son bien parce qu’il est paresseux ou inefficient ou est-ce qu’il est dans l’impossibilité de le racheter parce qu’il est dans un secteur d’activité ou dans une ville en crise ? On comprend par cette question que la proposition de Posner et Weyl nie le rôle de précaution de la propriété. La propriété ne protège plus contre les aléas de la vie. Le droit de ne pas vendre empêche les autres de profiter de mon malheur, d’une situation de chômage induite par une perte d’emploi provoquée par la faillite de l’entreprise qui m’embauchait. Elle me laisse mon toit que j’ai payé lorsque mes revenus étaient plus élevés.

iii) La manière dont le propriétaire déclare ses biens peut aussi être un sujet d’inquiétude, car si un propriétaire fractionne sa fortune et déclare séparément ses biens, il augmente ses risques d’être exproprié, car la valeur de chaque bien pris isolément est plus faible que la valeur de tous ses biens pris ensemble. Les hauts patrimoines sont protégés par ce mécanisme d’enchère, car s’ils auto-déclarent la totalité de leurs biens, très peu de fortunes pourront venir leur contester l’exclusivité de leur propriété.

Que dire, enfin, des autres propositions du livre ? Combattre la gratuité des données sur la toile par le retour de la propriété apparaît contradictoire avec le chapitre 1 qui combat l’exclusivité de la propriété et défend une sorte de propriété commune. Demander au migrant de verser une partie de leur revenu au « sponsor » qui les accueille n’est pas inenvisageable d’un point de vue contractuel. Ce qui pose problème c’est que ce contrat soit imposé à tous les migrants. Dans le détail on voit mal aussi comment répartir les visas. Quel est le niveau de revenu minimal qu’il faut avoir pour pouvoir accueillir un migrant et capter ainsi une rente, une part des fruits de son activité ?

On comprend que les propositions de ce livre aient provoqué de nombreuses discussions, mais, en revanche, on a du mal à comprendre que l’on puisse voir dans cet essai un renouvellement des débats à l’intérieur du libéralisme. Le libéralisme est pluriel, certes, mais a priori rien ne permet de croire que limiter l’exclusion des droits individuels au nom d’une prétendue inefficience du système actuel – qui n’est lui-même pas un ordre libéral – est un moyen de renforcer la liberté de chacun. Vouloir défendre l’individualisme en critiquant l’exclusivité des droits est contradictoire, car c’est par la propriété que l’on défend l’individu, son droit à devenir soi-même.

Il y a donc de l’audace dans ce livre, mais l’audace ne dit ni le vrai ni le bien. Elle ne fait parfois qu’exprimer la confiance de l’audacieux en lui-même. Il y a parfois plus de panache à intérioriser et à transmettre une vérité déjà découverte qu’à vouloir encore et toujours ajouter au corpus des idées nouvelles qui permettent de se faire un nom, mais qui ajoute plus de confusion que de clarté aux débats politiques. C’est un peu le sentiment que nous laisse les propositions défendues dans ce livre.

[1] Eric A., Posner and Glen Weyl, 2019. Radical markets. Uprooting Capitalism and Democracy for a Just Society, Princeton, Princeton University Press, 384 pages.

[2] « Glen Weyl, le héraut du libéralisme sans individualisme ». Entretien recueilli par Romain Gonzalez. publié le 17/01/2019 sur le site Le Point.

[3] Pour l’Eco publiait le 15 mars 2024 un article intitulé « A l’ère des algorithmes, que vaut la théorie de l’information de Hayek ? » écrit par Yann Giraud. Dans cet article est inséré un encadré dans lequel on peut lire à propos de Glen Weyl les lignes suivantes :

« Après des études à Princeton et une thèse supervisée par Jean Tirole, ils se convertit aux idées libérales en lisant Milton Friedman et Ayn Rand et affirme dans son livre Radical Markets qu’à l’aide des nouvelles technologies de l’information, nous devrions être capables de faire converger les principes de libertés individuelles et la recherche de justice sociale. Au croisement des idées de Lange et Hayek, il pense que l’on peut ainsi s’appuyer sur les mécanismes de marché, non pas en planifiant l’économie mais en créant de nouvelles règles du jeu – des nudges – qui permettent d’inciter les agents économiques à se comporter d’une manière conforme à l’intérêt collectif. »

[4] Voir, par exemple. Levine, D.K., 2020. “Review of Radical Markets by Eric Posner and E. Glen Weyl,” Journal of Economic Literature 58 (2), 471-487 ou Abadir, D., M., Schachermayer and J., Weinert 2021. “Book review: radical markets: uprooting capitalism and democracy for a just society by Eric Posner and Glen Weyl,” Studies in Philosophy, Politics and Economics, 3 (1), 64-70.

[5] Free to Move: Foot Voting, Migration and Political Freedom, de Ilya Somin paru aux éditions Oxford University Press : Oxford, 2020. Voir le compte rendu de cet ouvrage publié dans le Journal des Libertés, n°19 Hiver 2022.

[6] Calabresi G. and D., Melamed 1972. “Property Rules, Liability Rules and Inalienability: One View of the Cathedral”, Harvard Law Review, 85 (6), 1089-1128.

[7] Posner, E.A., and E.G. Weyl 2017. “Property is Only Another Name for Monopoly,” Journal of Legal Analysis, 9 (1), 51-123.