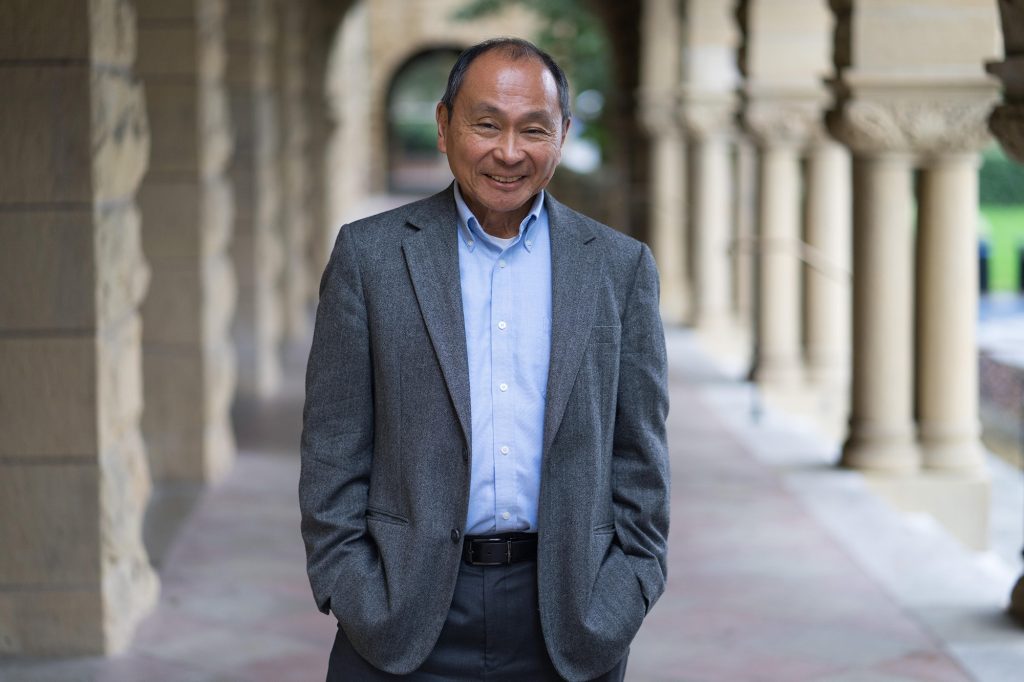

Francis Fukuyama est un grand politologue. Son ouvrage le plus célèbre, La Fin de l’histoire ou le dernier homme,consacrait le modèle démocratique et libéral comme l’unique forme durable d’organisation politique et économique des sociétés humaines. Mais le libéralisme défendu par lui nous semble être un curieux mélange de libéralisme classique fondé sur le constitutionnalisme républicain, et de liberalism à l’américaine… soit l’inverse exact du libéralisme.

Dans un récent entretien[1] accordé à L’Express à l’occasion de la parution en français de son nouveau livre, Libéralisme, vents contraires (Paris, Éditions Saint-Simon), Francis Fukuyama continue de défendre avec force le modèle libéral, auquel (c’est le moins qu’on puisse dire) ni la Russie poutinienne ni la Chine de Xi Jinping ne sauraient offrir une solution de rechange crédible. L’un des grands mérites de l’analyse de Fukuyama est qu’il replace au cœur même des relations internationales l’existence d’une fracture d’ordre civilisationnel : celle qui sépare les démocraties libérales des régimes autoritaires. (Rappelons-nous en effet que Poutine juge le libéralisme « obsolète » et prétend incarner un autre « modèle » de civilisation…). Le constat suivant qu’avait dressé Fukuyama dans La Fin de l’histoire (1992) reste toujours aussi vrai à notre époque :

« Au fur et à mesure que l’humanité approche de la fin du millénaire, les crises jumelles de l’autoritarisme et du socialisme n’ont laissé en lice qu’un seul combattant comme idéologie potentiellement universelle : la démocratie libérale, doctrine de la liberté individuelle et de la souveraineté populaire. Deux cents ans après avoir animé les révolutions américaine et française, les principes de liberté et d’égalité ont prouvé non seulement qu’ils étaient durables, mais qu’ils pouvaient ressusciter[2]. »

Rappelons ici que la thèse de Fukuyama a souvent été mal comprise ou réduite à quelques idées trop simplistes. Fukuyama n’a en effet jamais prétendu que la démocratie allait inexorablement triompher partout dans le monde, en vertu d’un finalisme historiciste qui conduirait les hommes pour ainsi dire malgré eux, indépendamment de leurs décisions et de leurs actions, vers une forme finale d’organisation sociale. Fukuyama est parfaitement conscient qu’il pourra y avoir des « retours en arrière », écrivant dans La Fin de l’histoire que nous n’assistons pas tant au triomphe de la pratique libérale qu’à celui de l’idée du libéralisme (ibid., p. 97).

« Parmi les divers types de régime qui sont apparus au cours de l’histoire des hommes, ajoute-t-il dans le même ouvrage, depuis les monarchies et les aristocraties jusqu’aux théocraties et aux dictatures fascistes et communistes de notre siècle, la seule forme de gouvernement qui ait survécu intacte jusqu’à la fin du XXe siècle a été la démocratie libérale. »

Cette phrase tracée voilà une trentaine d’année n’a nullement été démentie par les événements récents, n’en déplaise aux tenants de l’irrémédiable « déclin » de l’Occident, dont le modèle serait prétendument concurrencé voire supplanté par le camp des sociétés autoritaires. Celui-ci, souligne Fukuyama dans l’entretien donné à L’Express, a d’ailleurs commis dernièrement deux invraisemblables bourdes : l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022 et la politique du « zéro-covid » en Chine, qui a conduit son peuple jusqu’à l’épuisement. Non, il n’y a pas de « solution de remplacement », de « modèle alternatif » au capitalisme démocratique et libéral, lequel reste le seul modèle viable et durable, comme nous l’avait déjà pleinement enseigné l’implosion du communisme à la fin des années 80.

Le wokisme, l’un des plus grands dangers pour les démocraties libérales

En cela, nous sommes entièrement d’accord avec ce que dit Fukuyama. Nous partageons aussi pleinement ses idées sur le wokisme, mouvement dont il critique avec raison l’intolérance – qui fait que le wokisme est foncièrement antidémocratique et antilibéral –, et qu’il juge à juste titre comme l’un des principaux dangers internes menaçant le monde occidental. « Le libéralisme est fondé sur l’égale dignité entre humains en tant qu’individus », dit-il fort justement dans le même entretien, avant d’ajouter, à propos du radicalisme woke :

« ces mouvements identitaires mettent en avant des membres de sous-groupes particuliers, en fonction de leur ethnicité, leur genre, leur orientation sexuelle. Selon eux, l’État devrait nous considérer non en tant qu’individus, mais comme membres d’un de ces groupes, qui donnerait accès à des droits particuliers. »

En ce sens, le wokisme constitue une formidable régression civilisationnelle : alors que l’Occident s’est peu à peu construit sur des bases telles que la tolérance, la liberté individuelle, la liberté d’expression, le wokisme entend saper celles-ci pour les remplacer par la pensée unique, le néo-tribalisme et le collectivisme, et la censure idéologique. L’ancienne et sans doute irréductible mentalité totalitaire se présente aujourd’hui clairement sous les nouveaux oripeaux du wokisme, dont il convient de dénoncer sans relâche et avec force les inconséquences ainsi que la nature profondément sectaire et idéologique.

Un libéral au sens classique du terme ou un liberal au sens américain ?

Nous le disions, Francis Fukuyama est l’un des grands défenseurs du modèle démocratique et libéral. Il définit ainsi avec raison le libéralisme, dans le même entretien pour L’Express, comme « la croyance dans une égale et universelle dignité des êtres humains ». « Toutes les personnes ont les mêmes droits, ajoute-t-il à fort juste titre, et ces droits individuels doivent être garantis par un ensemble de lois ou de règles constitutionnelles empêchant l’État de pouvoir les violer ». Mais nous ne saurions suivre Francis Fukuyama lorsqu’il dit :

« Une société libérale requiert un État démocratique et des politiques sociales pour les gens ordinaires, sans quoi vous n’arriverez pas à maintenir la légitimité du système. Le respect des droits individuels doit s’accompagner d’une redistribution afin de limiter les inégalités de revenus ». (Nous soulignons.)

Il est étonnant de voir comment Francis Fukuyama passe ici, d’une phrase à l’autre, de la défense du constitutionnalisme libéral le plus classique, conforme à l’esprit des fondateurs américains, à des propos dignes des sociaux-démocrates du Vieux Continent, adeptes de l’interventionnisme étatique visant à « corriger » les inégalités et assurer la « justice sociale » !

Ces propos sont d’ailleurs confirmés par ce qu’on peut lire un peu plus loin dans le même entretien. Pour l’auteur de la Fin de l’Histoire, le « néolibéralisme » serait une version très excessive du libéralisme classique et « devrait (plutôt) être employé pour décrire un mouvement rattaché à des économistes comme Milton Friedman ou Gary Becker, opposés à l’intervention étatique dans la sphère privée ». Son dernier livre, Libéralisme, vents contraires, comporte d’ailleurs tout un chapitre intitulé « Du libéralisme au néolibéralisme », dans lequel on peut lire par exemple : « Les idées libérales se sont radicalisées vers ce qu’il est convenu d’appeler le “néolibéralisme” » (p. 31).

Fukuyama admet certes que la déréglementation et les privatisations des années 80 ont eu des effets positifs dans la baisse des prix qui s’est ensuivie, particulièrement dans certains secteurs (transport aérien, fret…). Il donne certes raison à Hayek lorsque celui-ci voit dans le marché libre la meilleure forme d’allocation des ressources (p. 51). Il reconnaît aussi que le « néolibéralisme » a « contribué à stimuler deux décennies de croissance économique rapide », mais il lui reproche également d’avoir causé in fine la déstabilisation de l’économie mondiale (p. 35). Il accuse en somme le « néolibéralisme » de s’être constitué en dogme religieux, conduisant nombre de jeunes gens qui avaient cru fermement à son efficience perpétuelle à perdre brutalement leurs illusions à la fin des années 2000 (crise financière de 2008, crise de l’euro de 2010, etc.). Ce qui devait ainsi ouvrir la voie, selon Fukuyama, aux populismes tant de gauche que de droite (p. 32).

On trouvait à vrai dire déjà trace de l’hostilité de Francis Fukuyama à la mondialisation libérale dans un entretien donné au Point du 9 avril 2020, soit quelques semaines après le début de la pandémie de Covid-19 :

« Je crois qu’aujourd’hui, disait-il, nous voyons la queue de la comète de ce néolibéralisme, qu’il est même déjà mort et que nous allons en revenir à un libéralisme tel qu’il existait dans les années 50 et 60, où l’économie de marché et le respect de la propriété privée cohabitaient avec un État efficace qui intervenait pour réduire les inégalités sociales et économiques. »

La grande leçon que nous donnait la crise du coronavirus, c’était, ajoutait-il, « le besoin d’un État fort ». Francis Fukuyama ne comprend manifestement pas que le « néolibéralisme » thatchérien ou reaganien fut en réalité un prolongement, un parachèvement du libéralisme classique, et non son dévoiement. Chez Francis Fukuyama semblent ainsi paradoxalement cohabiter un défenseur des principes fondamentaux du libéralisme et un promoteur de l’étatisme redistributeur. Fukuyama ne serait-il pas, tout bien pesé, ce qu’on appelle outre-Atlantique un liberal, c’est-à-dire un partisan de l’intervention de l’État dans de larges secteurs de l’économie ? On peut le penser lorsqu’on lit par exemple ceci dans son dernier livre (p. 161) :

« Les libéraux classiques doivent admettre la nécessité du gouvernement et dépasser l’ère néolibérale qui diabolisait l’État en tant qu’ennemi de la croissance économique et de la liberté individuelle ».

Ou encore (p. 41) :

« L’hostilité néolibérale contre l’État est plutôt irrationnelle. En effet, celui-ci se révèle indispensable pour procurer les biens communs que le marché ne fournit pas, des prévisions météorologiques au système de santé, en passant par la justice, la sécurité alimentaire et pharmacologique, la police ou la défense nationale. »

Objectons à l’auteur de ces lignes le fait que le libéralisme – même celui de Friedman, de Thatcher ou de Reagan – est hostile non à l’État en tant que tel, mais à l’étatisme, c’est-à-dire la tendance fondamentale de tout pouvoir gouvernemental non enchaîné par de forts liens constitutionnels à outrepasser le strict champ du « régalien » pour étendre son influence sur un nombre sans cesse croissant d’activités, au détriment de la liberté individuelle. D’autre part, Fukuyama semble ici ignorer que la production de plusieurs biens et services mentionnés par lui peut être rendue plus efficace et ainsi mieux satisfaire les entreprises et les individus dès lors qu’elle est confiée au secteur privé, plutôt qu’à un monopole étatique.

Le « néolibéralisme » a-t-il fait le jeu du populisme ?

Pour Fukuyama (qui reprend ici un grief couramment fait depuis longtemps au capitalisme), l’un des grands problèmes posés par le « néolibéralisme » dans les pays où il a été appliqué résiderait dans l’aggravation supposée des inégalités que l’on pourrait constater. Ce qui ne devrait pas être considéré en soi comme un problème fondamental : ce n’est pas parce que les inégalités de revenus entre individus s’accroissent que les moins riches s’appauvrissent ! Ce qui compte, c’est que ces derniers aient eux aussi la possibilité de s’enrichir et que l’ascenseur social puisse jouer à plein. Ce qui n’est susceptible de se produire que dans les sociétés présentant un haut degré de liberté économique, qui laissent les individus libres et responsables de leurs décisions.

La logique sous-tendant les propos que développe ici Fukuyama peut ainsi se résumer : le « néolibéralisme » a déstabilisé le système financier international, ce qui a abouti à la crise des subprimes de la fin des années 2000, aggravant ainsi les inégalités et provoquant une hausse du mécontentement des citoyens qui s’est traduite par l’exacerbation des populismes. Cette situation serait selon lui imputable à Thatcher et Reagan, mais aussi plus généralement aux libertariens auxquels il reproche leur discours anti-État quasi-viscéral. Ainsi déclare-t-il dans l’entretien déjà cité à L’Express :

« Les États-Unis, et à un degré moindre le Royaume-Uni, figurent parmi les pays les plus inégalitaires du monde. Ils ont eu des dirigeants, Ronald Reagan et Margaret Thatcher, qui ont promu ce néolibéralisme. Cela a alimenté le populisme à gauche comme à droite ». (Nous soulignons.)

Nous ne saurions ici encore partager une telle analyse. Inspirés par les principes du libéralisme économique le plus classique, Thatcher et Reagan ont œuvré à la déréglementation de l’économie afin de permettre aux individus de recouvrer une pleine liberté d’initiative, sans laquelle aucune prospérité durable ne saurait advenir. A contrario, les populistes de droite veulent reléguer l’individu en coulisse, auquel ils préfèrent de beaucoup le collectif – la Nation, le Peuple, etc. Si le populisme a connu une telle ascension à partir de la fin des années 2000, c’est plutôt parce que des politiques démagogues ont vu dans la survenue des crises que traversaient alors les pays libéraux l’occasion d’en rendre responsable le capitalisme à des fins purement électoralistes. Ils n’ont d’ailleurs guère eu de mal à le faire dans un pays comme la France où les préjugés anticapitalistes et antilibéraux sont encore très vivaces chez un grand nombre de nos concitoyens. En réalité, comme Pascal Salin l’avait brillamment démontré dans son livre Revenir au capitalisme pour éviter les crises (Paris, Odile Jacob, 2010), la responsabilité de ces crises devait bien plutôt être imputée aux excès d’interventionnisme étatique et aux mauvais choix de politique monétaire (ainsi l’expansion excessive de la masse monétaire) qu’aux défaillances du marché. Pour Pascal Salin, ce que ces crises révélait était la « lente évolution d’un monde capitaliste responsable (celui du XIXe siècle) à un monde pseudo-capitaliste largement irresponsable » (p. 99).

Francis Fukuyama, ainsi que nous le disions, est un grand politologue. Ses livres stimulants, qui contiennent souvent de brillantes pages sur l’histoire des sociétés humaines et la philosophie des relations internationales, méritent d’être lus ou relus. Qui plus est, le constat qu’il avait établi dans la Fin de l’histoire sur la victoire de l’idée libérale par épuisement des autres systèmes politiques semble bel et bien se confirmer à la lumière des événements internationaux actuels. Ce qui n’empêche toutefois pas Fukuyama, on le voit, de reprendre à son compte certains préjugés ambiants ordinairement colportés par la doxa antilibérale. Un bien curieux paradoxe chez un aussi grand intellectuel.

[2] La Fin de l’histoire et le dernier homme, Paris, Flammarion, « Champs essais », 2018, p. 93.