Baisser les impôts pour réduire les dépenses : ça marche !

L’histoire de Madrid au cours des 20 dernières années nous enseigne une vérité essentielle : moins d’impôts c’est moins de dépenses publiques et plus de croissance économique

Je voudrais vous décrire brièvement le contexte dont nous parlons. L’Espagne compte 17 communautés autonomes, ou régions. L’une d’entre elles est Madrid, qui comprend non seulement la ville de Madrid, mais aussi les villes voisines de la banlieue et quelques petites municipalités. Au total, cette région compte 7 millions d’habitants.

Suivant la répartition constitutionnelle du pouvoir en Espagne, les communautés autonomes ont un poids très important, car elles sont, entre autres, entièrement responsables du système de santé publique, du système d’éducation publique, y compris les universités, et du système de services sociaux publics. Cela signifie que les régions représentent un tiers des dépenses publiques totales.

Comment financent-ils ces dépenses ? Par les impôts, bien sûr. En ce qui concerne l’impôt sur le revenu des personnes physiques, principal impôt, les communautés autonomes reçoivent non seulement 50 % des recettes, mais peuvent également décider de la moitié du taux. Elles reçoivent également 50 % de la TVA, mais pour cet impôt, elles n’ont aucun pouvoir de décision. En revanche, elles ont un pouvoir de décision total et perçoivent la totalité de l’impôt sur les successions, les donations, les transferts et sur certains documents juridiques. Elles peuvent même imposer leurs propres taxes sur ce qui n’est pas déjà taxé. Ce n’est pas facile à trouver, mais il existe des régions comme la Catalogne qui ont jusqu’à 18 taxes propres.

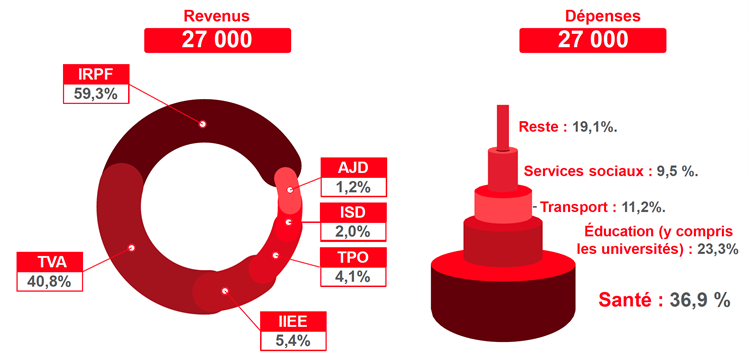

Pour vous donner une image complète, voici la structure des revenus et des dépenses d’une région comme Madrid. Comme vous pouvez le voir, l’impôt sur le revenu est la principale source de revenus, suivi de la TVA.

Et si nous regardons les dépenses, la part la plus importante est consacrée aux dépenses de santé, suivies de celles d’éducation.

Structure des revenus et des dépenses de la région de Madrid (données 2024)

Dans ce colloque, nous voulons comprendre comment réduire les dépenses publiques et le périmètre de l’État. L’expérience madrilène nous permet de croire qu’une politique constante de réduction des impôts, combinée au maintien à un contrôle de la dette publique, conduit nécessairement à une réduction ou, dans le pire des cas, à un contrôle de la croissance des dépenses publiques.

La région de Madrid dépense 3.900 euros par habitant et par an. En revanche, la Catalogne, avec une politique beaucoup plus socialiste, dépense 5.200 euros par habitant par an. Et si nous regardons la Navarre, la même dépense – pour pratiquement les mêmes services – avoisine les 8.000 euros par habitant et par an.

Ce qui distingue la Communauté de Madrid est qu’au cours de ces 20 années de baisse des impôts, les élus et les fonctionnaires qui envisageaient de lancer un nouveau projet ou à étendre un projet existant savaient qu’ils ne pourraient pas le financer par de nouveaux impôts ou par des augmentations d’impôts existants. Ils devaient donc réduire d’autres dépenses. C’est pourquoi, de facto, la baisse des impôts et l’encadrement de la dette impliquent une restriction des dépenses publiques.

La politique de réduction des impôts dans la Communauté de Madrid a commencé il y a plus de 20 ans, en 2004, et se poursuit aujourd’hui. Elle a été initiée par une présidente nettement libérale, Esperanza Aguirre, et est poursuivie actuellement par une autre présidente libérale, Isabel Díaz Ayuso.

La première étape a été la réduction de l’impôt sur les successions et les donations jusqu’à ce le faire pratiquement disparaître. Ensuite, il y a eu plusieurs réductions de l’impôt sur le revenu, la suppression de l’impôt sur la fortune et la suppression de tous les impôts propres.

Chaque année, les mesures qui pouvaient être prises ont été mises en œuvre. Le plus important : toutes vont dans le même sens, celui de la baisse des impôts, et jamais dans le sens contraire. Au cours de ces 20 années, les impôts n’ont jamais été augmentés dans la Communauté de Madrid. Les Madrilènes ont ainsi économisé 75 Mds d’euros d’impôts au cours des 20 dernières années.

Je ne veux pas dire que les impôts sont bas à Madrid, et encore moins que c’est un paradis fiscal. Malheureusement ! Mais je peux dire que, de toutes les régions espagnoles, Madrid est celle qui est la plus éloignée de l’enfer fiscal. Les personnes à petit revenu – moins de 30.000 euros par an – paient 400 euros d’impôt sur le revenu de moins à Madrid qu’en Catalogne. Et si l’on passe aux revenus les plus élevés – supérieurs à 300.000 euros par an –, ils paient 20.000 euros d’impôt sur le revenu de plus à Valence qu’à Madrid.

En ce qui concerne l’impôt sur les successions, un célibataire qui hérite 800000 euros de son paiera 1.500 euros d’impôt s’il habite à Madrid contre plus de 100,000 euros s’il est domicilié aux Asturies.

Les socialistes ont toujours utilisé la même critique chaque fois que nous avons réduit les impôts, et en particulier l’impôt sur le revenu. Leur principale critique est qu’en réduisant les impôts, il y aura moins d’argent pour financer les services publics tels que la santé et l’éducation.

Mais c’est tout simplement faux. Dans le cas de Madrid, les cinq baisses de l’impôt sur le revenu n’ont pas entraîné de diminution des recettes fiscales, bien au contraire, elles ont augmenté. La première fois, en 2007, elles ont augmenté de 358 millions d’euros. La dernière fois, lors de la réduction de l’impôt que j’ai moi-même effectuée en 2022, elles ont augmenté de 897 millions d’euros.

Attention, je ne dis pas que les collectes vont augmenter parce qu’on baisse les impôts. Ce que je dis, c’est qu’il est faux de dire que toute diminution d’impôts entraîne une diminution des recettes. La réalité nous enseigne le contraire.

L’autre critique habituelle des socialistes est que la baisse des impôts ne profite qu’aux riches, ce qui est également faux. Dans le cas de Madrid, l’économie moyenne par contribuable au cours des 20 dernières années a été de 21.000 euros. Mais si nous considérons un contribuable avec un petit salaire, l’économie n’a pas été de 21 000 euros pour lui, mais de près de 70 000 euros. Cela correspond à plus de trois ans de son salaire. La baisse des impôts ne profite pas qu’aux riches, elle profite à tout le monde. En effet, à Madrid, 73 % des économies d’impôts concernaient des revenus inférieurs à 33 000 euros.

Une réduction des impôts et un meilleur contrôle des dépenses ne se traduisent pas par une augmentation de la dette, bien au contraire. Madrid est l’une des régions espagnoles les moins endettées, alors que d’autres régions, où les impôts sont beaucoup plus élevés, ont en même temps une dette beaucoup plus lourde.

En définitive, si le gouvernement réduit les impôts et n’augmente pas la dette, l’argent reste à sa place, c’est-à-dire, entre les mains des personnes et des entreprises qui l’ont gagné.

Chacune de ces personnes et de ces entreprises alloue son argent de manière beaucoup plus efficace qu’un gouvernement. Il en résulte donc plus d’épargne, plus d’investissements, plus de consommation et, finalement, plus de croissance économique.

Sur la période 2004-2023, la croissance économique de Madrid (mesuré par son PIB) a été de 42%, soit presque le double de la croissance moyenne nationale, 25 %. Et cela s’est avéré dans les années de crise comme dans les années de croissance économique ; pendant la pandémie et après la pandémie.

Conclusion : il est utile de baisser les impôts pour maintenir les dépenses publiques à un niveau plus bas. Cela conduit également à plus de croissance économique, plus de prospérité, plus de richesse et plus d’emplois.

Réduire les dépenses publiques : les Canadiens l’ont fait… mais ils auraient pu faire encore mieux

Faisons un petit retour historique sur la situation du Canada au milieu des années 90. À cette époque, le Canada avait un taux d’endettement public – si l’on combine le gouvernement fédéral et les provinces – d’à peu près 100 % du PIB. La situation était si dégradée que, dans l’un de ses éditoriaux, le Wall Street Journal était allé jusqu’à qualifier le Canada de membre honoraire du tiers monde – l’éditorial étant titré « Le peso canadien », en référence au peso mexicain. Alors donc que notre dette se montait à 100 % du PIB, un revirement assez spectaculaire fut opéré sous le gouvernement de Jean Chrétien, membre du Parti libéral du Canada. (« Libéral » au Canada n’a pas la même signification qu’en France : le parti libéral canadien est un parti plutôt centriste.) Ce qu’il est intéressant de noter est la rhétorique sur laquelle s’appuyait ce revirement dans la gestion des finances publiques : il ne s’agissait pas d’opérer une révolution libérale au sens de free market, mais plutôt de sauver les services publics ; l’argument consistant à dire que nos finances publiques sont en tellement mauvais état que si rien n’est fait, on ne sera plus capable d’assurer les mêmes services publics dans l’avenir.

Si vous êtes un authentique libéral, telle n’est sans doute pas votre rhétorique préférée, mais il faut avouer qu’elle n’est pas sans mérite : entre 1995 et 1999 les dépenses du gouvernement fédéral ont baissé de 19 % en terme absolu avec une réduction de 14 % des effectifs de la fonction publique. Parmi les exemples les plus spectaculaires de réduction de dépenses, il y a eu Transport Canada qui a vu son budget réduit de 50 %. Globalement, les subventions aux entreprises ont été réduites de 60 % et de grandes entreprises publiques ont été privatisées (à l’instar de la société de transport ferroviaire Canadien National) ; l’État fédéral se recentrant dans le même temps sur ses missions essentielles.

Ce qui est intéressant, et souvent ignoré, c’est qu’avant la fameuse période des mandats de Jean Chrétien (1993-2003) puis Paul Martin (2003-2006), il y a eu le bref gouvernement conservateur de Kim Campbell. Si celui-ci n’a duré pas plus de 8 ou 10 mois, ils ont quand même supprimé 9 ministères, 80 postes de hauts fonctionnaires, 50 000 postes de la fonction publique ; le tout pour des économies récurrentes annuelles de 30 milliards canadiens. Kim Campbell ne reçoit généralement pas de crédit pour ça.

Pour revenir au revirement, celui-ci a été déclenché par une combinaison de facteurs. Tout d’abord, un large consensus autour du constat que le modèle canadien, tel que pratiqué à l’époque, ne pouvait plus fonctionner ; de là des pressions populaires pour réformer. Autre facteur clé : les activités de plusieurs instituts et think-tanks qui poussaient dans cette direction (l’Institut C.C Howe, le Fraser Institute, l’Institut Économique de Montréal). Les médias ont également été de la partie, y compris ceux qui ne sont pas tellement favorables aux idées libérales. Tous s’accordaient pour dire que, si le Canada continuait ainsi, il ne serait pas en mesure de maintenir ses services publics. Il y avait donc un assez large consensus gauche-droite, mais aussi de l’opposition officielle au gouvernement fédéral d’Ottawa qui était un parti à l’époque très conservateur économiquement et donc on pourrait dire plutôt libéral au sens classique du terme, ceci à tout le moins sur le plan des politiques fiscales. Le fait que la principale opposition politique appelait de ses vœux des réformes encore plus ambitieuses que celles proposées par le gouvernement a donc aidé le gouvernement en place.

Le contexte fiscal a, lui aussi, participé au revirement. Il est en effet faux de croire qu’il y a eu uniquement une réduction des dépenses publiques. Quand on regarde les choses de plus près, on constate que la réduction des dépenses publiques représentait 2/3, voire seulement 60 % du redressement, l’augmentation de recettes fiscales constituant les autres 40%. Le gouvernement précédent, celui du Premier ministre Brian Mulroney (1984-1993), avait mis en place une TVA de 7 % – plus précisément la TPS, Taxe sur les produits et services – parce qu’il n’y avait pas de TVA fédérale au Canada à l’époque. Cela s’est traduit par des recettes fiscales supplémentaires. Le Canada a donc pu tirer parti du fait que son assiette fiscale, à l’époque, n’était pas complètement utilisée. Une « chance » que tous les pays n’ont pas.

Si le bilan de ce redressement fut globalement positif, quelques zones d’ombre sont toutefois à déplorer ; en commençant par le recours à des pratiques comptables trompe l’œil laissant paraître les choses meilleures qu’elles ne l’étaient (dépenses publiques artificiellement sorties des comptes fédéraux, création de fondations privées financées par l’État…). Il y a eu aussi l’appropriation des surplus de l’assurance chômage – qu’on appelle aujourd’hui assurance emploi. Cette assurance, financée par les employeurs et les employés et non pas les contribuables, est un fond dédié ; un fond prudentiel sans lien avec l’État. Le gouvernement fédéral a pourtant mis la main sur ses surplus afin de financer sa réduction du déficit fédéral. L’affaire est allée jusqu’à la Cour suprême qui a finalement validé la manœuvre par une décision pour le moins discutable. Rappelons enfin que la réduction des dépenses fédérales s’est faite en partie par la réduction ou le gel des transferts aux provinces, augmentant ainsi les déficits de ces dernières.

Puis vint le gouvernement de Justin Trudeau et avec lui le retour à des déficits importants – ce qui le rapproche des politiques suivies par son père dans les années 70-80. Pourtant, même avec la mauvaise gestion du gouvernement libéral actuel, les dépenses publiques du Canada, en incluant les dépenses des provinces, s’élèvent à 69 % du PIB. Ce chiffre était tombé jusqu’à 54 % ; il révèle donc une situation encore viable mais néanmoins préoccupante.

Quelle leçon tirer de ces expériences ? Évidemment, nous sommes nombreux à rêver d’une authentique révolution libérale, et il est vrai que l’Argentine est en train de nous montrer que c’est possible. Nous pouvons donc continuer d’espérer une telle révolution pour la France ou le Canada. Mais cela me semblant peu probable, je voudrais terminer par un plaidoyer en faveur de ce que j’appellerais un « centrisme intelligent » qui permettra de maintenir la viabilité de l’État canadien –et mon intuition me dit que ce serait sans doute également valable pour la France. Si on y réfléchit, nul n’est besoin de réduire les dépenses publiques ; il suffit de limiter leur croissance. Dans le cas du Canada, cette stratégie fonctionne à condition d’appliquer la bonne formule. Si, par exemple, la hausse des dépenses publiques est limitée à la croissance de la population plus inflation et que cette discipline fiscale est maintenue sur une longue période, alors l’effet est absolument spectaculaire : les simulations réalisées pour le Canada montrent que l’on passe rapidement de déficits récurrents à des surplus importants[1].

Encore une fois, je compte plutôt parmi ces minarchistes qui auraient bien envie de voir les dépenses publiques diminuer de 90 %. Mais il est bon de savoir que si l’on parvient à établir un consensus national sur le contrôle des dépenses à long terme alors, en général, et plus encore si des politiques qui favorisent la croissance économique sont mises en place, un réalignement des finances publiques absolument spectaculaire s’opère. Le problème auquel il faut urgemment s’attaquer est celui de la croissance effrénée des dépenses publiques. Et il y a fort à parier que ce qui est vrai pour le Canada et d’autres pays pour lesquels les simulations ont été faites, soit également vrai pour la France.

Bref résumé de la réussite Suisse

À l’heure où beaucoup de gouvernements européens empilent déficits et réglementations, la Suisse semble suivre une voie différente et caracole en tête dans les classements : première à l’indice de développement humain, à l’indice de mondialisation, à l’indice mondial de l’innovation ; elle décroche la deuxième place de la compétitivité IMD, la troisième pour la liberté économique et la quatrième pour la compétitivité fiscale. Côté niveau de vie, elle se situe huitième au monde en PIB par habitant (PPA). Les faits sont clairs : en dépit de sa modeste taille et malgré son absence de ressources naturelles, la Suisse est un acteur économique qui compte.

Pour l’observateur neutre, se pose alors la question des raisons de ce succès qui paraît énigmatique. Comment ce petit pays parvient, malgré son territoire montagneux peu propice à la prospérité, sans accès direct à la mer, à tirer son épingle du jeu ? L’écrivain Robert Nef donne une piste : « nous allons moins vite que les autres dans la mauvaise direction ». S’il est probable que cette explication soit correcte, elle n’explique pas la source du succès de la Suisse qui s’explique plus largement par ses institutions et son histoire, mêlant décentralisation, méfiance envers le pouvoir et l’État, ainsi qu’une confiance placée dans les individus et leur responsabilité personnelle. L’exemple de la Suisse montre que les ressources naturelles ou la taille du territoire importent moins que les règles du jeu. Les cantons se concurrencent, innovent fiscalement, expérimentent des régulations différentes, et l’on observe un effet laboratoire dont s’enrichit l’ensemble du pays.

Quelques rappels sur l’histoire suisse

Mais prenons un peu de recul. La Suisse n’a pas toujours été parmi les meilleurs au classement du PIB par habitant. Elle a même longtemps été un pays pauvre. Durant le XVIIIème siècle s’opère une lente mutation. Autrefois pauvres, les mercenaires suisses émigraient pour gagner leur vie. En 1820, la Suisse comptait environ deux millions de citoyens. Son PIB par habitant est alors estimé à 1090 dollars. De nombreux pays comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark ou l’Autriche s’en sortaient mieux que la Suisse à cette époque. Au début du XIXème siècle la Suisse se classe au 10ème rang. Avant de s’améliorer rapidement et continuellement tout au long du siècle, se classant 8ème en 1850, 5ème en 1870 et 3ème en 1900[2]. Gentiment mais sûrement, la Suisse devient un pays pré-industriel, qui remplace ses mercenaires par des commerçants et des fabricant[3]. Malgré cette transformation en cours, la Suisse du début du XIXème siècle reste une nation d’émigration. Cette courbe d’attractivité va s’inverser à la fin du siècle[4]. En attendant, les individus cherchent encore leur bonheur ailleurs. Certains sont même encouragés à s’en aller, par des gouvernements cantonaux désireux de se débarrasser de leurs pauvres.

Tobias Straumann, professeur d’histoire économique à l’Université de Zürich, identifie[5] les premiers signes d’une industrie suisse aux XVIème et XVIIème siècles. Il s’agit en quelque sorte d’un cadeau venu de l’étranger. De France plus précisément. L’arrivée des huguenots[6], protestants chassés de France, est une chance pour la Suisse car ils apportent un savoir-faire utile au pays. Parmi les familles qui prennent le chemin de la Suisse, se trouve notamment les Le Coultre. Après leur arrivée, ils achètent un grand terrain forestier dans les alentours du lac de Joux. Ils vivent modestement du revenu de leur activité paysanne et forestière. Pour diversifier leurs gains, ils produisent par ailleurs des haches, des pioches ou des marteaux, qui sortent de la forge familiale. Au fil du temps, des instruments plus techniques viennent s’ajouter à la liste (couteaux, rasoirs, lames). Avant un jour, à la fin du XVIIIème siècle, de passer à la fabrication de montres. Ensuite, sous l’impulsion du jeune Antoine Le Coultre, petit génie créatif, se développe l’entreprise de montres que nous connaissons de nos jours sous le nom de Jaeger-LeCoultre. C’est l’ensemble de ces destins qui permettent l’essor de l’horlogerie, qui fait encore aujourd’hui la fierté de la Suisse romande et, moins connue de ce côté-ci de la Sarine, la réussite du secteur du textile. Ce qui fait dire à Markus Somm, historien, qu’au début du XVIIème siècle certaines parties du pays étaient déjà en avance sur une bonne partie de l’Europe en termes de développement économique, plaçant la petite Suisse parmi les nations pionnières du capitalisme et de la globalisation à venir[7]. L’importance du textile dans l’histoire du « miracle suisse » ne doit donc pas être sous-estimée, car selon Tobias Straumann les industries mécaniques, chimiques et pharmaceutiques du XIXème siècle sont le fruit d’une maîtrise technique acquise grâce à l’industrie textile.

Savoir s’adapter à l’innovation

Alors qu’elle s’était transformée en haut lieu de la production de textiles, la Suisse voit cette branche d’activité fortement remise en question, presque du jour au lendemain dans les années 1780. Comment l’expliquer ? Par la révolution industrielle et les innovations décisives qui voient alors le jour outre-Manche. Métier à tisser mécanique, machine à filer et machine à vapeur, ces innovations permettent à l’Angleterre de produire en masse des textiles de qualité, à un prix défiant toute concurrence[8]. De fait, quand on évoque la destruction créatrice en Suisse, on sait très concrètement de quoi il s’agit. Nous l’avons subie de plein fouet, avant de nous en remettre et d’en sortir renforcés. L’ironie de l’histoire veut que, quelques décennies plus tard, en 1835, l’Angleterre se rendit compte que presque partout où elle allait pour vendre ses marchandises, elle se retrouvait en concurrence avec des machines suisses compétitives en termes de prix et de qualité. Déjà à cette époque, le « miracle Suisse » paraissait invraisemblable. Une énigme. Comment ce petit pays parvint-il à pareil résultat ? Intrigués, les Britanniques envoyèrent un espion, John Bowring, membre du parlement, en Suisse, pour qu’il découvre le secret. Il avait pour mission de revenir avec des pistes dont l’Angleterre pourrait s’inspirer. Il s’attendait à découvrir des aides d’État ingénieuses ou des tarifs douaniers protectionnistes. En arrivant, il fut stupéfait. L’industrie suisse des machines se portait bien car… le gouvernement ne faisait rien ou presque, et la laissait tranquille[9] !

La recette du succès suisse serait en réalité de ne pas en avoir. Thèse que semble soutenir Tobias Straumann qui affirme que l’histoire de la richesse industrielle suisse est le « résultat d’une longue évolution et n’a jamais fait partie d’une grande stratégie ». Cette anecdote rappelle la désillusion légendaire subie par Jean-Baptiste Colbert, homme d’État français du XVIIème siècle, promoteur d’une politique économique interventionniste. Recevant une délégation de chefs d’entreprises, il leur demanda, sûr de lui, quelle aide il pouvait leur apporter. Évidemment, il pensait à des privilèges accordés par l’État. Mais leur réponse pleine d’assurance fut tout autre et laissa Colbert perplexe : « Laissez-nous faire ». En résumé, pas besoin que l’État se mêle de ce que nous savons faire nous-mêmes[10]. Un an après le passage de cet « espion » britannique, la Suisse devint officiellement exportatrice nette de machines, poursuivant sa transformation d’un pays qui dépend de l’étranger en une nation technologique avancée[11]. Sans politique industrielle guidée par l’État. James Breiding, qui écrit régulièrement sur la Suisse dans The Economist, a de la compréhension pour le scepticisme des Helvètes envers l’interventionnisme étatique car « quelle autorité, quel organisme chargé de la planification aurait pu deviner que l’industrie horlogère suisse allait être sauvée par une montre en plastique baptisée Swatch ? Ou que du café compressé dans des capsules en aluminium baptisé Nespresso allait connaître un succès planétaire ? »[12]. Poser la question c’est déjà y répondre !

Aujourd’hui, l’économie suisse est largement diversifiée. Loin des clichés qui voudraient que la Suisse soit un simple paradis fiscal, l’industrie y génère près de 20% du PIB. Par ailleurs, sa bonne gestion des finances publiques lui permet d’être moins endettée que les autres pays. Ce résultat s’explique par un mécanisme introduit au début du 21ème siècle : c’est le frein à l’endettement, qui empêche la Confédération de dépenser durablement plus que ce qu’elle ponctionne. En conséquence, la fiscalité du pays reste, en comparaison internationale, moins confiscatoire. Toutefois, malgré ces éléments positifs, la Suisse fait face, comme le reste du monde, à une montée de la bureaucratie et de l’interventionnisme étatique. Ainsi, plusieurs évolutions font craindre que le contre-modèle Suisse soit en danger, et finisse par rejoindre les autres démocraties occidentales dans leur marasme. Avec des finances publiques exsangues et des libertés limitées par l’action de l’État.

[1] Les deux études suivantes donnent de plus amples détails sur cette stratégie et ces simulations : « Les surplus de 15 Mds que le Québec aurait pu avoir », IEDM, juin 2014 (https://www.iedm.org/files/lepoint0414_fr.pdf), « Budget provincial : une croissance des dépenses insoutenable », IEDM, mars 2022 (https://www.iedm.org/wp-content/uploads/2022/03/note042022_fr.pdf ).

[2] Beatrice Weder et Rolf Weder (2009), Switzerland’s rise to a wealthy nation: Competition and contestability as key success factors, p. 5.

[3] Markus Somm (2021), Warum die Schweiz reich geworden ist, p. 16.

[4] https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/007988/2007-10-15/

[5] Tobias Straumann (2010), Pourquoi la Suisse est-elle riche ? L’histoire économique nous répond. La Vie économique.

[6] Qui est selon toute vraisemblance une mauvaise prononciation en français du terme « Eidgenossen », des « camarades par serment ».

[7] Markus Somm (2021), Warum die Schweiz reich geworden ist, p.9.

[9] Ibid., p. 231.

[10] Johan Rivalland (2023), « Pourquoi le libéralisme n’est ni le laisser-faire, ni le laisser-aller ». Contrepoints.

[11] Markus Somm (2021), Warum die Schweiz reich geworden ist, p. 231.

[12] R. James Breiding (2014), Swiss made : tout ce que révèle le succès du modèle suisse, Éditions Slatkine, p.17.