Introduction

Le déclin économique de la France (Baverez 2003[1], Saint-Paul 2003[2]) a souvent été contesté (Cohen 2003[3], Bouchard 2006[4]). Il avait déjà été pris comme thème de campagne du candidat économiste Raymond Barre en 1988[5] et revient dans l’actualité avec le livre de l’ancien gouverneur de la Banque de France, Jacques de Larosière de Champfeu (2024[6]), Le déclin français est-il réversible ? et le livre de deux historiens qui traite du Décrochage français (Torres et Hau 2024[7], voir aussi Hau et Torres 2020[8]).

Tous ces livres confirment le diagnostic du Pr. Barre, la France décline. Son PIB par habitant décroche vis-à-vis de ses principaux concurrents créant un phénomène de rattrapage pour les pays qui avaient un PIB par habitant inférieur à celui de la France et un phénomène de décrochage pour ceux qui voient leur PIB par habitant croître plus vite que celui de la France. Ces évolutions ont d’importantes conséquences sur la place de la France dans le concert des nations et en particulier sur sa capacité à financer sa puissance militaire. Une France désarmée s’expose d’autant plus aux agressions des autres nations qu’elle reste le pays qui a l’espace maritime le plus important au monde. Son influence géopolitique reste forte. Elle ne peut, cependant, se maintenir que si elle a les moyens de se faire craindre, de faire respecter sa volonté.

Ce décrochage français fait courir le risque du déclassement. Cet article soutient que toutes les expériences étrangères montrent toutefois qu’un tel décrochage est réversible si les gouvernements de la France s’engagent dans une politique de désocialisation de la consommation.

La théorie économique du déclin

Le mot déclin n’est pas simple à définir. Il peut être remplacé par le mot décrochage. Mais il n’existe pas de théorie du décrochage. Il existe, en revanche, une théorie du déclin. i) Le déclin y apparaît comme une tendance. Il ne doit pas être confondu avec une crise ou la simple phase de récession d’un cycle. Le déclin est structurel (Bernholz et al. 1998[9]). Il relève de la dimension institutionnelle du développement. ii) Le déclin ensuite est toujours relatif. Il se mesure par rapport à quelque chose, à une échelle. Le déclin français est relatif aux performances économiques passées de la France et aux performances des autres pays. Si la France avait toujours été le pays le plus pauvre parmi toutes les nations, elle ne pourrait pas être en déclin. Pour décliner il faut s’être élevé (Mueller 1998[10], p.55). Le PIB par habitant français augmente, mais moins fortement que dans les années passées et moins rapidement que dans les autres pays développés et en développement. La conséquence est une perte de pouvoir économique des Français relativement aux citoyens des pays autrefois moins riches que la France. iii) Le déclin trouve sa raison d’être dans le choix des individus qui peuplent le pays et dans le choix des individus habitant les autres pays. Ces choix sont contraints par une structure incitative, des institutions formelles et informelles. Les institutions informelles renvoient à la culture du pays autrement dit à l’ensemble des valeurs et des croyances qui sont transmises à la population d’une génération à l’autre. Les institutions formelles sont le droit. Lorsque le droit retire leurs gains à ceux qui produisent pour les donner à ceux qui ne produisent rien, il décourage la production et crée les conditions du décrochage économique. Lorsque la culture d’un pays conduit à diminuer la valeur que chacun associe à la consommation, au confort, elle détourne la population de la production. Les individus produisent moins, travaillent moins parce qu’ils ne voient plus l’intérêt d’une maison plus grande, d’une voiture plus rapide, d’un hôtel plus luxueux, etc. (McCloskey 2016[11]). Ils ont abandonné l’idée que l’argent pouvait les rendre heureux et cherchent une autre voie. Le décrochage français est donc relatif et a une cause institutionnelle. Il est la conséquence d’une évolution des mentalités, du rapport à la consommation et au travail ainsi que du droit.

Décrochage français et finances publiques

Si un pays décline lorsque des individus peuvent vivre gratuitement du travail des autres, la socialisation des choix de consommation et d’investissement devient logiquement la principale cause du décrochage français.

La socialisation des choix de consommation et d’investissement permet en effet de rompre avec la loi de Say. Sous cette loi, personne ne peut consommer plus qu’il ne produit. L’impôt et la dette permettent de rompre avec ce principe, de déplacer les coûts de ses choix de consommation (et d’investissement ?) sur les autres. Cela explique pourquoi l’État est cette grande fiction « à travers laquelle tout le monde s’efforce de vivre aux dépens de tout le monde » (Bastiat [1848] 1997[12]). La rente ( R ) est l’expression de cette fiction. Elle est la différence entre le revenu que l’individu toucherait en l’absence d’intervention publique ( W ) et le revenu qu’il touche effectivement ( Y ), soit R = Y – W (Hillman 2009[13] p.84). W est son revenu de marché et correspond plus ou moins à sa productivité marginale, sa valeur ajoutée. Y est son revenu politique. Le revenu qu’il obtient grâce à l’obtention d’un monopole par exemple qui lui permet de pratiquer des prix de monopole. Le financement par l’impôt d’un choix de consommation comme le financement par l’emprunt permettent de déplacer les coûts sur les autres, y compris les générations futures. Cela incite à investir dans la politique et non dans l’innovation, mais aussi à moins produire car si je reçois un euro sans effort, je ne suis évidemment par incité à produire cet euro.

Cet article montre que la France décroche (1) vis-à-vis des pays qui ont réussi à réduire leurs ratios de dépenses publiques. (2) Il explique ensuite pourquoi la socialisation des choix de consommation et d’investissement freine la croissance française. (3) Il décrit à cette occasion les « effets d’inactivité » de l’impôt, de la dépense et de la dette. Sur la base de ce diagnostic il conclut que le décrochage français n’est pas irréversible. La France peut rattraper son retard si elle sort du déni, du tout État, si elle réussit à s’engager comme les autres pays dans une politique de désocialisation de ses choix de dépenses de consommation et d’investissement.

1. Le décrochage français

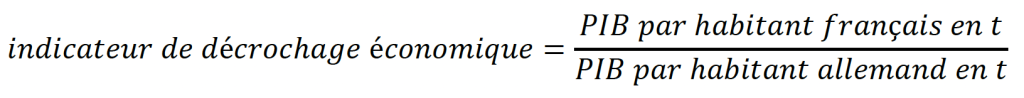

Le décrochage n’est pas un concept des sciences sociales. Il s’agit plus d’une analogie sportive, d’une métaphore. Lorsqu’un cycliste décroche du peloton, il perd du terrain, il était en tête ou au milieu avec les autres coureurs et progressivement ou brusquement se retrouve à la traine. Pour parler de décrochage, de chute, il faut une hiérarchie. Le critère qui permet de classer les économies nationales depuis les années quarante est la production brute par habitant. Cet indicateur n’est pas un indicateur de bien-être social et reste très imparfait. Il est, cependant, très corrélé à de nombreux indicateurs de bien-être social. Les pays qui ont les PIB par habitant les plus élevés sont généralement des démocraties, qui respectent l’égalité formelle homme-femme, ont des espérances de vie parmi les plus fortes, un bon niveau d’éducation, etc. Le PIB par habitant approxime, peut-on dire, le progrès économique et ce qui apparaît avec clarté, c’est que les pays où le progrès social est le plus fort sont aussi les pays où le PIB par habitant est le plus élevé. On peut, sur ces bases, utiliser le PIB par habitant pour construire une mesure du décrochage d’un pays, et de la France en particulier vis-à-vis de ses partenaires européens et de ses principaux concurrents des autres continents. Cet indicateur est le ratio PIB par habitant de la France sur PIB par habitant d’un pays partenaire (Allemagne) ou concurrent (Etats-Unis) pour une même année t.

C’est cet indicateur qui est privilégié dans ce travail pour évaluer le décrochage français. L’organisation des Nations Unies compte 193 États membres. En 2022, le PIB par habitant français est le 30ème plus élevé. En 1980 la France était au 17° rang. En 1980, si l’on exclut des principautés comme Monaco, le Liechtenstein et le Luxembourg et les pays du Golfe (Émirats Arabes Unis, Qatar, Koweït, etc.), les pays devant la France sont : la Suisse, la Suède, la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas et la Belgique. Les PIB par habitant des États-Unis, de l’Allemagne fédérale, de la Finlande, du Canada, de l’Autriche, de l’Australie, du Royaume-Uni, du Japon, de l’Italie, de la Nouvelle Zélande et de l’Irlande sont en revanche inférieurs au PIB par habitant français. En 2022 la hiérarchie entre les pays a beaucoup changé.

Les pays plus riches le restent généralement, mais de nombreux pays sont désormais devant la France. C’est le cas du Royaume-Uni, de la Nouvelle Zélande, de l’Allemagne réunifiée, de la Finlande, de l’Autriche, du Canada, des États-Unis et de l’Irlande. Seule l’Italie reste derrière la France. La France décroche donc dans le classement des pays sous le critère du PIB par habitant.

L’écart de PIB entre la France et les pays qui avaient un PIB par habitant plus élevé en 1980 a aussi tendance à s’accroître. Il existe en ce sens un double décrochage. La France décroche dans le classement mondial des pays les plus riches et le PIB par Français représente une part de plus en plus faible du PIB par habitant des autres pays de l’OCDE.

La Figure 1 synthétise ces évolutions. Elle classe les pays en quatre groupes : les pays en haut à gauche qui voient leur PIB par habitant en 1980 et 2022 baisser par rapport à celui de la France (aucun pays dans ce groupe), les pays en haut à droite qui rattrapent la France sans la dépasser (Japon, Italie, Espagne, Portugal et Grèce), les pays en bas à droite qui rattrapent la France et la dépassent (Allemagne, UK [Royaume-Uni], Finlande, Autriche, Nouvelle Zélande, Canada, Irlande, USA) et les pays qui étaient plus développés que la France en 1980 et qui ont creusé l’écart (Belgique, Suède, Pays-Bas, Danemark, Norvège, Suisse et Luxembourg). Le décrochage français est difficile à contester sur ce critère du PIB par habitant. Il est spectaculaire vis-à-vis de pays comme l’Irlande, mais aussi les USA, la Suisse, la Norvège et le Danemark. Le PIB par habitant de tous ces pays est désormais 1,4 fois plus élevé que le PIB par habitant français.

Ce décrochage s’accompagne d’un vaste mouvement de désindustrialisation, de hausse des déficits de la balance du commerce extérieur, et d’un faible taux d’activité de sa population vis-à-vis des autres pays développés.

Figure 1 : Le décrochage français

Source: GDP per capita (current US$) World Bank national accounts data, and OECD, National Accounts data files. Lien: https://bit.ly/3MsMPFy (consulté le 01/07/2024)

L’une des conséquences de cette faible croissance est la détérioration de ses finances publiques, la hausse des déficits publics et de la dette et finalement la dégradation, en mai 2024 par l’agence de notation Standard & Poors, de la note de la France. Alors que la France a l’un des ratios de dépenses publiques rapportées au PIB les plus élevés des pays développés, elle ne cesse d’être confronté à des demandes de budgets supplémentaires dans des domaines aussi variés que l’éducation, la justice, la police, la santé et/ou la transition environnementale. Le système de santé et l’hôpital public en particulier font face à de nombreux maux[14]: des services d’urgence incapables de couvrir leurs dépenses, des patients qui attendent sur des brancards des heures durant avant d’être pris en charge, un taux d’absentéisme des personnels soignants en constante augmentation, une fraude à l’assurance maladie coûteuse pour la collectivité, une baisse de la durée d’hospitalisation qui déshumanise les soins, une mise en danger des patients, une très forte inégalité territoriale d’accès au soin et un déficit chronique des caisses d’assurance maladie[15].

2. De la réversibilité du décrochage via la réforme des finances publiques

À l’origine de ce décrochage il y a les choix financiers des gouvernements français des 45 dernières années. La plupart des pays qui ont rattrapé et dépassé la France entre 1980 et 2022 (bas de la Figure 1 à droite) ont en effet engagé sur cette période ce qu’Alberto Alesina et ses co-auteurs ont appelé une politique d’austérité expansive (Alesina et al. 2013[16], 2019[17]) et qui sont en fait des politiques de désocialisation des choix de consommation et d’investissement. Ils ont relancé leur économie en baissant leurs dépenses publiques, et en mettant leur population au travail par une réforme de leur régime de retraite et de leur marché du travail. Ces choix ont été faits par des gouvernements conservateurs le plus souvent, mais aussi par des partis sociaux-démocrates.

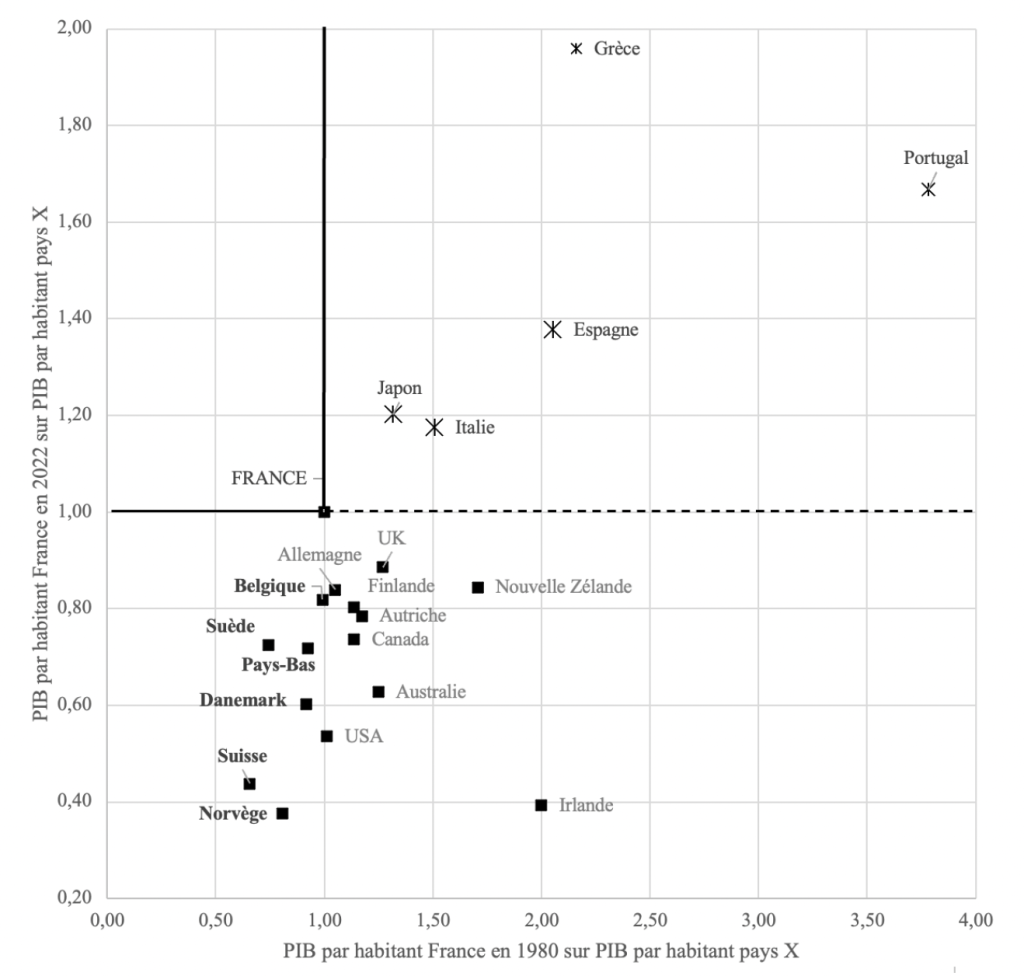

La Figure 2 visualise simplement ce lien. Elle montre que les pays qui ont le moins augmenté leurs ratios de dépenses publiques sont aussi les pays qui ont eu la plus forte croissance de leur PIB par habitant.

- En abscisse, on place la différence entre la valeur du ratio de dépenses publiques sur PIB en 2019 moins sa valeur en 1980.

- En ordonnée est renseignée la différence entre le PIB par habitant en 2019 et le PIB par habitant en 1980 ; cela approxime la dynamique de développement du pays.

Figure 2 : Évolution conjointe des PIB par habitant sur la période 1980-2019 et des ratios de dépenses publiques

Sources: PIB par habitant – GDP per capita (current US$) World Bank national accounts data, and OECD, National Accounts data files. Lien : https://bit.ly/3MsMPFy (consulté le 01/07/2024). OCDE. Dépenses publiques totales sur PIB en % (Government expenditure percent of GDP). Lien : https://bit.ly/4dDQD2C (consulté le 03/06/2024).

Logiquement l’Irlande apparaît comme la nation qui voit son PIB par habitant croître le plus vite et ses ratios de dépenses publiques baisser le plus fortement. La France a l’histoire inverse. Elle est proche de l’histoire de pays comme l’Italie et le Japon. Ce sont des pays qui n’ont pas souhaité ou pas réussi à diminuer la croissance de leurs ratios de dépenses publiques. Ils sont désormais parmi les pays les plus endettés du monde développé et ont une croissance de leur PIB par habitant inférieure à 1 et même proche de zéro si l’on prend le cas du Japon. Le décrochage économique de la France vis-à-vis de ses partenaires européens et concurrents apparaît bien comme la conséquence de ses choix de finances publiques. Tous les pays qui ont creusé l’écart avec la France sont des pays qui ont engagé, à la fin du XXème siècle, d’importantes réformes de leur secteur public.

Chronologiquement les cinq premiers pays à l’avoir compris sont le Royaume-Uni, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, le Danemark et l’Irlande. Ensuite viennent des pays comme la Suède, la Norvège et la Finlande.

En 1976, la Grande-Bretagne demandait une aide financière au fonds monétaire international (Esposito 2016[18]). En 1990 le pays avait en partie rattrapé son retard, notamment sur la France qui, en 1981, à la suite de l’élection de François Mitterrand, mettait en œuvre le programme commun de la gauche. En 2022, le PIB par habitant du Royaume-Uni est supérieur à celui de la France. Le Royaume-Uni a rattrapé son retard vis-à-vis de la France.

Aux États-Unis, le premier mandat de Ronald Reagan (1981-1985) est aussi une rupture vis-à-vis des politiques conduites par les démocrates jusqu’en ce début de décennie. Le Président Reagan sera élu et réélu. Il portera l’idée que « le gouvernement est le problème ». Réduire les coûts de l’appareil fédéral et en augmenter son efficacité était la solution (Salin 2019[19]).

Le Danemark et les Pays-Bas ont aussi, face aux déficits publics et à la montée du chômage, pris des mesures similaires. Les deux premiers gouvernements libéraux conservateurs de Lubbers ont initié, aux Pays-Bas, une politique de décentralisation, de déréglementation, de privatisation et de baisse du nombre des fonctionnaires (1982-1989) qui s’est prolongée avec la coalition entre sociaux-démocrates et chrétiens-démocrates qui prend le pouvoir sur la période 1990-1994 (Kickert Walter 1995[20]). De manière relativement identique, le Parti libéral arrive au pouvoir au royaume du Danemark en 1982. Une politique anti-keynésienne de réduction des déficits publics par la baisse des dépenses publiques est à l’œuvre. Le Danemark adopte ensuite progressivement un certain nombre de règles budgétaires qui limitent le déficit budgétaire structurel à 0,5% du PIB, fixent des plafonds de dépense pour quatre ans, prévoient des sanctions pour les communes et les régions qui dépassent ces plafonds et indexent l’âge légal de la retraite sur l’espérance de vie (OCDE[21]). A partir de 1989 puis en 1991, les gouvernements de centre droit vont encourager la création de fonds de pensions. Cette initiative explique une bonne part de la baisse du ratio de dépenses durant les années quatre-vingt-dix[22]. Le gouvernement réduit le poids de la dépense publique dans l’économie danoise en remettant la population au travail via une réforme du régime de retraite, mais aussi via la réforme du marché du travail. La flexisécurité est le symbole de cette politique. Le droit du travail ne cherche pas à protéger l’emploi, à interdire le licenciement. Il cherche à protéger le salarié d’un risque, celui de perte d’emploi. Mise en œuvre en 1994 par un gouvernement social-démocrate et à la suite d’un accord avec les partenaires sociaux, cette réforme a permis au Danemark de considérablement baisser le taux d’inactivité de sa population. La hausse du taux d’emploi des séniors et la baisse du taux de chômage réduisent les dépenses d’allocation chômage et de pensions et baissent ainsi le ratio de dépenses publiques.

Juste après les Pays-Bas et le Danemark, il y a l’expérience néo-zélandaise. La Nouvelle Zélande avait durant tout le XXème siècle mis en œuvre un État providence puissant. Ce modèle est entré en crise au début des années quatre-vingt. La solution trouvée par le Parti Travailliste néo-zélandais fût la réforme du secteur public et la libéralisation du marché du travail. Ces choix apparaissent comme des hérésies économiques au regard de la doctrine keynésienne (Evans et al. 1996[23], p.1861). Ils ont pourtant permis de rétablir un cycle de forte croissance du PIB et de l’emploi. Ils ont correspondu, aussi, à un retour des excédents budgétaires en juin 1994, à une baisse du ratio de la dette publique de 52% du PIB en 1980 à 27% en 1997, à une baisse du chômage et des déficits de la balance des paiements (Evans et al. 1999, p.1861). La Nouvelle Zélande a de nouveau pu bénéficier d’un niveau de vie comparable à celui des pays les plus prospères. A l’origine de ce redressement, il y a une politique de libéralisation[24] qui a substitué aux politiques de stabilisation (stabilization policies), des politiques de stabilité (stable policies) (Evans et al. 1996, p.1863). Ces politiques cherchent à rétablir la vérité des prix en supprimant le maximum de contrôle sur les salaires (Employment Contracts Act), les prix, les taux d’intérêt, les banques et les taux de change (Evans et al. 1996, p.1863-1864). Elles reforment aussi le secteur public en lui appliquant trois principes : l’autonomie, la subsidiarité et la responsabilité. L’autonomie des administrations publiques domine l’ensemble des réformes du système éducatif qui ont été décrites par Xavier de Lesquen dans son livre État de choc : un pays sans fonctionnaires (de Lesquen 2008[25] ). La subsidiarité justifie la privatisation. L’État ne doit en effet intervenir que là où les collectivités locales, les associations, les entreprises et les familles s’avèrent inefficaces. Les privatisations ont commencé en 1987 (Evans et al. 1996, p.1874). Entre 1988 et 1994, les gouvernements néo-zélandais ont vendu 21 entreprises publiques (Telecom New Zealand Limited, New Zealand Steel, Air New Zealand, Petrocorp, etc.), chaque entreprise vendue ayant perdu, au moment de sa vente, sa position de monopole. Le principe de responsabilité inspire les lois sur les finances publiques et en particulier la loi du 26 juillet 1989. Les fonctions opérationnelles sont transférées à des agences. Le gouvernement élabore les politiques.

En 1987, c’est au tour de l’Irlande de s’engager dans des politiques de baisse de ses dépenses publiques et de réforme de son économie. C’est l’avènement au pouvoir du parti Libéral conservateur (Fianna Gael) qui marque le début du rattrapage irlandais. Aujourd’hui l’Irlande est gouvernée pour la première fois de son histoire par une coalition entre le Fianna Fáil (Renew) et le Fianna Gael (PPE), les deux grands partis centristes et les Verts. Simon Harris, leader du Fine Gael est le premier ministre élu le 06 avril 2024. C’est le ministre des Finances Ray Mac Sharry qui conduit cette stratégie dite du Tallaght. Il s’agit de diminuer les dépenses publiques et de réduire la dette afin de financer une politique de baisses d’impôts et de renforcer la compétitivité prix et hors prix des entreprises produisant sur le sol irlandais. L’Irlande enregistre l’un des meilleurs résultats de tous les pays développés en mettant en œuvre une politique de libre échange accompagnée d’une politique fiscale et réglementaire adaptée (O’Grada 1997[26]). La politique financière de l’Irlande est l’une des clés de son succès économique car elle crée des conditions fiscales favorables à la production. La baisse des impôts et de l’impôt sur les sociétés en particulier, ainsi que la baisse des dépenses publiques sont les principales marques de ce modèle de développement. En 1987 les politiques économiques donnent aux entreprises les moyens d’exploiter au mieux les bénéfices du marché unique et de la mondialisation (Sharry et White 2000[27], p.372 ). En 1987 le ratio exportation/PIB était de 50%[28]. En 2000 il était de 80% (Barrett 2004[29], p.32).

Les pays scandinaves (Suède, Norvège, Finlande[30]) hors Danemark entrent en récession au début des années 1990. La Norvège a une position singulière car elle est une puissance pétrolière disposant d’un État rentier. La hausse du prix du pétrole est bonne pour sa prospérité, alors qu’elle est mauvaise pour les autres pays développés. On peut, pour cette raison, écarter cette expérience (Heiret 2024[31]). La Suède en revanche suit aussi une politique de réduction des déficits publics par la baisse des dépenses publiques. En 1991, après 61 années de gouvernements sociaux-démocrates, les conservateurs autour de Carl Bildt (1991-1994) gagnent les élections et sur la base d’un accord trans-partisan s’engagent à réduire les dépenses publiques, les impôts et à privatiser l’éducation via la suppression de la carte scolaire et la réforme des écoles privées sous contrat. La concurrence est aussi réintroduite dans de nombreux secteurs autrefois gérés par une entreprise bénéficiant d’une situation de monopole. La libéralisation du trafic aérien intérieur (1er juillet 1992), des taxis (1er juillet 1990), de la poste (1er janvier 1993), des télécoms (1er juillet 1993), des maisons de retraite (1991), des écoles maternelles (1992), des agences pour l’emploi (1992), et l’ouverture à la concurrence dans les secteurs de l’électricité (1er janvier 1996), du fret ferroviaire (1996), du marché des pharmacies (1er juillet 2009) et du contrôle technique des automobiles (2010) vont profondément modifier le modèle social-démocrate suédois et lui permettre de sortir de sa sclérose (Lindbeck 1997[32]) (Swedosclerosis).

Pour terminer cette liste qui n’est pas exhaustive on peut évidemment citer l’expérience canadienne. L’histoire tend à se répéter, car à l’origine de cette politique d’assainissement des finances publiques, il y a le succès électoral du parti libéral et de figures politiques comme Jean Chrétien ou Paul Martin (1993-2006). Leurs choix financiers permettent au pays de rétablir l’équilibre budgétaire en 1997[33]. Ils ont plus généralement réussi à changer les règles du jeu budgétaire en mettant en place un système d’optimisation des finances publiques qui n’a pas empêché, à la suite de la crise de 2008, le retour des déficits mais qui a permis de réduire leur ampleur via une croissance des dépenses publiques plus faible que la croissance de la production. Les années 1990 ont été marquées par une baisse des dépenses de défense nationale, d’assurance chômage, de subventions aux entreprises, d’aides aux gouvernements provinciaux et de dépenses en faveur des transports publics.

3. Les raisons du succès des politiques anti-keynésiennes

Toutes ces réformes peuvent être qualifiées d’anti-keynésiennes (Alesina et al. 2019) car elles réduisent les déficits publics par une politique de baisse des dépenses publiques. Cette baisse des dépenses passe généralement par une réforme du système des retraites qui augmente le taux d’activité des plus de 55 ans, mais aussi des chômeurs. Dans cette veine, on peut citer les politiques de flexibilité en Nouvelle Zélande et la flexisécurité au Danemark. L’expérience irlandaise nous apprend aussi qu’ouvrir ses frontières en augmentant l’impôt et/ou l’impôt réglementaire, c’est en fait s’interdire de bénéficier pleinement des gains de la mondialisation. C’est aussi prendre le risque de creuser le déficit de sa balance commerciale. La politique de croissance par la demande publique sans amélioration de la compétitivité prix et hors prix de la France a favorisé les importations et nuit aux exportations. La France a alors vu ses déficits commerciaux augmenter. La dernière leçon de ces expériences est que la baisse des déficits via la baisse des dépenses a un effet mécanique vertueux : moins de dette, c’est moins de charges d’intérêts de la dette et donc moins de dépenses.

Si le succès de ces politiques anti-keynésiennes demeure évidemment un mystère pour les économistes keynésiens (Evans et al. 1996, p.1861), il n’est en revanche pas un mystère pour tous les spécialistes contemporains de l’économie des finances publiques.

Ainsi, pour Alesina et al. (2019), le canal de transmission de cet effet positif de la baisse des dépenses publiques sur la croissance de la production est le taux d’épargne. Le retour aux excédents budgétaires conduit les ménages et les entreprises à anticiper une baisse des impôts. Cela favorise une baisse du taux d’épargne et une relance par la consommation (Alesina et al. [2019]). La conséquence est une relance de la production.

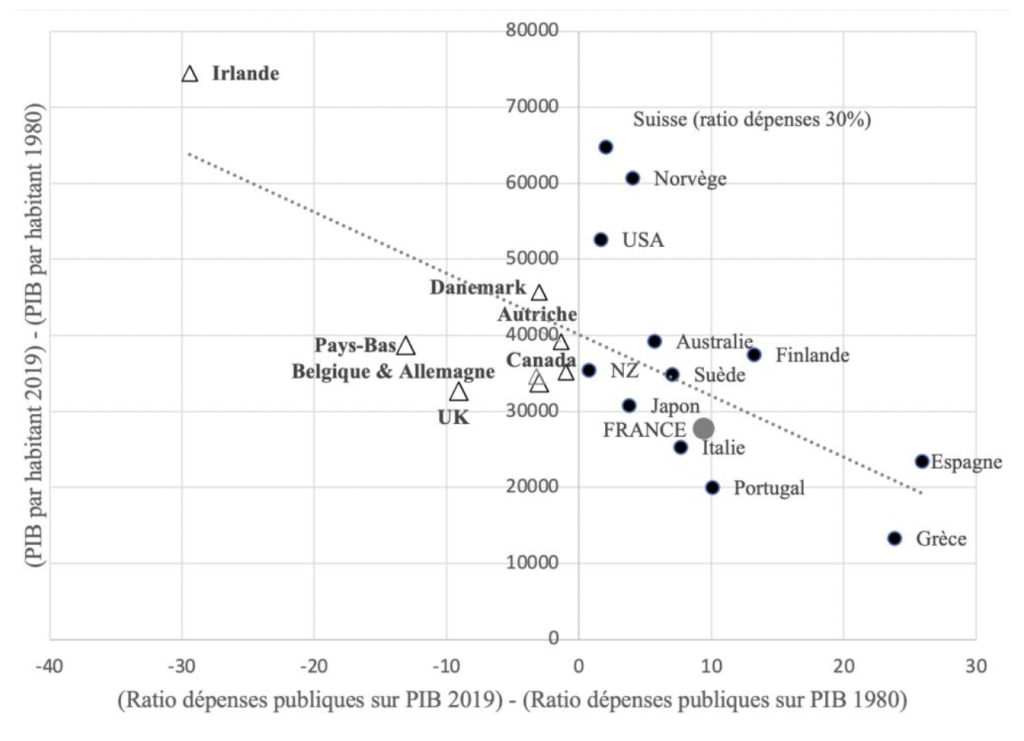

Ce canal de transmission est, cependant, loin d’être le seul comme l’indique l’abondante littérature consacrée à la courbe de BARS (Figure 3) qui permet d’organiser élégamment les débats autour des effets productifs et improductifs de la dépense publique, donc de la socialisation de la dépense[34].

Figure 3 : La courbe de BARS

La courbe de BARS a l’intérêt de faire comprendre pourquoi, au-delà d’un certain niveau, un euro public supplémentaire n’est plus favorable à la croissance économique mais, au contraire, a un effet contre-productif. Dit autrement, l’euro public marginal a, au-delà d’un certain seuil, des bénéfices sociaux qui sont inférieurs aux coûts sociaux. Pour la France, le ratio dépenses publiques sur PIB qui maximise le taux de croissance du PIB par habitant sur la période 1870-2010 est de 27%. Un taux qui rapprocherait la France de la Suisse et de sa frontière de possibilité de production la plus haute (Facchini et Melki [2013][35]).

Quatre grandes familles d’explications de cet effet contre-productif de la dépense publique sont proposées : les explications par l’impôt, par les effets d’inactivité des dépenses, par les défaillances de l’État et par les coûts de la dette et ses effets sur l’inflation.

Les explications par l’impôt

La première explication de la phase décroissante de la courbe de BARS est le coût social de l’impôt. Barro (1990[36]) et Armey (1995[37]) traitent des effets négatifs de la dépense publique via l’impôt. Dick Armey reprend la Courbe de Laffer pour tracer sa propre courbe.

La courbe de Laffer répond à la question suivante. Quel est le montant de la recette fiscale maximale qu’un gouvernement peut obtenir ? Si on s’en tient à l’impôt sur le travail, le revenu fiscal (R) est égal au revenu disponible multiplié par le taux d’imposition (τ). Le revenu disponible est le nombre d’heures travaillées (L) multiplié par le salaire horaire (w) soit R = τ × (wL). Quand le taux d’imposition augmente, le revenu disponible après impôt baisse et l’effet de substitution provoque, toutes choses égales par ailleurs, une baisse de la quantité de travail offert et finalement une baisse de l’assiette fiscale. Les recettes fiscales augmentent uniquement si les gains induits par la hausse des taux d’impositions font plus que compenser la baisse de l’assiette fiscale. Le raisonnement de Barro (1990) est assez proche. Il suppose que les dépenses publiques et l’impôt ont des effets opposés sur la croissance économique. Une hausse de la dépense publique augmente la productivité du capital privé qui soutient la croissance économique, mais favorise aussi la hausse des impôts qui a un effet négatif sur la croissance. L’effet de la dépense publique sur la production se renverse quand le coût social de l’impôt est supérieur aux bénéfices sociaux de la dépense publique, c’est-à-dire, pour simplifier, à l’effet multiplicateur de la dépense sur la croissance.

Le coût total de la dépense des administrations publiques est la somme i) des coûts d’inactivité qu’impose l’impôt, ii) des coûts de mise en conformité des ménages et des entreprises (Eichfelder et Vaillancourt 2014[38]), et iii) des coûts de contrôle des déclarations faites par les contribuables (Slemrod and Yitzhaki 1987[39]).

Selon les travaux de Beaud et de ses co-auteurs (2008[40], 2011[41]) le coût marginal des fonds publics pour la France varie selon le type d’impôt considéré et serait en moyenne de 1,2. Ainsi, lorsque le gouvernement désire faire rentrer un euro d’impôt cela coûte à l’économie française un euro et vingt centimes. Cependant, ce coût social de l’impôt peut aller jusqu’à 2,16 : pour chaque euro prélevé il y aura donc un euro et seize centimes de perdu. La dépense publique pour compenser cette perte doit générer une somme au moins équivalente – ici, un euro seize – pour ne pas freiner la croissance de la production. Ce coût de l’impôt s’explique par les effets d’inactivité de l’impôt : l’impôt rend le travail moins intéressant car il diminue le revenu net, après impôt, du travail. Plus le taux de l’impôt sur le revenu est élevé plus son assiette est étroite et plus sa charge pèse sur un petit nombre d’individus. La conséquence est un désintérêt pour le travail rémunéré et un intérêt pour le travail domestique et les loisirs.

Vaillancourt et Clemens (2008[42]) estiment que les coûts de mise en conformité des entreprises canadiennes à l’impôt représentent entre 1,2% et 1,8% du Produit intérieur brut (PIB), tandis que les coûts publics seraient entre 0,2% et 0,5%. Evans (2003[43]) trouvait déjà des résultats similaires lors de son tour d’horizon de la littérature. Ces coûts viennent d’ajouter au coût marginal des fonds publics mentionné au paragraphe précédent. Pour les entreprises, la majorité des coûts de mise en conformité à l’impôt sont des dépenses de personnel ; entre 42% et 88% du total des coûts de mise en conformité (Eichfelder et al. 2014). Les coûts restants renvoient au paiement de conseils externes. A ces coûts privés s’ajoutent des coûts publics. Cela signifie qu’une partie des recettes fiscales est utilisée par les autorités publics pour lever l’impôt : frais de personnel, gestion des litiges, paiement des frais fixes (immobilier, électricité, etc.). Le rendement de l’impôt pour une base fiscale donnée dépend du montant des déductions et abattements fiscaux prévus et des coûts de mise en conformité. Ces coûts ne sont pas nécessairement fonction de l’assiette fiscale (production).

Les explications par l’effet d’inactivité de la dépense publique

La seconde explication que l’on peut donner à la courbe de BARS, sans nier l’effet négatif de l’impôt, traite des effets d’inactivité de la dépense publique elle-même (Scully 1996[44]). Les transferts publics, distribués sous conditions de ressources, développent des phénomènes de trappe à inactivité (« unemployment trap ») et de trappes à chômage (« poverty trap »). La trappe à inactivité décrit les situations où l’aide publique incite l’individu à ne pas entrer sur le marché du travail. La trappe à pauvreté décrit les situations où l’aide publique incite l’individu à ne pas travailler plus pour éviter l’effet de seuil. Les politiques de transferts publics sacrifient pour cette raison une partie de la croissance à la réduction des inégalités (Scully 1996) Au-delà d’un certain seuil, le coût de la réduction des inégalités devient prohibitif. On peut parler, cette fois, d’un niveau optimal d’inégalité (Scully 2003[45]). Au-delà d’un certain seuil, les politiques de redistribution sacrifient une part beaucoup trop importante de liberté et de production. Elles freinent le progrès économique et finalement le progrès social.

Les défaillances de l’État

La troisième famille d’explications repose sur les théories des défaillances de l’État (Wolf 1979[46], 1989[47], Facchini et Melki 2011[48]).

Les administrations publiques produisent généralement les biens publics en situation de monopole. Les conséquences sont identiques à celles produites par un monopole sur un marché. Les contribuables paient trop cher les services publics parce qu’ils ne disposent d’aucune information sur ce que pourrait coûter ce type de service s’il était produit par une organisation privée en situation de concurrence.

Une fois ces biens produits, ils paraissent gratuits. Chacun a alors intérêt à en consommer la plus grande quantité possible. La gratuité apparente crée une demande induite. La conséquence est une surproduction de biens publics. S’il y a surproduction, c’est que l’on affecte des ressources rares à la production de biens qui n’ont pas la plus grande utilité.

Un transfert public ou un service public sans prix fiscal (exonération) a la nature d’une rente. Le premier effet de cet euro de rente est de ne pas inciter l’individu à le produire, ce qui est un effet d’inactivité. Le second effet de cette rente est de nature redistributive. Si l’individu reçoit cet euro sans effort productif préalable, c’est qu’il a été produit par un autre individu. Le payeur, le contribuable, va chercher à le récupérer en obtenant par la loi une subvention qui compense sa perte. La redistribution forcée des revenus crée ainsi une incitation à la recherche de rente. La rente a un effet négatif sur l’effort de production de celui qui la reçoit. Elle a aussi un effet négatif sur la productivité des investissements de celui qui la paie (Tullock 1967[49], Hillman 2009). Plus le montant des rentes est élevé, plus le coût social de la recherche de rente est fort.

Le coût de la dette publique et l’inflation

Le quatrième groupe d’explications focalise l’attention sur les coûts de la dette publique. La dette publique a un coût i) parce qu’elle est un impôt différé, ii) parce qu’elle impose aux banques centrales une politique monétaire inflationniste et iii) parce qu’elle crée d’importants effets d’éviction.

La dette publique a l’effet d’un impôt car il s’agit d’un impôt différé (Barro 1974[50]). La dette ne fait en ce sens que retarder le paiement des dépenses publiques d’aujourd’hui. Elle hypothèque la croissance future. Si elle finance une dépense au-delà du niveau qui maximise la croissance, elle renforce les effets d’inactivité de la dépense. Cela est d’autant plus vrai qu’elle crée de l’illusion fiscale, laquelle bloque elle-même la résistance à la dépense publique (Wagner 1976[51]) et favorise la croissance de ses coûts.

Lorsque le gouvernement abuse de la dette pour éviter, en particulier, l’arrivée au pouvoir d’un parti qui promet des hausses d’impôts jugées excessives, le risque de crise de dette souveraine augmente. Les investisseurs prennent peur. Ils deviennent plus prudents et se détournent de l’économie du pays, voire de ses titres publics. Pour éviter ce risque, la banque centrale est obligée de baisser les taux d’intérêt, ce qui biaise l’information sur les préférences temporelles des individus et crée les conditions d’une extrême instabilité des marchés. La croissance est construite sur du crédit et non des contreparties matérielles (valeurs mobilières ou immobilières). Les premiers bénéficiaires de cette politique de croissance à crédit sont les marchés financiers, c’est-à-dire, les individus ayant les plus hauts patrimoines. Ils peuvent acheter à crédit les entreprises présentes, ce qui enrichit leurs propriétaires et crée des bulles spéculatives. L’inflation n’est pas nécessairement générale. Elle touche certains secteurs mais pas tous, ce qui modifie profondément la structure du capital et sa capacité à répondre correctement aux attentes des consommateurs. La conséquence ultime de ce recours systématique à l’emprunt pour financer des dépenses improductives est l’inflation (Hayek 1976[52] p.89)

La dette publique a de surcroît d’importants effets d’éviction. Il y a trois types d’effets d’éviction.

- L’effet d’éviction par les taux a été très tôt identifié par l’économie politique. Son canal de transmission est le marché des fonds prêtables. La dette publique provoque une hausse générale des taux d’intérêt et une baisse des crédits affectés aux entreprises privées. La conséquence est un déplacement de l’épargne du secteur privé vers le financement de la dépense publique. Il y a une éviction par les taux (prix) et les quantités. Le crédit privé est rationné.

- L’effet d’éviction par les ressources est d’une nature purement quantitative. La dette publique finance des dépenses publiques qui mobilisent des ressources physiques – électricité, ordinateurs, bureaux, espaces, etc. – et humaines qui ne sont pas en quantité illimitée et qui seront détournées d’un autre usage. En détournant des ressources rares, elles peuvent créer des pénuries artificielles et provoquer une hausse des prix.

- L’effet d’éviction par la baisse des crédits aux entreprises privées dépend de la proportion de banques paresseuses (lazy bank) dans le système bancaire. Il est constaté dans de nombreux pays de l’Union européenne (Becker et al. 2018[53]) que la réduction des prêts bancaires octroyés aux gouvernements augmente les prêts aux entreprises privées. Cet effet s’explique par un phénomène de hasard moral (moral hasard). Quand la dette publique augmente, elle encourage les entreprises bancaires à prendre moins de risques et à collecter moins d’informations (coûteuses) sur les meilleurs projets d’investissement. Les banques préfèrent prêter à des taux bas mais avec la certitude d’être remboursées, plutôt qu’à des taux hauts avec des rendements incertains. Elles ne sont plus à la recherche de nouvelles opportunités d’investissement dans le secteur privé. Elles deviennent « paresseuses ».

Pour conclure cette discussion autour des coûts sociaux de la dépense publique, il est utile de rappeler que la baisse d’un euro public de transfert social n’a pas le même effet que la baisse d’un euro public dans la santé ou l’éducation. Il serait alors utile, mais cela n’entrerait pas dans le cadre restreint de ce travail, de discuter de l’effet de la structure des dépenses publiques sur la croissance de la production.

Conclusion

La présentation des expériences étrangères conduit à soutenir que la désocialisation des dépenses est la voie à suivre pour rendre le décrochage français réversible. L’économie des finances publiques modernes donnant une liste impressionnante de raisons justifiant cette politique, si la France ne suit pas cette voie, c’est probablement que cette connaissance n’est pas suffisamment enseignée dans les centres de formation mais aussi que les élites restent attachées aux avantages politiques qu’elles tirent de la mise en œuvre des politiques keynésiennes.

Le décrochage français devient alors une bonne illustration des défaillances des processus d’apprentissage politique que l’économie de l’idéologie a étudiées dans le détail. Les individus apprennent mal parce que leur idéologie déforme la réalité (North 1992[54]). Ce filtre à travers lequel les individus perçoivent la réalité est d’autant plus déformant qu’il a été acquis dans un système éducatif qui développe un biais anti-marché (Saint-Paul 2007[55]). Cela signifie que la France paie des décennies de captation de la rente académique par des doctrines dirigistes et socialistes dans les universités (Facchini 2024[56]) et les grandes écoles. Le décrochage français devient la conséquence d’un mode de production et de diffusion de la connaissance économique monopolisé par l’État avec un financement quasi exclusivement public (Campbell et Pedersen 2014[57]). Cette captation bloque la diffusion dans le corps social d’un diagnostic réaliste capable de faire l’inventaire des erreurs passées. Justifier la réforme devient plus difficile, plus coûteux, de telle sorte que la réforme peinera à obtenir des soutiens électoraux. La théorie de l’apprentissage politique met, enfin, l’accent sur les barrières à l’entrée sur le marché politique, autrement dit, sur les coûts qu’un candidat doit supporter pour se présenter aux élections. Tout ce qui défend les intérêts des insiders, des groupes et des partis politiques déjà présents sur le marché politique – tel le financement public de la vie publique ou les barrières légales à l’entrée –, nuit au renouvellement de l’offre politique et à la possibilité qu’un entrepreneur politique réussisse à transformer en succès électoral un programme anti-keynésien de baisse des déficits par la diminution des dépenses publiques.

Pour lever les verrous français il faut donc préalablement ouvrir les sciences – et les sciences économiques en particulier – ainsi que l’éducation nationale et le marché politique à la concurrence.

[1] Baverez, N., 2003. La France qui tombe, Paris Perrin.

[2] Saint-Paul G., 2003. « Le déclin économique de la France », Commentaire, 104 (hiver) 817-831.

[3] Pour l’économiste proche du parti socialiste Elie Cohen la thèse du déclin est « paresseuse, nostalgique, conservatrice et revient tous les dix ans » (Journal L’Expansion 2003).

[4] Bouchard, J. 2006. « La controverse médiatique sur le déclin économique de la France ». Hermès, La Revue, 44, 115-120.

[5] Journal Le Monde 25 juin 1987. La querelle du déclin. Lors des élections présidentielles de 1988 le candidat Barre propose une alternative « moi ou le déclin ».

[6] de Larosière de Champfeu, J., 2024. Le déclin français est-il réversible ? Paris, Odile Jacob.

[7] Torres F., et M. Hau 2024. Le décrochage français, Paris, PUF.

[8] Hau, M., et F., Torres 2020. Le virage manqué, 1974-1984, ces dix années où la France a décroché, Paris, Les Belles Lettres.

[9] Bernholz, P., M.E. Streit and R. Vaubel 1998. Political Competition, Innovation and Growth. A Historical Analysis, Springer Berlin, Heidelberg.

[10] Mueller, D.C., 1988. “On the decline of nations,” in Bernholz P., M.E. Streit and R., Vaubel 1998. Political Competition, Innovation and Growth, Springer.

[11] Deirdre Nansen McCloskey 2016. Bourgeois Equality. How ideas, not Capital or Institutions, Enriched the World, The University of Chicago Press

[12] Bastiat Frédéric, Journal des Débats, 25 septembre [1848], Bastiat. Œuvres complètes, Guillaumin et Cie, 1873. L’Etat. réédité en 1997 dans Politique étrangère, 62 (1), 185-193.

[13] Hillman, A., 2009. Public finance and public policy. Responsibilities and limitations of Government, second edition, Cambridge University Press.

[14] En mars 2022 le Sénat publie un nouveau rapport intitulé Rapport sur la situation de l’hôpital et le système de santé en France, Bernard Jomier et Catherine Deroche en sont les auteurs. Lien https://www.senat.fr/notice-rapport/2021/r21-587-1-notice.html (consulté le 22/09/2023)

[15] Facchini, F. 2024. « Tarification hospitalière et maux de l’hôpital public. Une analyse par la théorie des prix. » Gestion & Finances Publiques : la revue, 3 (3), 8-17, ⟨10.1684/gfp.2024.3.002⟩

[16] Alesina, Alberto, and Silvia Ardagna 2013. “The Design of Fiscal Adjustments,” Tax Policy and the Economy, 27 (1), 19–68

[17] Alesina, R., C. Favero and F. Giavazzi 2019. Austerity: When It Works and When It Doesn’t, Princeton University Press.

[18] Esposito, M. (2021). « Crise de la livre sterling de 1976 et crédibilité ». Revue française d’histoire économique, 16, 58-72.

[19] Salin, P. 2019. « L’échec permanent de la politique économique », in Pascal Salin, Le Vrai Libéralisme : Droite et gauche unies dans l’erreur (pp. 177-263). Paris, Odile Jacob.

[20] Kickert Walter J.M., 1995. « Réformes administratives et gestion publique aux Pays-Bas », Revue française d’administration, 75, 401-412.

[21] OCDE Danemark 2016, Lien : https://bit.ly/3TbNqzk. Depuis les lois de 1956, le système de retraite danois prévoit une indexation de l’âge de départ sur l’espérance de vie. Comme cette dernière ne cesse d’augmenter depuis les années 50, l’âge de départ à la retraite ne cesse de reculer. La conséquence est une hausse régulière de l’âge légal de départ en retraite. Cela limite l’accroissement de la durée moyenne des retraites d’État et les dépenses. L’âge de la retraite devrait être relevé de huit ans entre 2018 et 2060 pour passer de 65 à 73 ans.

[22] OCDE 2008. Chapitre 6. « Épargne-retraite et fiscalité du capital. » Études économiques de l’OCDE, 2, 193-221. https://www.cairn.info/revue–2008-2-page-193.htm

[23] Evans, L., A. Grimes, B., Wilkinson and D. Teece 1996. “Economic Reform in New Zealand 1984-1995: The Pursuit of Efficiency,” Journal of Economic Literature, XXXIV, 1856-1902.

[24] Cette expérience est relativement bien connue car elle a fait l’objet de nombreux travaux et recensions. On peut consulter en particulier le livre de Maurice McTigue et le compte rendu qui en a été fait. Lien : https://bit.ly/3TbWYKG (consulté le 27/06/2024). McTigue, M.P., 2004. “Rolling Back Government: Lessons from New Zealand,” Imprimis, april, volume 33 (4).

[25] De Lesquen X. 2008. État de choc : un pays sans fonctionnaires, Editea.

[26] O’Grada, C., 1997. A Rocky Road, the Irish Economy since the 1920s, Manchester University Press.

[27] Mac Sharry, R., and P. White 2000. The Making of the Celtic Tiger. The Inside Story of Ireland’s Boom Economy, Cork, Mercier Press.

[28] On entend par échanges de biens et de services les transactions portant sur les biens et services entre les résidents et les non-résidents. L’indicateur est mesuré en millions de dollars US aux niveaux de prix et PPA de 2015 et en pourcentage du PIB pour les échanges nets, et en croissance annuelle pour les exportations et les importations. Les données sont basées sur le Système de Comptabilité Nationale de 2008 (SCN 2008) pour tous les pays de l’OCDE. Lien : https://bit.ly/4e5bhZs (consulté le 21/01/2022).

[29] Barrett, S.D., 2004. “Privatisation in Ireland,” CesiFo Working Paper n°1170, April.

[30] Niemelä, M. et A. Saarinen, A., 2012. “The role of ideas and institutional change in Finnish public sector reform.” Policy & Politics, 40(2), 171-191. Retrieved Jul 8, 2024, from https://doi.org/10.1332/147084411X581871

[31] Heiret, Y. S. 2024. “The landlord state goes abroad: The remaking of the Norwegian ‘Energy Nation’ as a global rentier.” Environment and Planning A: Economy and Space, 0 (0). https://doi.org/10.1177/0308518X241251475

[32] Lindbeck, A. 1997. “The Swedish experiment,” Journal of Economic Literature, 35 (3), 1273-1319.

[33] Chamapagne, E. et O. Choinière 2014. « Les politiques d’optimisation et d’austérité financières du Gouvernement du Canada de 2006 à 2012 : instruments, valeurs et idéologies », Gestion et management public, 3 (1) 89-103.

[34] L’acronyme BARS renvoie aux noms de quatre économistes américains B pour Robert Barro, A pour Dick Armey, R pour Richard W. Rahn et S pour Gerald W. Scully qui ont mis en évidence cet effet.

[35] Facchini, F. and M. Melki 2013. “Efficient government size: France in the 20th century,” European Journal of Political Economy, 31, 1-14.

[36] Barro, R.J. 1990. “Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth, Journal of Political Economy 98 (55), 103-125.

[37] Armey, R. 1995. The Freedom Revolution. Regnery Publishing, Washington, DC.

[38] Eichfelder, S. et F. Vaillancourt 2014. “Tax compliance costs: a review of cost burdens and cost structures,” Hacienda Pública Española / Review of Public Economics, 210 (3), 111-148.

[39] Slemrod, J. and S. Yitzhaki 1987. “The optimal size of a tax collection agency,” Scandinavian Journal of Economics, 89 (2), 183-192.

[40] Beaud, M. 2008. « Le coût social marginal des fonds publics en France », Annales d’Economie et de Statistique, 90 (april-june), 215-232.

[41] Beaud, M. 2011. “On the importance of the tax system in marginal cost of funds calculations,” The BE Journal of Economic Analysis & Policy, 11 (1), 1-13.

[42] Vaillancourt, F. and J. Clemens 2008. “Compliance and administrative costs of taxation in Canada,” in The impact and cost of taxation in Canada: The case for flat tax reform, edited by Clemens, J., The Fraser Institute, Calgary.

[43] Evans, C. 2003, “Studying the studies: An overview of recent research into taxation operating costs,” eJournal of Tax Research, 1, 64-92.

[44] Scully, G.W. 1996. “Taxation and Economic Growth in New Zealand,” Pacific Economic Review, 1 (2), 169-177.

[45] Scully, G.W. 2003. “Optimal Taxation, Economic Growth and Income Inequality,” Public Choice, 115 (3-4), 299-312.

[46] Wolf, C. Jr. 1979. “A Theory of Non-Market Failure,” Journal of Law and Economics, 22 (1), 107-139.

[47] Wolf, C. Jr. 1987. « Carences du marché et carences hors marché : comparaison et évaluation », Politiques et management public, 5-1, 57-85.

[48] Facchini, F. and M. Melki 2011. “Optimal government size and economic growth in France (1871- 2008): An explanation by the State and market failures”. halshs-00654363.

[49] Tullock, G. 1967. “The welfare costs of tariffs, monopolies and theft,” Western Economic Journal, 5 (3), 224-232

[50] Barro, R.J. 1974. “Are government bonds net wealth,” Journal of Political Economy, 82 (6), 1095-1117.

[51] Wagner, R.E. 1976. “Revenue structure, fiscal illusion and budgetary choice,” Public Choice, 25, (1), 45-61.

[52] Hayek, F. 1976. Denationalisation of money, London, Institute of Economic Affairs. Link: https://bit.ly/3XsxZ8q (consulted 05/07/2024).

[53] Becker, B. and V. Ivashina 2018. “Financial recession in the European sovereign debt crisis,” Review of Finance, 22 (1), 83-115.

[54] North, D.C. 1992. “Institutions, ideology and economic performance,” Cato Journal, 11, 3: 477- 488.

[55] Saint Paul, G. 2007. « Le rôle des croyances et des idéologies dans l’économie politique des réformes », Revue d’Économie Politique, 4, 17 : 577-592.

[56] Facchini, F. 2024. « Histoire doctrinale du corps professoral d’économie politique dans les facultés françaises de 1877 à 1942 ». Revue d’Économie Politique, 134 (2), 197-251.

[57] Campbell, J.L., and O.H., Pedersen 2014. The National Origins of Policy Ideas. Knowledge Regimes in the United States, France, Germany, and Denmark, Princeton and Oxford, Princeton University Press.