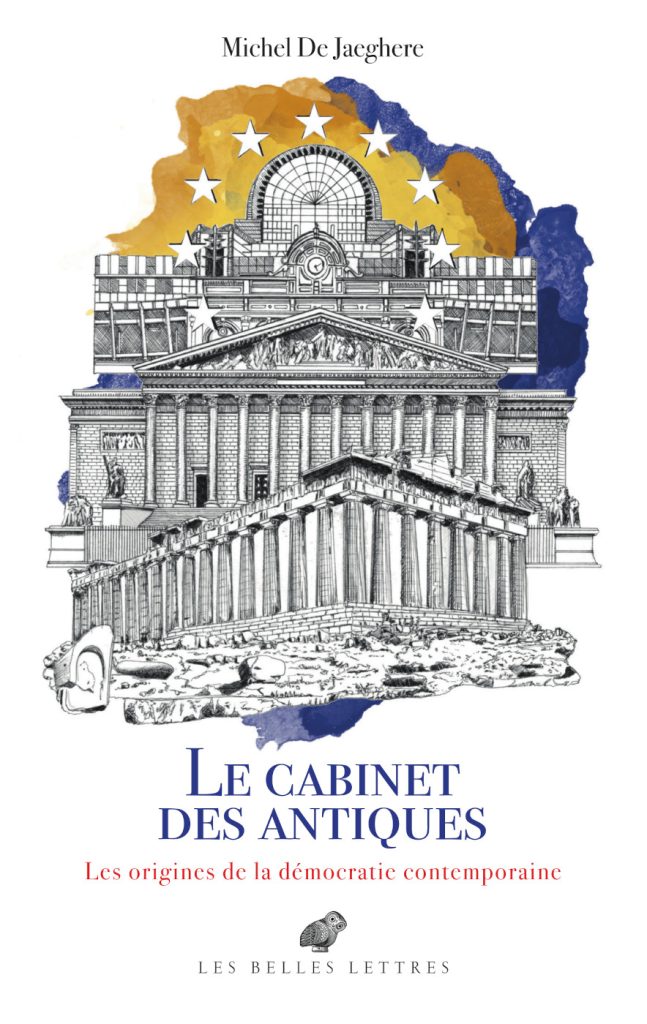

de Michel de Jaeghere

paru aux éditions Les Belles Lettres, 2021 (576 pages)

Michel de Jaeghere, directeur du Figaro Histoire, est amoureux de l’antiquité grecque. Il nous fait partager sa passion dans les aventures de la vie démocratique en Grèce comme au travers du lien entre citoyenneté et vie publique tant à Athènes qu’à Rome.

S’il admire la démocratie grecque, c’est aussi en la critiquant objectivement et en rappelant qu’elle n’est pas le tout de la politique car comme le dit Aristote, qui reste sa référence, « La communauté politique n’existe pas seulement en vue de la vie en société, mais en vue de l’accomplissement du bien ». Ainsi, à l’encontre du récit habituel qui encense Périclès pour avoir fait éclore le « miracle grec », il rappelle les durs mots de Socrate qui dans le Gorgias l’accuse d’avoir rendu ses concitoyens « paresseux, lâches, bavards et avides d’argent par l’établissement d’un salaire pour les fonctions publiques ». Ce fut d’ailleurs aussi le reproche porté par Aristophane et Aristote à celui qui avait fait rétribuer les fonctions judiciaires, de deux oboles par jour, puis les journées passées à l’Ecclésia.

Michel de Jaeghere reconnaît toutefois la force de l’esprit grec dans la liberté de ses citoyens et leur attachement à leur cité, ce qui a motivé la résistance jusqu’à la mort des soldats de Sparte aux Thermopyles « pour obéir à ses lois » et ce qui a permis à une poussière de micro-États grecs de gagner la guerre contre la puissance formidable de la Perse à Marathon en 490 puis sur la mer à Salamine en 480. Leur supériorité était de n’être esclaves de personne. « Leur victoire sur mer, dit au siècle suivant l’orateur Lysias, montra qu’une poignée d’hommes affrontant la lutte pour la liberté vaut mieux que des foules d’esclaves combattant sous un roi pour leur servitude ». Une leçon que l’Ukraine nous rappelle aujourd’hui.

Bien sûr, Athènes excluait de la vie civile ses esclaves (alors trois fois plus nombreux en Attique que les hommes libres selon Jacqueline de Romilly), ses métèques et les femmes, malgré quelques rôles dans la cité, parfois non négligeables, pour les uns et les autres. Les citoyens étaient maîtres de la démocratie athénienne, du moins en théorie. Le principe était l’égalité de participation aux délibérations (isegoria) et tous les Athéniens de plus de dix-huit ans ayant accompli deux ans de service militaire pouvaient siéger à l’Ecclesia, l’Assemblée du peuple qui au cinquième siècle avant JC se réunissait quarante fois par an. Mais les plus prestigieuses fonctions étaient réservées aux riches propriétaires terriens ou aux Cavaliers capables de financer un cheval de guerre. La Boulé, le Conseil des Cinq-Cents, qui préparait les délibérations de l’Ecclesia et en surveillait l’exécution, était composée par tirage au sort annuel parmi les volontaires appartenant aux trois classes les plus aisées. Il fallait d’ailleurs être riche pour assurer ces fonctions non rémunérées dans un conseil qui se réunissait tous les jours. En outre dix stratèges, chargés des nécessités militaires, étaient élus par l’Ecclesia parmi ceux dont la fortune permettait d’exercer pendant un an une charge très absorbante. La fonction de stratège donnait un accès privilégié à la Boulé et permettait de convoquer l’Ecclesia, ce qui attribuait aux détenteurs de cette fonction un pouvoir significatif dont usèrent Thémistocle, Cimon, Périclès, Cléon, Alcibiade… Leur fortune leur permettait d’offrir des liturgies pour contribuer aux dépenses de l’État en même temps qu’ils utilisaient parfois l’État pour distribuer, comme à Rome plus tard, des céréales à une partie des citoyens, jusqu’à 20 000, soit jusqu’à la moitié d’entre eux.

La cité athénienne n’était pas non plus un modèle de morale quand certains y maniaient occasionnellement l’ostracisme pour se défaire de leurs ennemis ou manipulaient l’Assemblée pour faire condamner à mort ceux qui les gênaient (des généraux ayant remporté la victoire des Arginuses contre Spartes à Socrate qui les avait défendus). Elle ne l’était pas plus à l’extérieur dans ses rapports avec ses alliés qu’elle réunit pour combattre les Perses dans la ligue de Délos avant de faire de cette ligue un outil d’impérialisme pour vassaliser ses partenaires.

Cette démocratie n’était donc pas parfaite. Elle ne connaissait pas non plus la distinction entre le législateur et le gouvernement : « Rien n’est plus étranger à la démocratie athénienne que l’idée de séparation des pouvoirs » souligne Michel de Jaeghere. Mais elle est restée la matrice de la démocratie, toujours imparfaite à l’image des hommes.

Outre de nombreux développements appropriés sur la justice naturelle et des réserves apportées aux notions de contrat social ou de souveraineté européenne, l’auteur s’attarde longuement à la notion de citoyenneté, ce que nous appellerions aujourd’hui la nationalité, chez les Grecs comme chez les Romains. « On était citoyen d’Athènes par cela seul que l’on pouvait prouver que ses parents étaient athéniens ». A certaines périodes, un seul parent grec suffisait, à d’autres non. Le droit du sang prévalait donc. Mais encore fallait-il que les éphèbes qui y prétendaient prêtent serment et fassent leur service militaire avant d’être accueillis dans le corps civique. A certaines époques (avec Clisthène notamment) le droit d’accession des étrangers à la citoyenneté fut plus ouvert qu’à d’autres, ne serait-ce que pour accroître le nombre de ceux qui porteraient des armes pour défendre la patrie. De même pour l’affranchissement, les esclaves ayant combattu en 406 aux côtés des Athéniens à la bataille des Arginuses ayant été reçus à leur retour comme citoyens. Mais toujours, la citoyenneté n’était ouverte qu’à ceux qui, vivant dans le milieu grec, en avaient adopté ses mœurs. La naturalisation n’était offerte qu’à ceux qui avaient suffisamment rendu service à la cité et qui étaient admis par un vote de l’Ecclesia.

Michel de Jaeghere veut souligner ainsi que la démocratie n’est pas incompatible avec un contrôle relativement étroit de l’accès à la nationalité, comme il en sera dans la Rome républicaine qui inventa une « citoyenneté sans suffrage » pour les habitants des cités alliées bénéficiant bientôt d’un statut de municipe leur accordant une large autonomie locale en échange d’obligations militaires et fiscales. Celles-ci furent souvent contestées jusqu’à ce qu’au début du deuxième siècle avant JC un statut de Latin fut plus généreusement accordé à ces populations, puis qu’au siècle suivant, sous la poussée des révoltes sociales, la citoyenneté pleine fut plus largement attribuée. Mais ces mesures concernaient essentiellement des populations latines, déjà proches de la culture romaine et que l’accès à la citoyenneté finit de romaniser. Il en alla différemment lorsque l’Empire fut poussé à ouvrir la citoyenneté aux barbares pour tenter d’enrayer son déclin.

Pour se justifier peut-être de cette politique d’ouverture, l’Empereur Claude critiquait en 48 la politique restrictive des Athéniens : « Quelle autre cause y eut-il à la ruine des Athéniens et des Lacédémoniens, en dépit de leur valeur guerrière, que leur entêtement à écarter les vaincus comme étrangers ? » Pourtant, l’accueil de l’Empire aux barbares pour se protéger n’a-t-il pas bientôt contribué à sa perte ? Michel de Jaeghere ne l’évoque pas alors même qu’en s’attardant ensuite sur la politique de naturalisation française, il critique vertement l’élargissement sans fin de la nationalité en France « par une succession de renoncements qui ont transformé notre pays en carrefour ouvert à l’invasion ». Il craint qu’une nation s’affaiblisse de ne pas honorer les mêmes dieux. Mais cette opinion ne pourrait-elle pas alors justifier les persécutions chrétiennes par les empereurs craignant pour l’unité de Rome ? Une conclusion que n’accepterait assurément pas Michel de Jaeghere dont l’analyse de la démocratie et de la citoyenneté reste tout à fait intéressante en dépit de cette dernière ambiguïté.